レンズや凹面鏡や凸面鏡ではなぜ小さくなったり大きくなったりするのだろう?光の道すじを調べてみたい。

次のような実験で光の道すじをたどらせてみる。

◎ 光の道すじをたどろう

【準備】

ダンボール箱(30cm×30cm×50cm程度)

透明シート(ビニール袋,OHPシートなど,5cm×20cm程度)

カッター,錐(きり)又は釘(直径2㎜程度),ガムテープ

透明容器各種(水を入れられるもの),鏡,凹面鏡,凸面鏡,鉄製スタンド,ビーカー(200ml)

水差し,線香,液体洗剤又は牛乳(少量),マッチ

【組立】

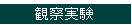

① ダンボール箱を下図のように加工する。

② 箱の各辺は線香の煙がもれないようにガムテープでふさぐ。

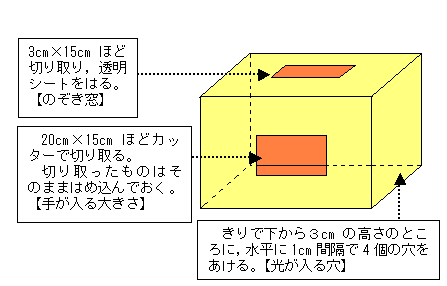

③ 鏡をスタンドに取り付け,太陽光線が穴から水平に箱に入るように調節する。

* この実験は晴れた日に太陽光の得られる場所でおこなうこと。

【実験】

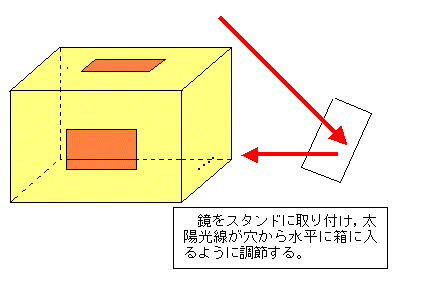

① ビーカーに砂を入れ,火をつけた線香を2〜3本立てて,箱の隅に置く。

② 上の窓からのぞき,光の道すじが見えることを確認する。

* 中が見えにくいときは,上着をかぶるか黒っぽい布を被る。

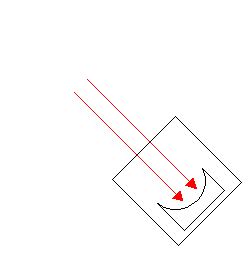

③ 光の道すじの途中にレンズを置いて,光の道すじを観察する。

④ 光の道すじの途中に,水を入れた透明な容器を入れて,光の道すじを観察する。

* 水には液体洗剤や牛乳を少したらすと光の道すじがよく見える。

⑤ 光の道すじの途中に,鏡など光を反射するものを置いて反射のようすを調べてみる。

凹面鏡や凸面鏡についてもっと調べてみたい。どんな利用のしかたがあるのだろう?

実際に放物面を作ってみる。実際に利用されているかいちゅう電灯などの反射鏡を調べてみる。

◎ 凹面鏡を作ってみよう

【準備】

圧縮ポリスチレン(20cm×10cm,厚さ7㎜程度。パネル用ののり付きが便利。)

鎖(くさり)(できるだけ細いもの。10cm程度。長くても切る必要はない。)

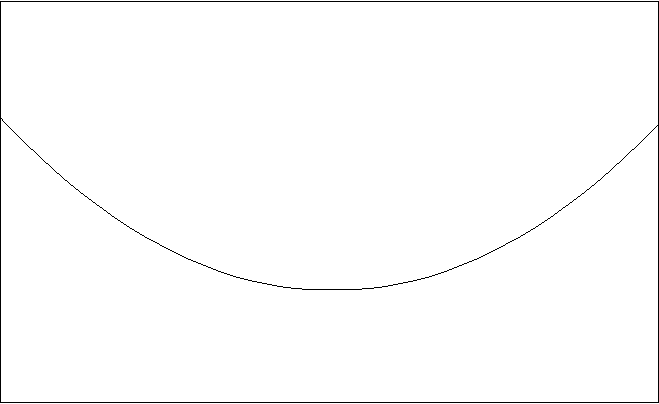

カッター,アルミパネル(薄いもの。表面がなめらかに加工してあるもの。幅1cm長さ12cmを2枚。)

はさみ,両面テープ

【組立】

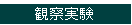

① 下の図は放物線である。これを印刷して圧縮ポリスチレンにはり付け放物面を作る。

② 線にそってていねいにカッターで切る。一度に切らずに少しずつ切る。

【実験】

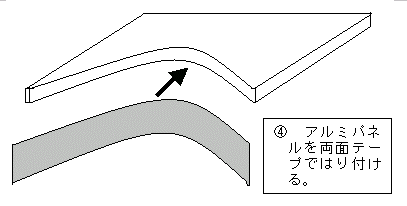

① 凹面鏡の前に,赤いボールペンのキャップを置き,A点から見ながら,前後に動かしてみる。

凹面鏡全体が赤くなる場所が見つかる。

* 焦点から出た光は放物面で反射したあと平行光線となって進む。したがって全体が赤く見えることになる。

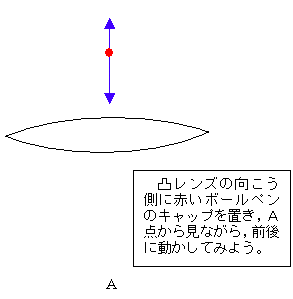

② 凸レンズの向こう側に赤いボールペンのキャップを置き,A点から見ながら,前後に動かしてみる。

レンズ全体が赤くなる場所を見付ける。

* 焦点から出た光はレンズで屈折したあと平行光線となって進む。したがって全体が赤く見えることになる。

③ 「光の道すじをたどろう」で使用した箱を利用して光の道すじをたどってみる。

④ 凹面鏡を白いボール紙の上に乗せて,直接太陽光線を当ててみよう。

◎ 凹面鏡で光の進み方と水の波の進み方と比べてみる。

【準備】

懐中電灯,アルミニウムはく,のり,「凹面鏡と凸面鏡を作ってみよう」で作成した凹面鏡。

水槽(30cm×40cm程度。底の平らな物),スポイト,ホッチキスの針(大き目のもの)

【実験】

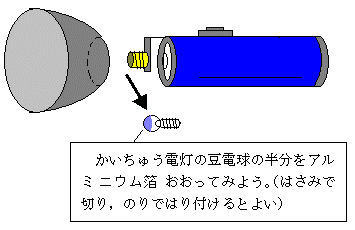

① 懐中電灯の豆電球の半分をアルミニウムはくでふさいでみる。

* 豆電球の直接光をカットするので,放物面での反射光(平行光線)のみとなる。

また,直接光はアルミニウムはくで反射されるのでより強力な平行光線が得られる。

自動車のヘッドライトは最近このタイプのものが多い。

② アルミニウムはくがないときとあるときとでは照らす範囲はどのように違うか比べてみる。

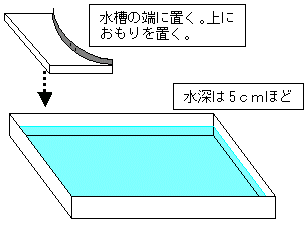

③ 水槽に水をいれ,作成した凹面鏡を水槽の端におく。浮き上がるようならばおもりを乗せる。

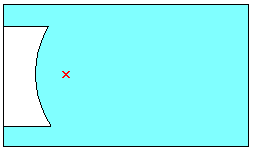

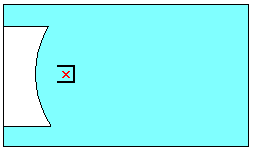

スポイトで図の×の位置に水滴を落としてできる波を観察してみる。

④ 下図のように水滴を落とす位置を囲ってみる。(大き目のホッチキスの針などを立てて利用するとよい。)

⑤ この現象を利用した,身の回りの物を見付けてみる。

3 なぜ屈折するのだろう?

屈折については次の実験がある。

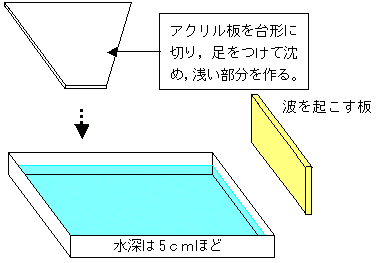

◎ 水波による屈折の原理

【準備】

アクリル板は,浮き上がらないように端を目玉クリップなどで止める。

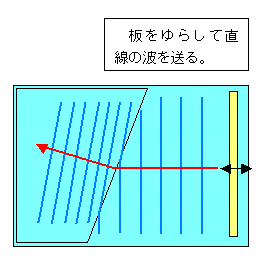

【実験】

板をゆらして波を送り,観察する。

浅い部分の方が深い部分より速度が遅いので,遅い部分に先に到達した部分が(図の上の部分)先に遅くなり曲がる。

2 光の屈折

◎ レンズとプリズム

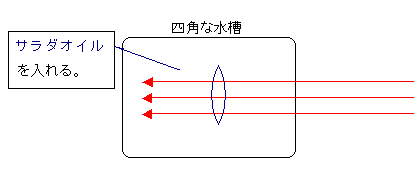

① 屈折は,媒質による波の速度の違いにより生じるので,下図のようにすれば光は直進する。

② サラダオイルとガラスの屈折率はほぼ等しいので,サラダオイルを満たした水槽中のレンズに光をあてると直進する。

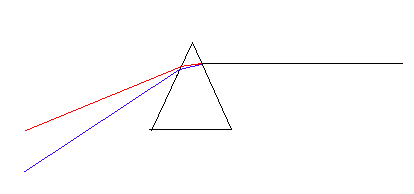

3 光の分散

① 分散に関しては箱の穴を一つ残してあとはふさいで使用する。プリズムを使用するか三角柱の容器に水をいれればよい。

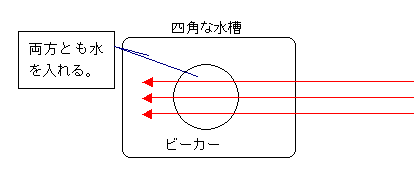

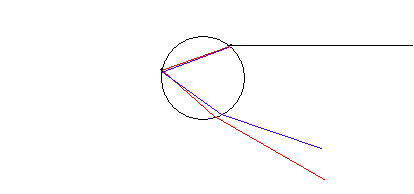

② ビーカーを用いて虹の生じる理由を考えさせてみる。

このとき赤が外側になる理由を追究させる必要がある。(虹は太陽と反対側にできるので反射光である。)

* 上図の二つで赤と紫の上下関係が逆であることに注意。

③ そのほか

虹ビーズをスプレーのりで黒い紙には付けて虹を観察することができる。

晴れた日に屋外で,虹をつくり太陽と虹の位置関係を調べるのも面白い実験である。