1 なぜ引き寄せたり,退けたりするのだろうか?

「ためしの活動」をさらに進め,異種の電荷は引き合い,同種の電荷は反発することを理解させる。

塩化ビニールパイプは−に,紙は+に帯電する。また,アクリルパイプは+に帯電する。

放電により電荷の移動が起こることを理解させる。

◎ 水の帯電

【準備】

ペットボトル(大3個),アルミ缶(2個),針金(50cm程度)

ビニールコード(5cm程度,被覆を使用),セロハンテープ,ガムテープ,接着剤,ペンチ,はさみ

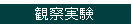

① ペットボトル(大)を左の図のように下から10cmの高さで水平に切る。底に2個穴をあけ,ビニールコードの被覆を通し,接着剤で止める。(水が通ること)

② ペットボトル2個で①をはさんでガムテープで止める。

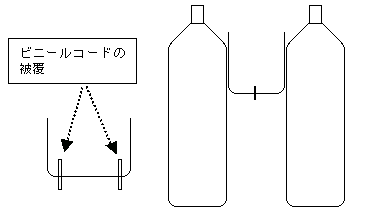

③ アルミ缶を切り取り,針金をつける。針金の先は直径2cm程度の円形に4〜5回巻く。

① 右上図のように置いて水滴を落としてみる。そのときはく検電器をアルミ缶につないで電気が溜まるか観察する。

② 十分はくが開いたらネオン管で同じ電気か調べてみる。電気の種類により光る極板が異なる。

* 発泡スチロールなどの絶縁体の上に装置全体を置くこと。

2 引き寄せられて接触したあと反発されるのはなぜだろうか?

次の点を理解させる。

・ 摩擦電気は,電気量は少ないが電圧が高いので空気中を簡単に移動する。(放電する)近付けたとき接触しなくても放電により電荷が移動する。

・ 接触や放電により電荷の移動が起これば同種の電荷となって反発するようになる。

3 電気の量が測れないのかな?

電気量は簡単にははく検電器のはくの開き具合から知ることができる。はく検電器は次のように簡単に作成,実験することができる。

◎ はく検電器の作成

【準備】

塩化ビニールパイプ(直径20㎜程度以上),ティッシュペーパー

アルミ缶,アルミホイル,針金(10cm程度),発泡スチロール(4cm×4cm×10cm)

ネオン管(レンズ付きフィルムから取りはずしたもの。10cm程度の短芯線をはんだ付けしておく。)

乾電池

【組立】

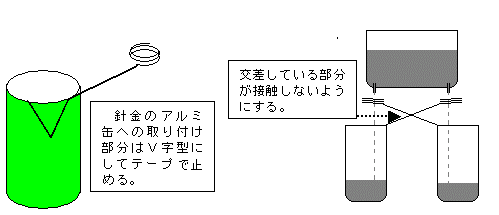

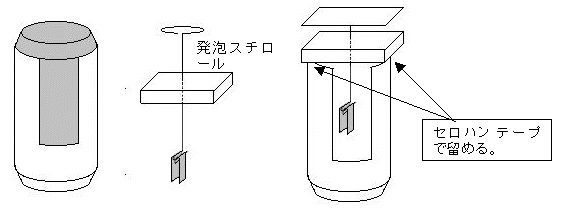

1 アルミ缶の網掛けの部分を切り取る。(左の図)

2 発泡スチロールを缶の上に乗せ,針金を通して上下を折り曲げ,下図のように曲げて二枚のアルミニウムはくを下げる。(真中の図)

3 上部にアルミ板を取りつける。(右側の図)

4 最後に木の台か机にテープで留めて完成。

【実験】

1 塩化ビニールパイプで実験をしてみる。

① 塩化ビニールパイプをティッシュペーパーでこすり,パイプをはく検電器に近付けてみる。

② パイプをはく検電器に押し付けてみる。

③ 上部のアルミニウムはくに手を触れてみる。

④ もう1度パイプをはく検電器に押し付け,ネオン管で触れてみる。

2 ティッシュペーパーを発泡スチロールにセロハンテープで留め,塩化ビニールパイプとこすり,今度はティッシュペーパーの方ををはく検電器に近付けてみる。

3 どうなるだろうか?(1)

① パイプをはく検電器に近付けるとはくが開く。

② はくが開いたところで,上部のアルミニウムはくに手を触れるとはくが閉じる。

③ 手をはなす。

④ パイプを遠ざける。

4 どうなるだろうか?(2)

① パイプをはく検電器に押し付けてみる。

② もう一度パイプをこすり,ゆっくり近付けていく。

5 ネオン管を光らせてみる。

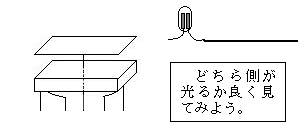

① ネオン管を乾電池につないで見る。

② いろいろな方法ではくを開かせて,ネオン管で触れてみる。ネオン管のどちら側の極板が光るかよく観察する。

6 アクリルパイプで実験をしてみる。

① アクリルパイプを近付けて開いたところで,塩化ビニールパイプを近付けてみる。

② ネオン管を近付けてどちら側が光るかよく観察する。

7 いろいろなものをこすり合わせてみる。はくを開かせ,ネオンランプの光る側で分類してみる。

4 静電気の,引き合う力や反発する力を利用できないかな?

フランクリンモーターは静電気によって回るモーターである。次のように簡単に作成することができる。静電気から電流への橋渡しの実験としても有効であると考える。

◎ 静電気によって回るモーター

【準備】

ペットボトル(小),アルミ板(シールタイプ),木綿針(1本),アルミニウムはく,クリップ(10個程度)

塩化ビニールパイプ(直径20㎜程度以上),ティッシュペーパー,はさみ,押しピン(穴あけ用,1個)

【組立】

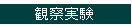

① ペットボトル(小)を左の図のように下から5cmの高さで水平に切る。

② 残りのペットボトルから,回転子(真中の図)と回転子の支え(1.5cm×ペットボトルの幅)を切り取る。(右の図)

③ 下図の右のように組み立てる。

【実験】

塩化ビニールパイプをティッシュペーパーでこすり,パイプをアルミニウムはくに近付けてみる。