育てたい資質や能力

1 力は分解,合成できるという見方や考え方を育てる。

2 動滑車を使うと小さな力で物を持ち上げることができることを知るとともに,力で得するが距離で損するという仕事の原理の見方や考え方を育てる。

学習のポイントと配慮事項

1 バネばかりを使って,いろいろな場合の力の大きさを実験で求めさせる。

2 実験し,測定した結果を基に,力の大きさや向きを作図させ,力の合成ができるようになる。

3 重いおもりを扱う際に,装置が不安定で倒れたり,おもりが足の上に落ちたりしないように十分注意する。

理論的な背景

1 おもりを二人で持ち上げる場合,垂直方向に二人が持ち上げると,二人の持ち上げた重さの合計がおもりの重さになる。

二人が少し離れて持った場合には,力のベクトルの和が重力とつりあう必要があり,垂直方向に持ち上げるよりは大きな力が必要になる。

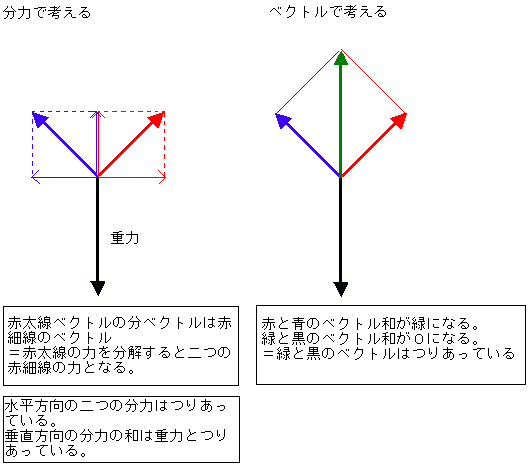

ベクトルの和を求めるには成分(直交座標系での値,正負の符号を付けて表す)の和を求めるが,座標軸の向きに分解して考えてもよい。

分解したベクトルを数学的には分ベクトルと言うが,この場合は力のベクトルなので「分力」と言う。

力を分解して考えることで,各方向では(水平,垂直方向)二力のつり合いに帰着することになる。

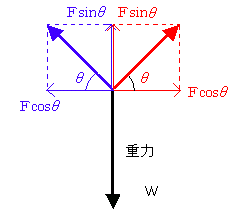

仮に上図のように持ち上げる二力が水平となす角を等しくθとすると,おもりの重さをWとして

W=2Fsinθ

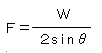

となる。理論値は下表のようになる。

2 定滑車

定滑車は力の向きを変えるのに用いられる。角度を変えても力の大きさは変化しない。

3 動滑車

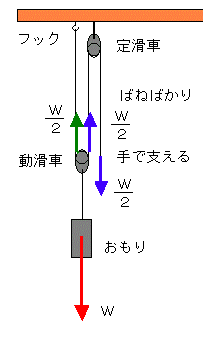

動滑車は下図のようにフックからの力と手で支える力の合力でおもりを支えている。

従って半分の力で持ち上げるとができる。

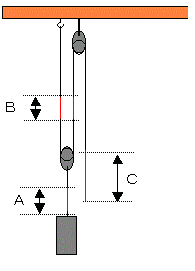

下図のAの部分がd縮むためにはBの部分が2本ともd縮む必要がある。

そのためにはCの部分は2d引く必要がある。直接持ち上げるときに比べ,力は半分であるが距離は二倍になる。

つまり,「力」×「距離」(=仕事)は変わらない。これを仕事の原理と言う。

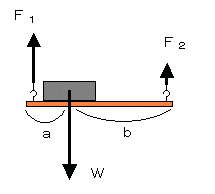

4 棒状のおもりを持ち上げるとき

大きさのある物体のつり合いはベクトル和が0だけでは不十分で,モーメントの和も0となる。

下図でF1とF2の和はおもりの位置に関係なく常にWになる。

モーメントの和は重心の位置を中心として左まわりを正とすれば

F2×b−F1×a=0

又は左端を中心として

F2×(a+b)−W×a=0

でもよい。

* 棒状のおもりを片方だけ持ち上げると力は小さくてすむ。

しかし,片方ずつ持ち上げる力を足すとおもりの重さになる。