育てたい資質や能力

1 身の回りの物質のほとんどが2種類以上の純物質からなる混合物であるという見方や考え方を育てる。

2 物の紙につきやすさと溶液への溶けやすさとの関係から,物質を分離することができるという見方や考え方を育てる。

学習のポイントと配慮事項

1 ペーパークロマトグラフィーに用いる展開槽や固定相については身近なもので工夫する。

2 展開液には有機溶媒は安全上極力避ける。

理論的な背景

1 ペーパークロマトグラフィー

紙を構成している繊維(セルロース)の間を,毛細管現象で液体が移動する。このことを利用してペーパークロマトグラフィーは,しみこんでいく液体(展開液)への溶けやすさ,固定相への付着のしやすさなどで混合物を分離する方法である。

混ざっているそれぞれの成分は,展開液への溶けやすさ,紙への吸着のされやすさに差がある。

展開液に溶けやすく,紙にあまり吸着されない成分は容易に上がっていくが,その反対だと上がりにくい。また,展開液の種類が異なれば溶けやすさは異なる。

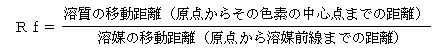

同じ色に見える色素でも同じ展開液中で上昇距離が異なれば,異なる物質である。生じたスポットが何であるかを判定するにはRfを測定する。

《Rf値(Rate of flow)の測定》

展開溶媒が同じならば物質により一定なので,標準物質と比べて何であるかが推定できる。

クロマトグラフィー(Chromatography)とは,ギリシャ語でChromatoは「色」,graphyは「記録」を表す。つまり,「色の記録」である。

シリカゲルの他にも炭酸カルシウム,アルミナ,イオン交換樹脂,でんぷん,セルロースなどが使われる。これらを管に詰めて分離を行う方法をカラムクロマトグラフィーという。

● 失敗から生まれたクロマトグラフ

1906年,植物学者のM.ツヴェット博士は,植物の葉の緑色には緑以外の色が含まれていると考えたが,葉から抽出した緑色の液を分離できずに途方に暮れていた。

ある日,抽出液の入った容器を床に落としてしまった。

床には,シリカゲルの粉が入った容器が置いてあり,その中にも液が入ったのだが,その日は片付けもせずに研究室を後にした。

翌朝,研究室に来てみると粉に付いた昨日の抽出液がしま模様になっていた。驚いた博士は,さっそくこの色のしま模様を調べてみた。すると,「しま」ごとに別のものだということが分かり植物の色がどのような成分でできているのかを調べることができた。

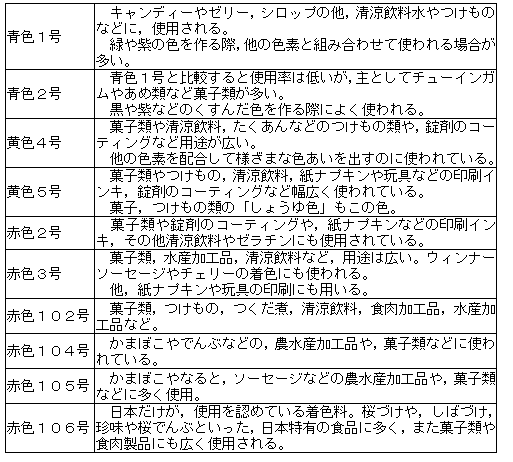

2 合成着色料

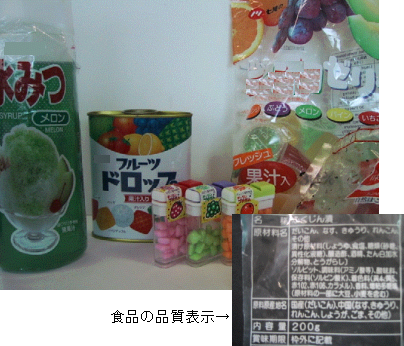

合成着色料は品質表示に赤色102号などと表示されている。コールタールを原料にしてつくられていたのでタール色素とも呼ばれるが,今は石油製品を原料に化学合成している。

色がついているとおいしそうに見えることから,お菓子や飲み物,しょうゆ,漬け物まで,あらゆるものに使われている。

合成着色料は,天然色素で作られる天然着色料に比べて色もちがよく,日光が当たったり時間がたっても色があせないことや天然着色料よりコストが安いので多くの食品に使われている。

3 合成着色料の分類