1 何が水をきれいにしているのだろう?

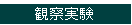

◎ 浄化装置しくみを調べよう。

昔ながらの浄化装置に使われているものが,それぞれどのような役割を担っているかを調べる。

そのためには,条件を制御して調べることが必要である。ここでは,使われているものがはっきりと分かっているのでそれらを入れるかどうかということで,それぞれの働きを調べることが可能になる。

<条件制御の例>

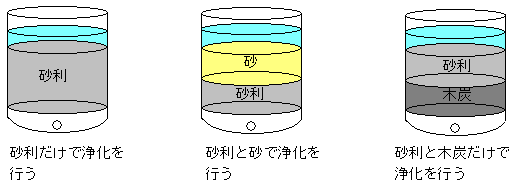

* 流し込む水を酸性やアルカリ性に変えて流し,液性が中性になるか調べさせると,この装置の限界も分かる。

* それぞれの研究が終わったら,生徒が考えるものを使って「浄化させる新たな物質の開発」をさせることも考えられる。

2 他の方法できれいにできないか?

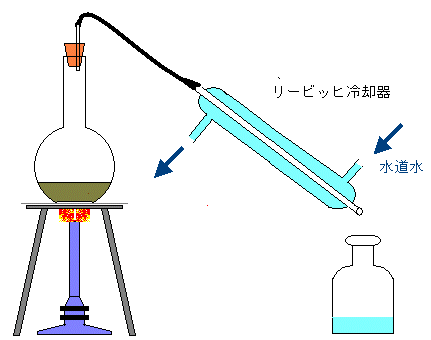

◎ 蒸留による浄化

(1) 泥水を蒸留し,集まってくる水を集める。

(2) 集めた水を調べる。

(3) 無色透明できれいである。

* ガスバーナーで熱するという行為は大変だが,自然界ではこんなことが起きていないのだろうかと問い掛けることで,水の循環の際の太陽の働きに目を向けることができる。

3 生物を利用して水をきれいにできないのだろうか?

◎ 水草を使った浄化

同じ大きさの発泡スチロール容器(果物が入っていた物)に,汚れた水を入れ,オオカナダモなどの水草を入れて日の当たる場所に置く。

毎日,水の汚染度(COD等)を調べ,水草などが水をきれいにするか調べる。

なお,この実験の場合,より確かな実験とするために,きれいな水を入れた水槽,さらには,水草が枯れてしまう極めて汚い水も用意する。そうすることで,自然の浄化力のすばらしさを知るとともに,ある限度以上のストレスをかけると自然を破壊することをとらえさせることになる。

* オオカナダモ以外に,ホテイアオイなどの水草も使い,浄化能力の高い植物を探す。

* 排水溝の水なども用意し,水で数段階に薄めたものを使って,どれくらいの汚染までは水草が枯れずに浄化できるか調べる。