1 どこの環境を調査するとよいかな?

◎ 川の上流から下流域までの水の汚れ調べ

(1) 同じ河川の上流から下流までのいろいろな場所の水を汲み,調べる。

ア 家庭排水の流れる下水。

イ 周りの様子も記録する。

ウ 川岸の様子(コンクリートブロック,河原ありなど)

エ 植生の様子(植物名,植物の種類)

(2)調べた結果をまとめる

① 川の上流から下流までのデータを絵図にまとめる。

→ 下流域に行くに従って水質は悪化するのか。

② 住宅や工場と関係付けて考察する。

→ 人の活動と環境破壊が関係しているのか。

③ 川岸の様子との関係を調べる。

→ 自然度が高いことが水の浄化作用に関係しているのか。

④ 植生との関係を調べる。

→ 環境状況で出現する植物が変わるのか。

→ 植物が環境の浄化に影響しているか。

【参考資料】

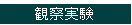

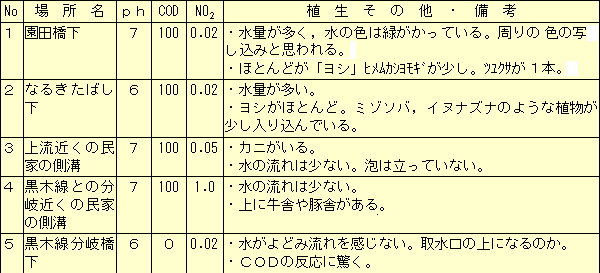

環境調査の実際 平成13年6月24日(日)センター調査

・ 大雨が降り続いた後で,水かさが増しているので水の調査が可能か心配しながら調査を行う。

・ 人家や牛舎,豚舎から汚れた水が流れ出していることが分かる。

・ 植生の豊かな水辺では,植物が窒素酸化物を消費していることがうかがえる。

・ 植生のない水辺では,いろいろなものを分解することができずに,海へ運んでいることが分かる。

2 水が汚れる原因は何なのだろう?

◎ 水の汚染の原因を調べる。

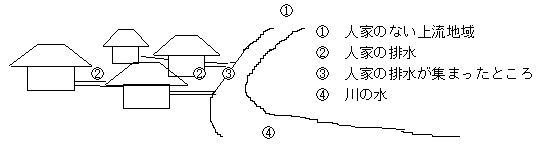

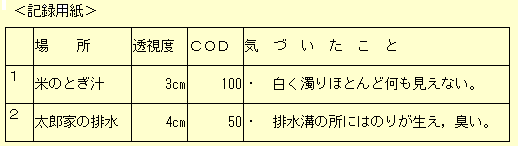

家庭排水がどのように流れていき,水を汚しているか調べる。また,川に行ったときに薄められたり浄化されたりすることも調べさせる。

・ 水の汚れを調べる際に,川の周りの様子を記録する。

・ 人家の存在や排水溝の位置と汚れの関係を調べる。

・ 人家の排水から,川,そして海まで水の汚染を調べる。

3 水をきれいにすることはできないのかな?

◎ 水の汚染を自然が回復できるか調べる。

同じ大きさの発泡スチロール容器(果物が入っていた物)に,汚れた水を入れ,オオカナダモなどの水草を入れて日の当たる場所に置く。

毎日,水の汚染度(COD等)を調べ,水草などが水をきれいにするか調べる。

なお,この実験の場合,より確かな実験とするために,きれいな水を入れた水槽,さらには,水草が枯れてしまう極めて汚い水も用意する。そうすることで,自然の浄化力のすばらしさを知るとともに,ある限度以上のストレスをかけると自然を破壊することをとらえさせることになる。

※ オオカナダモ以外に,ホテイアオイなどの水草も使い,浄化能力の高い植物を探す。

※ 排水溝の水なども用意し,薄めて使ったりして,どれくらいの汚染までは水草が枯れずに浄化できるか調べる。

4 水に住む生き物で判定できないか?

◎ 水生昆虫による水の汚れ具合の判定

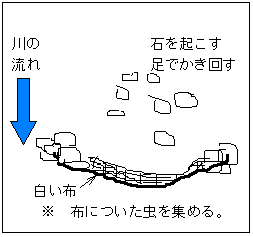

① 川の下流の方に細かい目の網やザル,布などを置く。

② 川の中の石を取り上げ,石の裏についている昆虫を調べる。

③ 小さな石ころなどを持ち上げたり,石ころを転がしたりして流れてくるものを集める。

④ 水生昆虫の観察を行い,何という虫か調べる。その際には,白い色のバットなどを使うと観察しやすい。

⑤ 環境省が出している,水生昆虫の種類と水の汚染度の表に出てくる虫と比べる。

⑥ 水の汚染度を決定する。

※ 同じ虫がどの範囲まで見つかるか調べるのもよい。