1 どうして,そのように土地を使っているのかな?

◎ 土地の利用と人々の生活

人口が増加し,多くの食料生産を求めていた時代には,山の上まで耕作地に変えていった。その結果,段々畑や棚田が作られた。

しかし,過疎化や高齢化が進むにつれて山の上にある耕作地まで足を運ばなくなり荒れ地になっていたりする。

そういった,過去の人々の,生活の跡を探させることも有効である。

また,祁答院あたりでは,人家の近くに高いカヤの林があったりする。それは,昔,かやぶき屋根の張り替え用に栽培したものであって,もともとの自然のものではなかったりする。したがって,なぜ,そのような土地になっているかについては,地域の古老にたずねるのも有効である。

植生とは関係がないが,その際に,石垣の石をどこから運んできたかなどもたずねると,一か所の河原からとってくるといけないので,あちこちから運んできたなど,昔の人々は,自然と一緒に生きるということを考えていたことを知ることになる。

2 どのように土地を利用するのが良いのだろうか?

どのように土地を利用するのが良いのだろうかについて答えを出すことは極めて難しい。

したがって,答えを得るということより,多様な観点から自然保護と人々の生活の関係について考えさせることが有効である。

たとえば,山間部の私たちの街に,「みんなが楽しめるスタジアムを建設しよう」という計画があがっているがそうした方がいいのだろうかというようなテーマを設定し,是非について考えさせることも有効である。時間があれば,みんなでディベートするのもよい。

3 川の自然度は調べられないか?

◎ 川の調査

川の水の汚染度は,CODなどのパックテストによる測定,水生昆虫などの生育による調査などがあげられる。

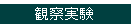

川の周りの自然度については,また,別の観点から調べることができる。基本的には,「多様な生物の存在が,自然が豊かである」という見方と,「人工のものより自然のものが多いときに自然が豊かである」という考え方に基づく。したがって,この2点から,基準を生徒に作らせることも可能である。

<川の自然度調べの基準例>

4 生物の量では自然度は測れないか。

生物の量を量ることは極めて難しい。そこで,多様性で調べるという方法がある。自然は多様な生物が生息するほど健全であり,安定しているといえる。

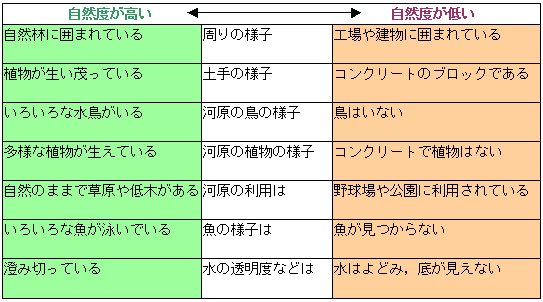

さらには,生物は食物連鎖でつながっており,食物連鎖の上位に位置付く生物が存在する場合には,それを支える多くの生き物が存在していることを裏付けることになる。

例をあげると次のとおりである。

・ オオタカ1羽のために20000羽の小鳥が生息する必要がある。

・ シジュウカラは1年間に虫を10万匹食べる。

・ オオタカ1羽のために,20億匹の虫が必要になる。したがって,20億匹の虫が生きていける環境がないとオオタカ1羽が生息できない。

20億匹の虫が生きていくためには,どれだけの植物が必要か?

* 昆虫の仲間では,トンボ類の種類の多さなども利用することができる。