育てたい資質や能力

・ 環境は人やいろいろな生き物の生活と関係していることや生物の生活が環境を変えるという見方や考え方を育てる。

・ 自然現象は互いに関連しているという見方や考え方を育てる。

学習のポイントと配慮事項

・ 水質環境だけでなく,周りの様子や環境などできるだけ多くの情報を集めさせ,集めた情報を地図等に記入し,関係を考えさせる。

・ いろいろな水に水草等を入れてCOD等の変化を調べ,自然の浄化能力とそれ以上のストレスをかけたときに自然が壊れることを調べさせる。

・ 生徒が繰り返しCODを調べることができるように,検査薬を自作する。

理論的な背景

1 水環境の悪化による現象

水が汚れてくると,まず透明度,透視度が下がりよどんでくる。さらには,泡立ってきて悪臭が発生してくる。

したがって,初期の段階では,透視度や透明度を調べることが有効である。

2 透明度と透視度

・ 透視度 … 濁った水を調べるのに使う方法で,直径3cm,約30cmのガラス管に水を入れ,標識板の二重線が見えるかで判定する。

・ 透明度 … 直径25~30cmの白い板を水中に入れ,周りと区別できなくなる深度(m)で表す。

3 水環境を悪化させる原因

生活排水や工場廃水などに含まれる,窒素やリンなどの栄養塩類が大量に湖沼や貯水池に流れ込み,水中の栄養が過剰になった結果,その栄養塩類を栄養源にする,植物プランクトンや藻類が大発生して,湖水に,緑,赤,褐色などの色がつく。

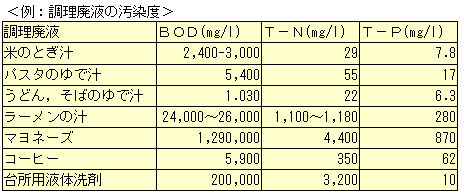

・ 工場廃水に含まれた重金属

・ 生活雑排水(台所,風呂,洗濯などの排水など)

注:T-N 窒素の濃度。Total Nitrogenの略 T-P リンの濃度の略

注:ゆで汁は麺一人前を1リットルで茹でた場合。

※ 牛乳1本(200ミリリットル)を台所に流したとき,魚の棲める程度の水質に戻すには,風呂桶(300リットル)10杯分の水を必要とする。

※ BOD(Biological

O2 demand) 生物化学的酸素要求量。含まれている有機物を分解する際に必要とする酸素の量

○ 簡易COD測定試薬について

<作り方>

① セライト5.0gと水酸化ナトリウム8.0gを乳鉢に入れ,水酸化ナトリウムの粒が完全になくなるまでよくすりつぶす。

② 残りのセライト445gを加えてよく混ぜる。

③ 過マンガン酸カリウム47gを加えて均一になるまでよく振る。(ふたのついた容器に入れて振る。)

○ CODの量と汚れ具合

0ppm 汚染のないきれいな水

1ppm ヤマメ,イワナが住める清流

3ppm以下 きれいな水 サケやアユが棲める

15ppm以下 汚染に強いコイ,フナ,バスが棲める

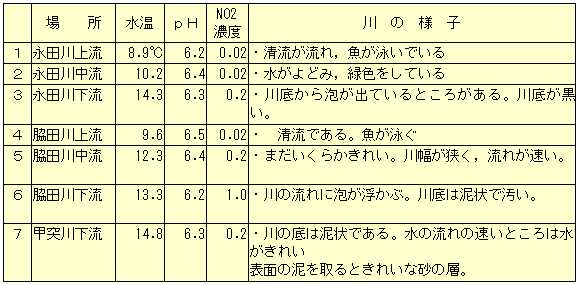

○ 鹿児島市の川の汚染状況

川の汚染の調査として,温度,pH,NO2のパックテスト,生物酸素供給量CODの検査,水の様子,水性昆虫の様子などを使って調べることにした。

(平成8年1月21,28日,2月4日,11日)

<場所>

1 鹿児島市山田町 一丁田橋 永田側上流

(皇徳寺ニュータウンから松元側に1km進んだところ,緑に囲まれ,人家はない)

2 鹿児島市山田町 柿の木田橋 永田側中流

(皇徳寺ニュータウン下,松元行きの車の通行が多い,昔からの人家が点在する。生活排水が永田川に流れ込むところがある)

3 鹿児島市塩屋町 永田橋 永田側下流

(永田川の下流,川幅が広く水深が浅い。)

4 鹿児島市中山町 星峯ニュータウン裏奥 脇田側上流

(脇田川の上流,清流が流れる,人家が2,3軒ほどあるところ)

5 鹿児島市中山町 星峯ニュータウン下 脇田川中流

(昔からの人家が点在する,生活排水が川に流れ込んでいる)

6 鹿児島市脇田 大学病院入り口付近

(大型車の通行も多い,脇田側下流,空き缶等が捨てられている)

7 鹿児島市荒田町 甲突川下流

(河川工事のため荒れている,水鳥が遊んでいる)

<調査結果>

<備考>

・ 永田川の水の汚れを調べていくと,人家が出てくる所の上まではとてもきれいであるが,そこから川の汚れがひどくなる。

したがって,人家等を書き加えて地図上に表すことで人の生活と環境汚染の問題が明らかになる。

・ 永田川をいくら上に上がっても川の水に窒素酸化物がいくらか存在する。

それは,川の中に住んでいる生命体の生命活動の結果(排泄物)であり,「本当にきれいな水とは」,「きれいな環境とは」について考えさせることができる。

豊かな生命が生きていることが環境としてはすばらしいことであり,何もないのがすばらしいとはいえない。

全般的に,思ったほど川は汚れていない。表面を流れる水はきれいになってきている。

これは,下水処理がうまく進んでいるからであると考える。

そういった意味では,市の人々の努力に気付かせることになると考える。

しかし,川底は依然として汚れたままである。現地における調査を行うことで,川の汚染について実感させることができるといえる。

また,川底の様子は水流の速さ関係しているようなので,生活に水を取り込んでいる分だけ水量が減り,水の浄化作用が進まないということも考えられる。

脇田川の下流の水を持ち込んだ浄化の実験も子どもの興味・関心をひくとともに,自然の自浄作用を知らせることになると考えられる。