育てたい資質や能力

塩素系プラスチックの場合には燃やすと有害物質を発生する恐れがあるという見方や考え方を育てる。

学習のポイントと配慮事項

1 有毒な気体が生じるので,必ず換気を行う。

2 燃やすプラスチックはできる限り少量にする。

3 溶けたプラスチックは大変熱いので火傷に注意する。

理論的な背景

1 プラスチックとは

型にはめて成形できる合成高分子化合物のことで,合成樹脂ともいう。

2 プラスチックの特徴と欠点

金属や木材に比べ,軽くて腐食せず,型にはめて成形したり薄いフィルムや細い繊維にしたりすることができるなど成形・加工が容易である。しかし,熱に弱く,日光によって劣化しやすいなどの欠点もある。

3 プラスチックの分類

熱硬化性樹脂------加熱すると軟らかくなり常温に戻すと硬くなるプラスチック

合成後でも加熱すると軟らかくなるので成形しやすいが,熱に弱い。

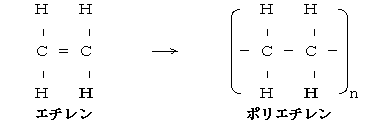

ポリエチレン------容器のふた,ごみ袋,バケツ,まな板など

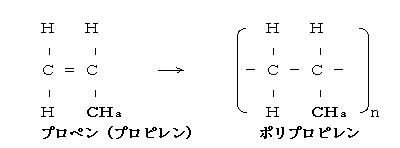

ポリプロピレン----容器本体,ストロー,フィルム,コンテナなど

ポリスチレン------食器,フォームポリスチレンなど

ポリ塩化ビニル----ビニルシート,水道管,灯油の容器など

熱硬化性樹脂------加熱しても軟らかくならないプラスチック

合成の途中で成形しなければならないので細かな成形をしにくい。

フェノール樹脂----なべの取っ手,電気ソケットなど

尿素樹脂----------食器,ボタンなど

4 プラスチックのはじまり

ビリヤードの玉に使われていた象牙は大変高価であった。そこで,1860年代,アメリカでセルロイドが発明された。しかし,セルロイドは燃えやすいという欠点をもっていたため,ベークランドによってフェノール樹脂が発明され,プラスチックの先駆けとなった。

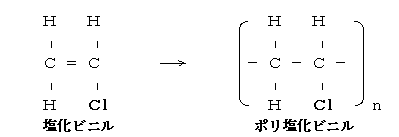

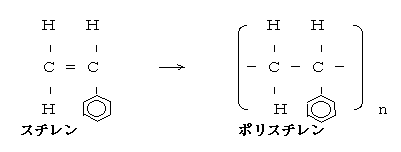

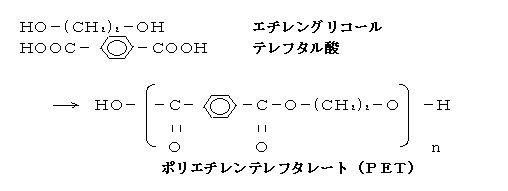

5 プラスチックの合成

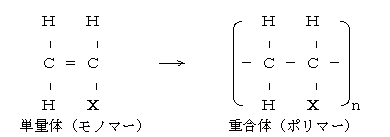

プラスチックは,石油などを原料として人工的につくられた物質で,炭素原子が鎖状又は網目状に多数結合した高分子である。高分子化合物の単位となる分子を単量体(モノマー)といい,単量体が多数結合した高分子を重合体(ポリマー)という。

主なプラスチック

6 ダイオキシンとは

ポリクロロ−ジベンゾ−ダイオキシン(2個のベンゼン環が2個の酸素原子で結び付けられたものの塩素化合物)の略称。

多くの種類があるがそのうち特に2,3,7,8-テトラクロロ−ジベンゾ−パラ−ダイオキシン(TCDDと略記)を示すのが普通。

これは猛毒で発癌性が強い。ポリ塩化ビニールなどの塩素を含むプラスチックを低温で燃やしたときなどに発生する。

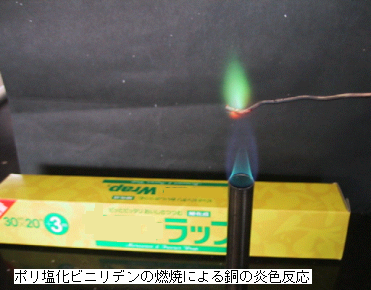

7 塩素を含むプラスチックの見分け方

プラスチックに塩素が含まれていると燃焼の際に銅と反応し塩化銅を生成する。ポリ塩化ビニールを燃やしたときの青緑色の炎色反応は銅の炎色反応である(バイルシュタイン反応)。

銅線を燃焼するだけでは銅の酸化反応が起こるだけで炎色反応は観察できないことから,青緑色の炎色反応はプラスチックに塩素が含まれているかどうかを見分ける手がかりとなる。

8 プラスチックの処理

プラスチックは安価なので大量に消費され,使い捨てられている。このようなプラスチックは腐食しにくく分解されにくいため,今までは埋め立てや焼却によって処理されてきた。しかし,ポリエチレンなどは燃焼時に多量の熱を発生し焼却炉を損傷したり,ポリ塩化ビニールなどは燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生したりする。そこで,廃棄物を回収して再利用する方法が考えられている。また,プラスチックを固化して燃料にしたり,微生物が分解しやすいプラスチックの開発も進めたりしている。