丂丂侾丂偳傫側応強偵偳傫側怉暔偑惗偊傞偺偐側

仢丂怉暔暘晍偺娤嶡

怉暔暘晍傪峫偊傞偲偒乽嘆側偤偦偙偵惗偊偰偒偨偐丅乿乽嘇側偤惗偒巆傞偙偲偑偱偒傞偺偐乿偲偄偆娤揰偱娤嶡偡傞丅

嘆偵偮偄偰偼怉暔偺庬巕傗姅偑偳偆傗偭偰峀偑傞偺偐乮暘嶶朄乯傪峫偊丆嘇偵偮偄偰偼娐嫬傪峫偊側偗傟偽夝寛偟側偄丅

丂(1)丂怉暔偺暘嶶朄

丂丂挷嵏偟偨怉暔偵偮偄偰偺暘嶶偺巇曽傪挷傋偰傒傞丅

丂(倎)丂摦暔傪棙梡偡傞

丂丂傾丂擲塼偱摦暔偵偔偭偮偔丂丂丂丂丂丂丂丂僀丂僇僊偱摦暔偵偔偭偮偔

丂丂僂丂摦暔偵怘傋傜傟暢偲偟偰弌偝偣傞丂丂丂僄丂嵒摐側偳偺偊偝傪偮偗偰塣偽偣傞

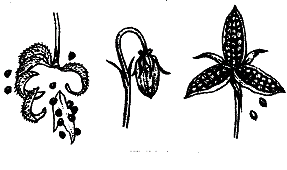

丂(倐)丂晽傪棙梡偡傞

丂丂傾丂晽偺掞峈偑戝偒偔側傞傛偆側宍丂丂丂僀丂彫偝偔側傝丆寉偔側傞

丂(們)丂棊偪偰揮偑傞

丂(倓)丂帺暘偺椡偱旘傃嶶傞

(倕)丂攇傪棙梡偡傞

丒丂楌巎偺愺偄妛峑偺峑掚偱偼乮憿惉偟偰娫傕側偄乯峑掚偵惗偊偰偄傞怉暔偼摦暔偺懚嵼偑彮側偄偺偱丆摦暔暘嶶偺庬偼彮側偔晽偱暘嶶偟偰偄偔庬偑懡偄丅

丒丂楌巎偺屆偄妛峑偱偼丆搚抧偑埨掕壔偟偰偄傞偨傔丆崺拵傕懡偔廧傒拝偒摦暔暘嶶偺庬傕憹偊偰偔傞丅

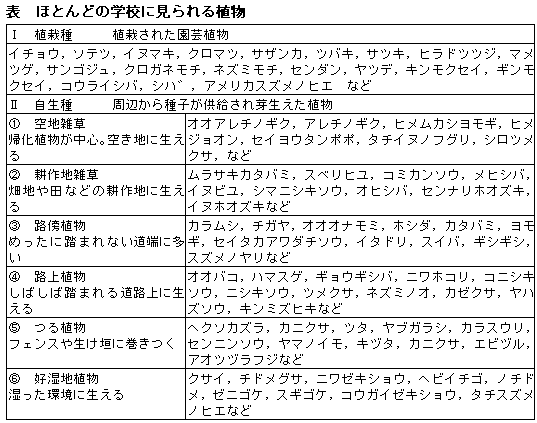

椺丂僗儈儗

(2)丂峑掚偺娐嫬

丂師偺帇揰偱暘偗怓墧昅摍傪巊偭偰嬫暘偟偰傒傞偲暘偐傝傗偡偄丅

丂傾丂恖偑摜傓応強

丂丂嘆丂恖偑傛偔捠傞

丂丂嘇丂偁傑傝捠傜側偄

丂丂嘊丂慡偔捠傜側偄

丂僀丂憪姞傝傪偡傞応強

丂丂嘆丂憪姞傝傪傎偲傫偳偟側偄応強

丂丂嘇丂憪姞傝傪擭偵悢夞偡傞応強

丂丂嘊丂擭娫偵俆夞埲忋偟偰偄傞応強

丂僂丂峩偡応強

丂丂嘆丂峩偡応強

丂丂嘇丂憪敳偒傪偡傞応強

丂丂嘊丂憪姞傝傪偡傞応強

丂僄丂擔堿丆擔岦亅峑幧偺杒懁撿懁偐

丂丂嘆丂侾擔拞擔堿偺応強

丂丂嘇丂擔堿偑懡偄応強

丂丂嘊丂擔岦

丂僆丂幖偭偨応強丆姡偄偨応強

丂丂嘆丂偔傏傫偩応強

丂丂嘇丂惙傝忋偑偭偨応強

丂僇丂栘傪怉偊偨応強丆壴傗栰嵷傪怉偊傞応強

丂丂嘆丂掚墍

丂丂嘇丂壴抎

丂(2)丂偦傟偧傟偺応強偱懡偐偭偨怉暔傪師偺娤揰偱暘椶偟偰傒傞丅偦偺偙偲偵傛偭偰惗偒巆傞旈實傪峫偊傞偲傛偄丅乮偔傢偟偔偼棟榑揑側攚宨嶲徠乯

丂傾丂侾擭惗憪杮怉暔偐丆墇擭惗怉暔偐丆懡擭惗憪杮怉暔偐

丂丂懡擭惗怉暔偼梴暘傪師擭搙偵偨偔傢偊傞偙偲偑偱偒傞偨傔丆弔愭偺惉挿偑懍偔孮棊傪偮偔傝傗偡偄丅

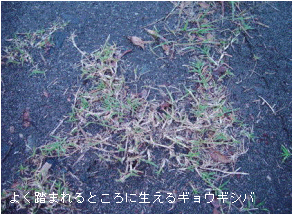

丂丂偦偺偨傔丆僠僈儎傗僗僗僉丆僊儑僂僊僔僶摍偼嬻偒抧偱孮棊傪宍惉偡傞丅

丂丂峩嶌抧偱偼抧壓宻偑愗抐偝傟偰夞暅偵僐僗僩偑偐偐傞偨傔丆侾擭惗憪杮偑斏栁偟傗偡偄丅

丂僀丂崻丒宻偵摿挜偼側偄偐丅

丂丂嘆丂傂偘崻

丂丂嘇丂庡崻偲懁崻宆

丂丂嘊丂抧壓宻偑敪払偡傞

丂丂嘋丂宻偑抧忋傪偼偆

丂丂抧壓宻偺敪払偡傞怉暔偼丆姞傝庢傝偵偼嫮偄偑丆峩偝傟偨傝偡傞偲崻傗抧壓宻偑偪偓傟偰偟傑偭偰夞暅偡傞偺偵僐僗僩偑戝偒偄丅

丂丂庬巕偱怴偟偄屄懱傪偮偔傞侾擭惗憪杮偺曽偑峩偝傟傞応強偱偼惉挿偑懍偄丅

丂僂丂惉挿揰偼偳偙偵偁傞偐丅

丂丂惉挿揰偺埵抲偑掅偄偲岝傪梺傃傞僠儍儞僗偼彮側偔側傞偑丆摜傑傟傗姞傝庢傝偵偼嫮偄丅

丂丂偦偺偨傔丆僔僶傗僊儑僂僊僔僶丆僆僆僶僐摍偼摜傑傟偵偔偔孮棊傪偮偔傞丅

丂僄丂庬巕検偼偳偆偐

丂丂庬巕検偺懡偄怉暔偼峑掚傗壴抎側偳偺棁抧摍偱偄偮偱傕夎惗偊傞壜擻惈偑崅偄丅庬巕検偺彮側偄怉暔偼偦偺僠儍儞僗偑彮側偔側傞丅

(4)丂埲忋傪尦偵怉暔暘晍傪傑偲傔傞偲埲壓偺傛偆側孹岦偑尒偊偰偔傞丅側偍丆偙傟偼庬偵偮偄偰堦斒揑偵尵偊傞偙偲偱偁偭偰丆屄懱偵偮偄偰偼椺奜偑偁傞偙偲傪擣幆偟偰偍偔傋偒偱偁傞丅

丂嘆丂恖偑傛偔捠傞偲偙傠偵惗偊傞怉暔偼壗偩傠偆丅仺丂摜傑傟偵乮摜埑乯嫮偄怉暔

丂嘇丂峑幧偺杒懁偵惗偊傞怉暔偼仺幖傝婥偺偁傞偲偙傠偵惗偊傞怉暔丆擔堿偱傕惉挿偡傞怉暔丆偁傞掱搙埫偔偰傕惉挿偡傞怉暔

丂嘊丂姞傜傟傞偲偙傠偵惗偊傞怉暔偼仺懡擭惗偺憪杮偱惉挿揰偺掅偄傕偺

丂嘋丂壴抎偵惗偊傞怉暔偼仺庬巕検偺懡偄怉暔丅庻柦偺抁偄侾擭惗怉暔

丂嘍丂怉暔偑惗偊傞応強偼怉暔偺庬椶偵傛偭偰寛傑偭偰偄傞偐丅

丂偙偺傛偆側帠幚傪傑偲傔傞偲峑掚偵惗偊偰偄傞怉暔偼埲壓偺昞偺傛偆偵傑偲傔傜傟傞丅

丂丂俀丂摨偠怉暔偱傕惗偊傞応強偵傛偭偰堘偄偑偁傞偺偐側

仢丂摨偠怉暔偺丆惗偊傞応強偵傛傞堘偄偺娤嶡

丂挷嵏偟偨摨偠庬椶偺怉暔傪斾妑偟偰傒傞丅

丂摨偠庬椶偺怉暔偱傕惗偊傞応強偵傛偭偰宍懺偵堘偄偑惗偠傞丅偙傟偼娤嶡偵傛偭偰弶傔偰暘偐傞丅

丂偨偲偊偽丆峑掚偺拞墰晹偵惗偊傞僊儑僂僊僔僶偲怉惗偺崅偝偑崅偄懠偺怉暔偺拞偱堢偭偰偄傞僊儑僂僊僔僶偲斾妑偡傞偲丆崅偄怉暔偺拞偱堢偭偨傕偺偼僊儑僂僊僔僶傕抧昞傪偼偆傛傝偼岝傪傛傝偨偔偝傫摼傜傟傞傛偆偵抧昞偼攪傢偢丆宻偐傜崻傪弌偝偢丆惉挿揰傕崅偄埵抲偵側偭偰偄偔丅

丂丂

丂丂