1 1 植物によって気孔に違いがあるのだろうか?

◎ いろいろな植物の気孔の観察

植物の種類を変えて最も気孔の多く,観察しやすい葉で気孔を比較する。

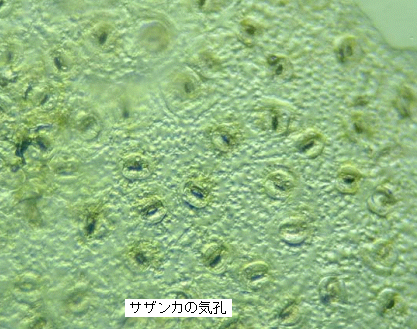

表皮を剥ぎやすいのは,タマネギ,スイセン,ハマオモト,アダンなどの単子葉植物。

単子葉植物だけでなく,いろいろなグループにまたがるように設定する。

植物の種類によって細胞の形,配列は変わる。また,孔辺細胞にしても同じく植物の種類によって変わる。

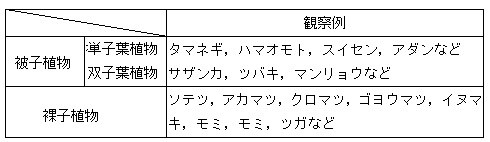

下の写真は被子植物の中の双子葉植物のサザンカ,単子葉植物のタマネギである。

表皮細胞は葉脈の配列に沿って並ぶ,気孔は表皮細胞の一つであるため,葉脈に沿って並ぶことになる。双子葉植物は網状脈(網目状),単子葉植物は平行脈であるため,サザンカは葉脈に沿って任意の方向を向き,タマネギは平行に並ぶ。

\ 単子葉植物と双子葉植物, 裸子植物と被子植物の気孔を比較してみる。

◎ 気孔の並び方と数の観察

気孔の配列とか気孔の数等に着目してみる。

2 古い細胞と新しい細胞では違いがあるのだろうか?

◎ 古い細胞と新しい細胞の気孔の観察

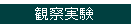

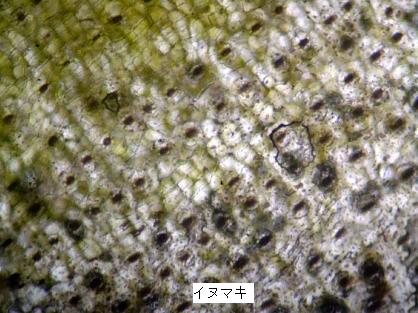

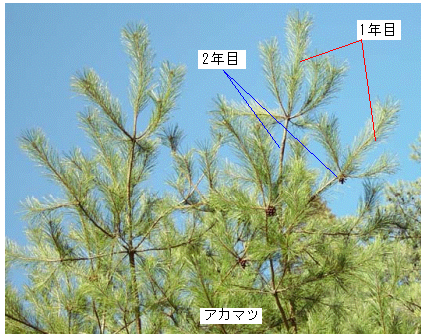

マツやモミが枝分かれを頂端から数えたものが年数であることを利用して,今年つくられた葉と昨年つくられた葉の気孔の様子を比較観察してみる。

裸子植物の気孔は柔軟性が少ないため,気孔から空気に混じった粉塵などが吸収されると排出されずに貯まることになる。古ければ古いだけ,発生源に近ければ近いだけ粉塵の量は多く,気孔は黒くなる。このような性質を利用すると環境測定に利用することができる。

マツの気孔では古い細胞と新しい細胞では違いがある。

3 乾燥すると気孔はどのように変化するのだろうか。

◎ 乾燥による気孔の変化

プレパラートをつくるときは,スライドグラスの上にカバーグラスをかけ,水をスポイトで垂らして観察するが,水を垂らさなかった場合どんなふうになっているか,時間をおいて観察してみる。