育てたい資質や能力

1 花は植物が子孫を作るためにあり,送粉の役割を担う生物の行動に合うような形や機能になって生命の連続性が営まれているという見方や考え方を育てる。

2 類似していると思われている生物種間でも,形質のちがいが多数あるという見方や考え方を育てる。

学習のポイントと配慮事項

1 植物は他の生物の力や自然の力を借りて種族の維持を行っていることを理解させる。

2 種の違いによって形態が異なることや種の違いによっても共通のものがあることに気付かせ,その理由を考えさせる。

3 花の観察時に他の植物を痛めないように注意する。

4 花を解剖して観察するときは必要以上に切り取らないこと,手取りせず,花ばさみ等で切ることなどに注意させる。

理論的な背景

1 なぜ植物は花を咲かせるのか。

・ 花は次世代の子孫を残すために作られる。

・ そのためには有性生殖をする植物は花粉をめしべに送らなければならない。

・ そのなかだちを果たすのが何かということで花を分類できる。

・ 美しい「花」は花粉を運んでくれるもの(送粉者)が自然(風)でなく,生き物である場合送粉者に分かるように,鮮やかな色彩や形態,匂いをもつ。

・ 送粉者が花粉をめしべに運んでくれるように誘い込むための報酬として蜜がある。

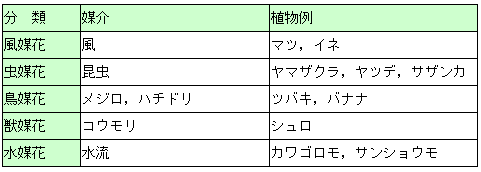

2 花粉の媒介者による花の分類

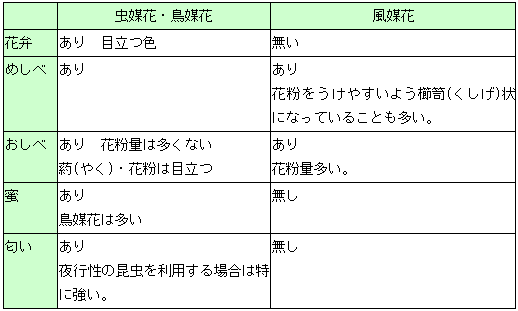

(1) 虫媒花・鳥媒花と風媒花の関係

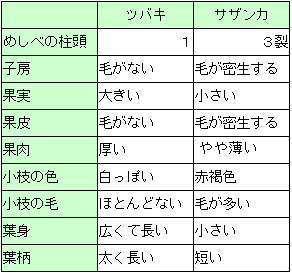

(2) 虫媒花と鳥媒花の違い− サザンカとツバキ

・ 虫媒花も鳥媒花も動物に送粉の役割を担わしている。そのため動物に気付かれるように目立つ色を必要とし,匂い(香り)を出す。

・ 動物に目立つだけでは空振りに終わるので報酬を与えて花粉を運ばせる。鳥は虫より体が大きいので引きつけるには多量の蜜が必要であり,ツバキは多量の蜜を分泌しなければならない。

・ 動物が吸蜜して送粉するときは花に接触することになる。接触によって破壊されたり,蜜だけを盗られるようであれば植物にとって代償が大きいので,接触によって破壊されない構造,受粉に結びつく行動になるような構造をしている。

・ そのため,鳥媒花であるツバキは丈夫な構造であり,花は斜めになってついており,一方虫媒花であるサザンカはできるだけ目立つように上向きに咲く。

・ ツバキのおしべは合着して筒状になっている。鳥がくちばしを差し込んで蜜を吸うときくちばしや頭部に花粉が付着しやすいよう,筒の内部にも葯がある。

・ 花の咲く時期が,送粉する生物の違いによって異なる。真冬は活動できる昆虫はほとんどいないので,サザンカは初冬までに咲くことが多い。ツバキは恒温動物の鳥によるため,厳冬期に咲いても受粉が可能となる。このため,開花期はサザンカが晩秋から初冬にかけて,ツバキは初冬から中春にかけてと違いがある。

参考 ツバキとサザンカのその他の違い

このように似ていると思われる植物も,比較する多数の形質のちがいがあることがわかる。

3 花はいつ咲くか

(1) 媒体となるものの活動する時期に合わせて開花する。−虫媒花,鳥媒花

・ 春は気温が高くなり,ハチやチョウ,甲虫などの行動が活発になるため多くの花が開花する。

アブラナ科植物

・ 秋は昆虫がまだ活動するのに適する気温であり,多くの植物が開花する。

キク,ツワブキなどのキク科植物

・ 冬は恒温動物の鳥,日照がある温暖時に活動する昆虫に対応した植物が開花する。

ツバキ サザンカ

(2) 水媒花で固着生活を送るものは渇水期に合わせて開花する。

カワゴケソウ,カワゴロモ(晩秋)

(3) 風媒花は,花の咲く時期は種子が成熟するまでの時期,その後の成長までとのかかわりが大きい。

・ イネ科植物は風媒花で夏季に花期を迎える。分散は風の力によるものが多く,秋から冬に分散され,春発芽する。早いものは秋に発芽し,春先に急速に成長する。

・ 裸子植物は種子が成熟するまで時間を要する。そのため春早い時期に開花して成熟期を迎える。

ソテツ,イヌマキ,イチョウ 半年

マツ,マテバシイ 1年

・ ドングリのなかまも同様で成熟までに時間を要するものが多く,春開花植物が多い。