育てたい資質や能力

1 人の影響を強く受ける校庭の中に多様な環境が存在し,その中に多様な生物が育っているという見方や考え方を育てる。

2 人の営みが自然に大きな影響を与えているという見方や考え方を育てる。

3 生物の種の違いを識別する基礎的な力を身に付ける。

学習のポイントと配慮事項

1 環境を分類する視点をもち,それに基づいて環境を分類できるようにさせる。

2 植物が成育するためには一定の環境条件の中でしか生きていけないことを学ばせる。

3 環境は自然の環境と人為的な環境があることを学ばせる。

4 校庭の植物の多くは人為を利用して生きていることに気付かせる。

5 学校でよく見られる植物の写真や実物を事前に提示しておくとより成果が上がる。

理論的な背景

1 校庭はどんな環境だろうか。

まず,地球的な規模で周りの自然を考えてみよう。

(1) 校庭は昔はどんな自然だっただろうか。また,もし人がいなくなれば校庭の自然はどう変わるだろうか。

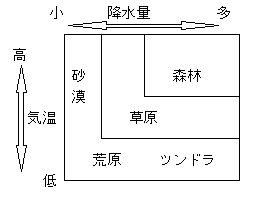

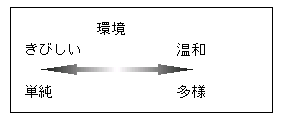

自然は大きく森林,草原,荒原の三つに分けられることができる。恵まれた自然があれば本来は森になり,多様な生き物が棲むことになる。降水量が少ないとか,気温が低いとか,風が強いとか環境が厳しくなると,その程度によって草原,荒原となる。環境要因によって自然は大きく変わる。

(2) 植生分布を限定する主要因は降水量と温度

日本全国の降水量,気温は森林を維持できる条件は年平均気温5℃以上,年間降水量1000mm以上である。環境の厳しいところは森林が維持できず草原,更に荒原となっている。

例 海岸 潮風,潮汐

河辺 浸水,冠水,浸食,堆積,転石

湖沼 浸水

山地 強風,

噴気地帯 強酸性ガス(硫化水素,亜硫酸ガス),熱水

(3) 校庭の自然はなぜ変わったのだろうか。どんな影響で自然が変わったのだろうか。

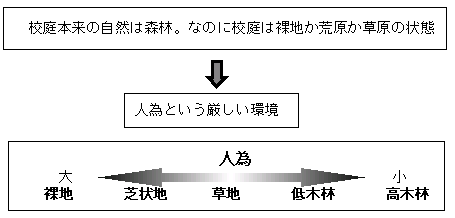

ア 人の活動によって変わってしまった自然

・ 本来の自然 - 森林

・ 現在の自然 - 草地,裸地,花壇,植え込み,造成地,焼却場

校庭の中の人為と植生

① 踏みつけ(踏圧)が伸びようとする植物の成長を押さえつける。

踏圧が高まると,成長点が高い植物は死滅する。また,土壌硬度が高まり,根からの酸素供給が少なくなり,成長阻害がおこる。そのためよく踏まれる場所では同種の植物に於いては成長速度に明瞭な差異が生じる。

例 フェンス際,壁際の植物,障害物付近の植物はよく伸びる。

人が通る所では踏圧の影響を弱めるように,地上をはうように茎や葉を伸ばす植物が増える。

踏圧に強い植物例 オオバコ,ギョウギシバ,ハマスゲ,シバ

同じ植物でも踏圧の大きい所では植物は踏まれないように地表すれすれにはい,成長点の低い所では立ち上がる。

例 (ギョウギシバの写真)

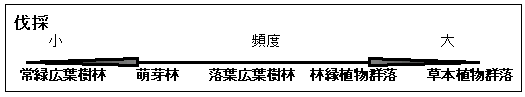

② 伐採,刈り取り

本来の自然や自然に帰ろうとする力を押さえつける。樹木や高くなる草が大きな影響を受ける。

校庭はかつて森林が伐採され,その後絶えず伐採が起こっている所とみることができる。

校庭は森林伐採後,造成が行われ,絶えず刈り取りや採草が行われる場所である。

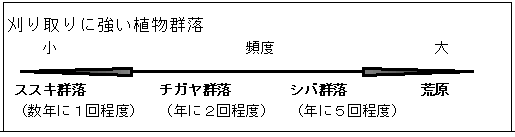

刈り取りを避けるように,成長点が低く地下茎が発達する植物の群落が生き残る。

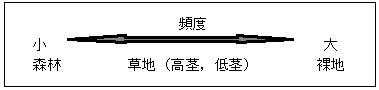

特に校庭の周辺部は,毎年定期的に数回刈り取りが行われる場所であり,刈り取りに強い植物が生き残り,刈り取りの頻度によって植物の集団は異なる。

刈り取りに耐性がある植物-成長点が低く地表をはう植物

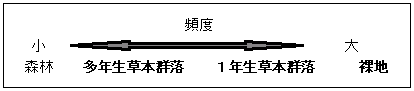

③ 採草,耕起,施肥 地下茎や根に大きな被害が現れる。多年生草本が少なくなる。

採草,耕起によって地下茎のある多年生の植物は除去されやすい。

このため周辺から種子生産量が多く,生活史が短い1年生植物の種子が風によって運ばれることが多く,1年生植物を中心とした群落がつくられる。

例 コミカンソウ,シマニシキソウ,ニシキソウ,メヒシバ,オヒシバ,スベリヒユ

多年生植物の中にも地下茎が切断されやすかったり,塊茎などがすぐバラバラになる植物は,その地下茎や塊茎が栄養生殖を行うため,かえって耕起や採草によって増える。

例 ドクダミ,ムラサキカタバミ,ハマスゲ

また,耕作後植物体をそのままにして分解したり,花壇などの場合は施肥をしたりするので栄養要求の高い好窒素性の植物が増える

例 ヨモギ,アオビユ,イヌホオズキ,センナリホオズキ

④ 植裁(樹木が植えられる)

本来自生することがない外国から渡来した種や競争力が弱く人の手がかからないと育たない種,花や葉が鮮やかな種が植裁されることが多い。

植裁種が木本種の場合は耕起されることが少ないため,陰性の多年生草本植物やツル植物が下層に生えることが多い。

例 ホシダ,ドクダミ,ヤマノイモ,ヘクソカズラ

植裁種が多年生の草本種の場合,耕起されることが少ないため,多年生の陽性の草本植物が生える。

例 チガヤ,ヨモギ

植裁種が一年生植物の場合は花壇と同様になる。

⑤ 建物・構造物

校舎等のどの方向にあるかによって環境条件が異なる。北東から北西側は直射光が終日当たらない。また,南側は強い光が当たる。このため北側は温度があまり上がらず,乾燥しにくい。一方南側は温度が上昇しやすく,乾燥しやすい。このため北側に好湿地生の植物が,南側は乾燥に強い植物が分布することになる。

例 校舎の北側 チドメグサ,ヘビイチゴ,チチコグサモドキ,トキワハゼ

校舎の南側 チガヤ,ニワホコリなどイネ科植物が多い。