育てたい資質や能力

1 生物はいろいろな種類があり,それぞれ巧みに生きているという見方や考え方を育てる。

2 クモの巣の構造を観察しての合理性や美しさ,巧みさに気づく。

3 昆虫やクモなどの生物のもつ形態の多様性と合理性を学ぶ。

学習のポイントと配慮事項

1 身近な場所での食物連鎖を観察する。

2 昆虫の種類の多さ,体のつくりの合理性,行動の巧みさ等について観察する。クモ類など形態の相違性を比較する

理論的な背景

1 クモ類とは

クモは世界に約4万種,我が国に1千種以上いるといわれ,南北に長く,熱帯系と温帯系の接点である鹿児島県内には,少なくとも500〜600種はいるものと思われる。世界に百万種いるとされる昆虫に比べると格段に少ないものの,様々な環境に適応して生活している。飛翔能力を身につけた昆虫を捕らえるべく,クモは飛翔能力の代わりに糸を巧みに操ることを身につけたわけである。

クモは昆虫の仲間のように扱われ,子供向けの昆虫図鑑にも登場するが,クモは昆虫ではない。分類上の位置でいうと次のようになる。

門 節足動物門

綱 クモ綱(蛛形綱)

目 真正クモ目

「クモ綱」には,クモの他,サソリ,ザトウムシ,ダニなどが含まれる。

中にはクモとそっくりなものもいるが,正真正銘のクモは,糸を巧みに操ることで区別され,「真正クモ目」として分けられている。

クモは分類上,ハラフシグモ類,トタテグモ類,普通クモ類の三つに大別される。

また生活の形態も造網性(網を張る),徘徊性(歩き回る,待ち伏せする),地中性(穴を掘って潜む)に分けられる。

造網性と徘徊性で全種の約半分ずつを占め,地中性のものはわずかしかない。

ハラフシグモ類は,最も原始的なクモで,その名のとおり腹部に体節構造が見られ,専ら地中性である。

我が国には,鹿児島市城山で最初に発見されたキムラグモの他,数種が知られる。

トタテグモ類は,腹部に体節構造が見られないが,主に地中(キノボリトタテグモは樹上)で生活している。

我が国には十数種が知られる。以上二つのグループのクモは,穴居生活であるため,ほとんど目にする機会がない。

しかも,その住居は巧妙にカモフラージュされているので,見付けることがなかなか難しい。

従って,一般の人が目にするクモは,ほとんどが普通クモ類に属するものと考えてよい。

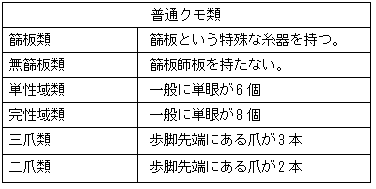

普通クモ類の分類の仕方にはいろいろな説があり,厳格に定まっていない部分もあるが,大まかには次のようになる。

篩板類,単性域類,完性域類の三爪類は造網性のものが大半を占める。ただ単性域類の一部(イトグモ,ヤマシログモなど),三爪類の一部(コモリグモ,キシダグモ,ササグモなど)に俳個性のものが見られる。二爪類(アシダカグモ,カニグモ,ハエトリグモなど)は俳個性のものがほとんどである。

造網性のものは,分類するときに網の形からだいたい科のレベルの見当がつく。代表的な網の形と,その網を張るクモの仲間は,概ね次のように分けられる。

① 不規則網(不規則に糸を引き回しただけの網)

ユウレイグモ科,ヒメグモ科

② 皿網(不規則に糸を引き回して全体が皿状になっているもので,上に凸のドーム網,下に凸のハンモック網,比較的水平なシート網に大別される)

サラグモ科

③ 棚網(テラスのような網の一端に管状の住居があるもの)

タナグモ科(クサグモ,ヤチグモなど)

④ 円網(縦糸と横糸からなる全体が丸い網)

a. 垂直円網(角度が垂直に近いもの)

コガネグモ科コガネグモ類…隠れ帯をつける

ゴミグモ類…食べかすなどを並べる(擬装円網)

ジョロウグモ…全体が馬蹄形(蹄形円網) など様々なバリエーションがある。

b. 水平円網(角度が水平に近いもの)

アシナガグモ・シロカネグモ…こしきの部分に丸く穴が空いている(空こしき円網)

ウズグモ…渦巻き状や直線状の隠れ帯をつけ,粘球の代わりに硫糸という極細の糸が横糸に絡ませてある。(硫糸円網)

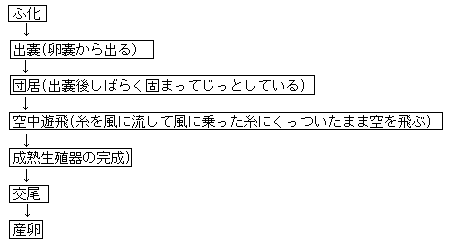

産卵期,成体の出現期,越冬の仕方(成体,幼体,卵)など,生活史は種によってまちまちであるが,だいたい,クモはその一生を1年で終えるものが多い。

というサイクルである。

えさなどの条件にもよるが,数回の脱皮を繰り返して幼体から成体になる。幼体と成体の形態の差は,生殖器の完成があるかないか程度で,大きな形態の変化はない。

参考文献「川の生きもの図」鹿児島の自然を記録する会 南方新社