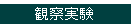

1 火山が帯状に分布しているのはなぜだろうか?

◎ 火山の分布と海底地形の関係を調べよう。

1 火山の分布地図を海底地形と比べてみる。

(1) 海底地形まで記載されている日本地図に,火山の位置を記入する。

(2) 火山帯や海溝を蛍光ペンでなぞって,両者の距離をはかる。

2 世界地図で火山と海嶺・海溝の関係を調べる。

(1) 実験1と同様に火山帯と海嶺・海溝を蛍光ペン(違う色)でなぞる。

(2) 海溝と平行な火山帯,海嶺と平行な火山帯,海溝・海嶺と無関係な火山に分類する。

地図は広い範囲が1枚に収まっていて,海底地形まで記載されているものを用いる。

教科書巻末の世界地図では,火山の分布が海溝と重なってわかりにくくなっている。

社会科で用いる地図帳に海底地形まで記載されている地図がある場合が多い。

着眼点は,

a 火山帯と山脈・島の配列が一致している。

b 日本の火山帯は海溝と平行になっている。 ←島弧・海溝系の火山

c 海嶺の火山は,海嶺の直上に分布している。 ←海嶺上の火山

d ハワイなど,海溝や海嶺と無関係な火山もある。←ホットスポットの火山

2 どの火山も同じような形をしているのだろうか?

◎ 火山の写真をインターネットで集めよう

1 日本の火山の写真をインターネットで集めて特徴をまとめる。

たとえば,「日本の第四紀火山」などを参照するとよい。

http://www.aist.go.jp/RIODB/strata/VOL_JP/index.htm

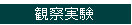

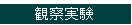

次のように表計算ソフトなどでチェックシートをつくるとわかりやすい。

2 世界の火山の写真をインターネットで集めて特徴をまとめる。

例)ハワイ諸島,アイスランド,エトナ,セントヘレンズ

火山活動の特徴は主なものだけにする。

3 噴火の形式は同じだろうか。

◎ 噴火の形式をまとめよう

1 日本の火山の,噴火の特徴と主要溶岩の関係をまとめる。

次のように表計算ソフトなどでチェックシートをつくるとわかりやすい。

2 世界の火山の,噴火の特徴と主要溶岩の関係をまとめる。

3 一つの火山でいろいろな噴火をしている火山について,それぞれの噴火の特徴を調べる。

例)桜島の場合,普通は山頂噴火で火山灰を降らせるが,溶岩を流出するのは山腹噴火である。

4 「火砕流台地(例:シラス台地など)」とは何だろう?

◎ シラスについて調べよう。

1 「火砕流」「シラス」をキーワードに地学事典や百科事典で調べる。

火砕流は高温の岩なだれで1990年の雲仙普賢岳の噴火で広く認知されるようになった。ビデオを視聴すればイメージをつかみやすい。

インターネットで検索すると,ページがたくさんありすぎて分かりづらいようである。

2 シラスの分布を調べる。

(1) 地質図で「火砕流」の分布している範囲を調べる。

鹿児島県内のおもな火砕流は「入戸(いと)火砕流」「阿多火砕流」「加久藤火砕流」である。

古い火砕流は分布が狭いように感じるが,新しい火砕流におおわれていることに気付かせる。

(2) 校区内で火砕流堆積物を見付けて,観察する。

鹿児島県本土ではたいがい見付けることができる。

種子島・屋久島では硫黄島近海起源の幸屋火砕流が分布するが,見分けるのが難しい。

トカラ列島以南では分布しない。