1 どういう条件で液状化が起こるのだろうか

液状化現象はゆるく堆積して砂の粒子の間に地下水がたまった状態で起こりやすいといわれている。したがって,次のような条件をつくると液状化が起こりやすいと考えられる。

(1) 砂の粒子がそろっている(淘汰がよい)ほうが,粒子の間に水がたまりやすい。

(2) 水の中でゆっくりと堆積する方が粒子のすき間ができやすい。

◎ 液状化の条件を調べよう

1 砂の種類を変えてみる

① 砂をふるいにかけて大きさごとに分ける。

② 大きさの違う砂の配分を変えて実験する。

例)粗粒の砂,細粒の砂,粗粒の砂と細粒の砂を5:5に混ぜた場合,など

※ ハンドマッサージ機を一定時間あてるなどして振動を与える時間や強さをそろえるように工夫する。

2 水の量を変えてみる

実際の地震では水面が砂の面より低い。入れる水の量を変えて実験を行う。

2 身近で液状化が起こりそうな場所はあるだろうか?

◎ 地盤と液状化

1 過去の液状化の被害を調べる。

(1) 液状化被害のあった地震について,どこにどのような被害があったかを調べる。

インターネットで「液状化」「新潟地震」などのキーワードで検索すると,多数のページがある。

(2) どのような地盤のところで液状化が起こったかまとめる。

液状化の被害は,平野や盆地,河川や海浜に集中している。また,埋め立て地でも多く発生している。

2 学校周辺の危険地域をさがす。

埋め立て地や川沿いの低地を色分けする。→ハザードマップの作成

3 液状化で沈むものと沈まないものの違いはなんだろうか?

液体中で密度の小さい物質は浮かぶように,砂より密度の小さい物質は浮かんでくる。砂と沈める物体の密度をそれぞれ測定してどのように移動するかを確かめる。

◎ 液状化で沈むものと沈まないものの違い

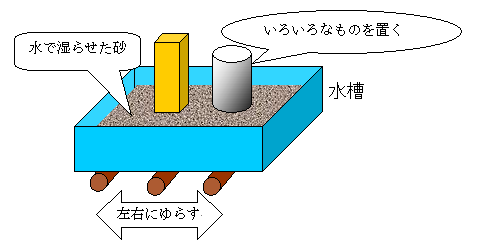

1 水槽で液状化の実験を行い,様々なものを置いてみる。

(1) 水槽によく洗った砂をいれて,水をたっぷりと入れる。

ただし,砂の表面より水が多くならないようにする。

(2) 砂の上に積み木や空き缶など,いろいろな重さの物を静かに置く。

(3) 地震のように激しく揺らす。

2 実験1の装置で,砂の中に発泡ポリスチレンのような軽いものを埋めて,揺らす。

地下のガス管や土管が浮かび上がる現象を再現する実験である。