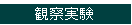

1 風の向きは入り口の上と下でどうして違うのだろうか?

◎ 温度分布の測定

1 教室内と廊下で温度差を測定する。

2 床面からの高さごとに気温を測定する。

気温は教室内のほうが高いことが予想できるが,床面からの高さごとの気温差はごくわずかでわからない。

風は気圧差によって起こっているが,普通の気圧計では測定できないくらいわずかである。

熱対流によって風が起こることを理解させるには次の実験をさせるとよい。

2 風の起こる原因はなんだろうか?

風は気圧の違いによって高圧部から低圧部へと移動する空気の流れである。風のもっとも最初のきっかけは空気の温度差によって引き起こされる熱対流である。

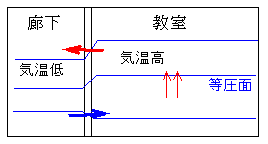

◎ 熱対流よる風の実験

電熱器の上と横で風の流れをしらべる。

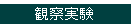

(1) 大きめの水槽又は透明なプラスチックケースの上面に腕が入る程度の穴を二つあける。

(2) 中に電熱器を置いて,線香の煙がどのように動くかを観察する。

(3) 電熱器の場所を変えたり,水槽をたてに置いたりして線香の煙の動きを観察する。

電熱器側では上昇気流が発生し,補うように線香の煙が移動する。

3 大気中で同じようなことは起こっているのだろうか?

◎ 海陸風を再現する。

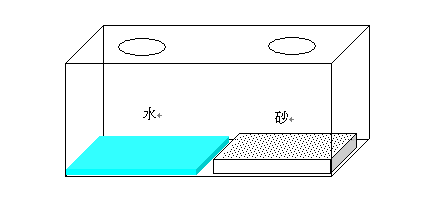

(1) 実験3で用いた水槽に,水(海)と砂(陸地)を置く。

(2) 日なたに数分間おく。又は強いライトでしばらく照らす。

※ 水と砂のそれぞれに温度計を差し込んで温度差を測定する。

(3) 線香の煙を入れてどのように動くか観察する。

(4) 今度は日陰において数分後に線香の煙の動きを観察する。

砂の方が比熱が小さく暖まりやすいので,(3)では水(海)から砂(陸)へ空気が移動する。ただし温度差が電熱器ほど大きくないので移動量もわずかである。

(4)は夜間の再現で,水の方が冷めにくいので砂(陸)から水(海)へと空気が移動する。