1 もっと大きな熱気球はできないかな?

競技用に使われている熱気球は横幅が15m,高さが20mくらいある(容積は約2000㎡)。大きくすれば人を乗せることもできるが,ポリエチレン袋で作るものでは大きさに限度がある。

○ 太陽熱で上昇する「ソーラーバルーン」を作る

太陽熱で暖まった空気が上昇する様子を直接観察できる。実験は寒暖の差が激しい冬の方がうまくでき,風のない晴れた朝に行う。

① 黒い高密度ポリエチレン袋を二つに開いてシートにする。

② シートを4枚又は8枚,テープでつないで大きな長方形の袋(バルーン)にする。

③ 晴れて風のない朝,屋外で袋の中に空気を送り込み,ふくらんだところで口を閉じて,ひもを付ける。

④ 日光があたると袋の中の空気が暖まり,軽くなって上昇する。

2 暖めた空気はどうして上がるのだろうか?

「暖められた空気は軽い」というが,実際には暖められた空気の体積が膨張して密度が小さくなるのが原因である。

1 フラスコの口にゴム風船をつけて,お湯に入れたり氷水に入れたりする。

お湯につけるとゴム風船がふくらむ。

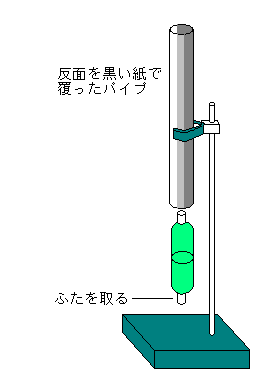

2 気流観察装置を使って空気の上昇・下降を観察する。

① 太いガラス管又はアクリルパイプの半面を黒い紙でおおって,スタンドで固定する。

② 上昇気流:ペットボトルをお湯の入った水槽につけて中の空気を暖める。

下降気流:ペットボトルを氷水の入った水槽につけて中の空気を冷やす。

⑤ 煙を充満させたペットボトルを,上昇気流の場合はパイプの下に,下流気流の場合は上に取り付けて,ふたを開けて煙の動きを観察する。

3 熱気球はどこまで上がるのだろうか?

競技用の熱気球は300〜1000mの高度を飛行することが多い。高度記録は15,000m(日本記録は12,000m)で成層圏の下部に相当する。1999年には初の熱気球による世界一周に成功している。

1 熱気球で上空まで上がった記録を調べる。(図書館,インターネット)

2 上空まで上がった熱気球ではどんなこと(温度,気圧,風など)がおこったか調べる。

3 熱気球でない気球(ガス気球)とはどのような違いがあるのか調べる。

4 自然界に熱気球のような現象はあるのかな?

熱膨張によって浮力で上昇する流れはプルームとよばれ,煙などがその代表である。

○ 暖かい空気が上昇する現象を探し,その特徴をまとめる

例1)桜島の噴煙 火口で噴出した噴煙は,その後熱膨張によって上昇する。そのため噴煙は上空ほど大きく広がる。

例2)積乱雲 強い日射で暖められた空気が上昇し,温度が下がる水蒸気が凝結して雲になる。

5 空気が上昇するのは暖かいときだけなのかな?

空気が上昇する原因は大きく四つある。

(1) 空気が山にあたって斜面に沿って上昇する。

(2) 日射で暖められた地表付近の空気が熱膨張して上昇する。

(3) 低気圧の中心付近で上昇する。

(4) 前線によって暖かい空気が冷たい空気の上に押し上げられる。

6 上昇した空気ではどのような現象が起こっているのだろうか?

簡易真空装置を使って気圧を下げる。

簡易真空装置の中に温度計,気圧計を入れて空気を抜く。→ 気圧ははっきりと低下することがわかる。

温度はゆっくり低下し,時間がたつと外部の熱が伝わって元に戻る。

空気をぬいて雲を発生させる。

(1) 簡易真空装置の中をお湯で少し湿らせて,空気を抜く。→ そのまま空気を抜いてもなかなか雲はできない。

(2) 線香の煙を少し入れて空気を抜くと内部に霧(雲)ができる。

ペットボトルロケットをとばさずに観察する。

(1) 炭酸飲料用のペットボトル(2L)に噴射口を取り付ける。

(2) ペットボトル内側を水で湿らせてから,ペットボトル発射台に取り付ける。

(3) 自転車用空気入れでロケットに空気を少な目(約5回程度)に入れる。

(4) 発射台のペットボトルがとばないように手で押さえて発射する。

発射されたペットボトルは,水を噴き出すと同時に内部が白く曇る。

これはペットボトル内部で断熱冷却により水蒸気が凝結するためである。

失敗してとんでしまうと危険なので,屋外で行う。