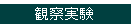

1 視程は天候と関係があるだろうか。

◎ 天候による視程の違い

1 晴れ,くもり,雨の日それぞれの視程を集めてどの視程の日が多いか調べる。

遠方がよく見えたり,見えなかったりするのは,大気中の水蒸気,砂塵やばい煙などの量が多いか少ないかが影響する。

一般に大気中の水蒸気が多くなると,遠くは白っぽくなり視程は悪くなるが,晴れた日でも大気中にチリがあると視程は悪い(例えば黄砂)。

一方,風の強い日や雨が降った後など大気中のチリが少なくなると,くもりでも視程がよいことがある。

2 晴れでも視程が悪いとき,くもりでも視程が良いときの遠くの目標物の見え方を調べる。

デジタルカメラで写真に残しておくと,状況を把握しやすい。

デジタルカメラは撮影した日時がファイル情報として残っているが,

視程の記録は肉眼で観察した方が遠くまで確認することができる。

2 視程は雲の様子と関係があるだろうか?

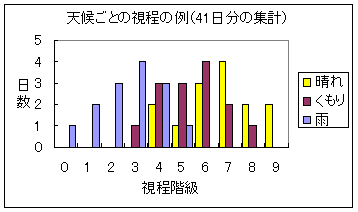

◎ 雲の量と種類の関係

雲の量や種類を同時に記録して関係を調べる。

(1) 雲の形をスケッチしたり写真に撮ったりする。

(2) 山に雲がかかる雲の種類や高さを記録する。

一般に下層の雲が現れる条件のときは,地表付近の水蒸気量が多いため,視程は悪くなる。ただし,黄砂のときなどは雲がなくても視程が悪い。

雲の観測は熟練が必要であるが,はじめのうちはあまり神経質にならないで,だいたいのことをつかむという気持ちで観測するのがよい。

3 天候の変化を予想できないだろうか?

◎ 天候の変化を予想する

1 天気が崩れる前に観測される雲や,視程との関係を調べる。

2 雨の降った前の日の,視程のデータを集めて傾向を調べる。

3 前線の通過が予想されるとき,1時間おきぐらいに視程と雲を観察する。

天気が崩れるときは一般に高い雲(高層雲や高積雲)が見えはじめ,数時間で低い雲が増えてくる。

天気予報を念頭において観察すると,傾向がはっきりする。

4 天気に関することわざを調査して検証する。

◎ 天気に関することわざを集めよう

(1) 学校で「天気に関することわざ」をアンケート調査する。

(2) 地域のお年寄りに聞き取り調査をする。

例)「山に雲がかかると雨」が的中する割合を季節ごとに集計する。

身近な自然現象から,天気の変化を経験的に天気を予想する方法を観天望気という。

狭い地域や季節を限定すれば,かなり確実に天気を当てることができる。