育てたい資質や能力

1 岩石を分類するときは,組織や鉱物を手掛かりにすることができるという見方や考え方を育てる。

2 人間が生活の中で岩石の特徴を生かして利用していることに気付かせ,人間と自然とのかかわりについての認識を高めさせる。

3 岩石が時間とともに風化していることに気付かせ,時間概念の育成を図る。

学習のポイントと配慮事項

1 校内にどのような石材があるか,教師はあらかじめ調べておく。

2 岩石名の同定だけにこだわらせずに,組織や鉱物に注目させて特徴をとらえるようにする。

3 石材は公共物や他者の所有物なので,傷をつけないように配慮する。

理論的な背景

岩石は地球の活動の中で生成されたもので,一つ一つが長い地球の物語をもっている。

われわれはこれを生活の中でたくみに利用している。

たとえば石垣や門柱,記念碑や墓石など長くそのままの形を保ちたいものには石材が多く使われている。

また大理石(結晶質石灰岩)などきれいなものは芸術・装飾品として利用されている。

1 岩石の観察項目

全体の色 : 白色・灰白色・青灰色・緑灰色・暗灰色・黒色など

粒の大きさ: 直径○㎜程度,柱状の場合は長さ○mmと測る。

粒の形 : 丸っぽい,短柱状,長柱状 など

組 織 : 等粒状(深成岩),斑状(火山岩),粒状(砂岩),モザイク状(大理石),片状(結晶片岩),塊状,層状,ガラス状

※ かたさも重要な観察項目だが,石材は公共物や他者の所有物なので傷つけてはいけない。

鹿児島県内の石材でよく見かける岩石は次のようなものである。

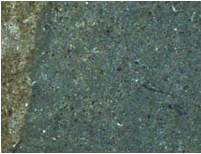

a 安山岩:火山岩(斑状組織)

灰~黒灰色で表面には白く細長い鉱物(斜長石)が斑点状に見られる。

b 花こう岩:深成岩(等粒状組織)

白っぽく表面に黒い鉱物(黒雲母,角閃石)がごま塩状に見られる。

写真中の白く大きな鉱物は長石

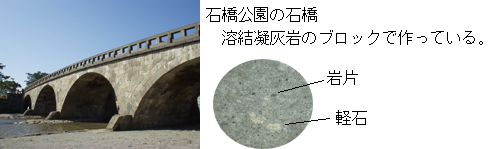

c 溶結凝灰岩:火砕流堆積物

軽石やレキを雑然と含んでいる。黒いしま模様(黒曜石レンズ)が見えることもある。

d 砂岩:

灰色~黒灰色で風化すると黄色をおびるようになる。砂粒が見える。

深海底で堆積した砂岩には,泥岩が黒いチョコレートチップのように入っているものもある。

このように,表面の色や鉱物の入りぐあいなどに着目して分類させる。

2 石材の用途

鹿児島県では,庭石として安山岩や砂岩が使われていることが多い。

いずれも塊状で産地から近く安価なためである。

古い石碑や石垣では加工しやすい溶結凝灰岩が使われていることが多く,石橋の多くもこれである。

南西諸島ではサンゴや石灰岩を石垣に用いていることが多い。

例1) 庭石は地域によって使われている岩石の種類が異なる。

薩摩半島では安山岩(北薩火山岩類)が多い。

大隅半島では花こう岩(大隅花こう閃緑岩)・砂岩(四万十層群)が多く見られる。

奄美大島以南では石灰岩(サンゴなど)が特徴的である。

地元産の安価な石材が多く使われている。

安山岩の庭石

例2) 石ブロック,石橋

溶結凝灰岩{山川石,花野石,河頭石,蒲生石などと呼ばれる}がよく使われている。

柔らかく加工しやすいためと思われる。

例3) 墓石,記念碑,田の神

溶結凝灰岩がよく使われている。

※ここ十数年,県外産や外国産の石材が多く使われるようになってきている。

赤みかげ石(中国産と思われる)

下部の黒い岩石は,斑れい岩で”黒みかげ”と呼ぶ場合もある。

緑泥片岩(四国産と思われる)

※ 石材風に加工したコンクリートブロックもある。

2 岩石の分類

岩石はその成因によって,火成岩・堆積岩・変成岩に大別できる。

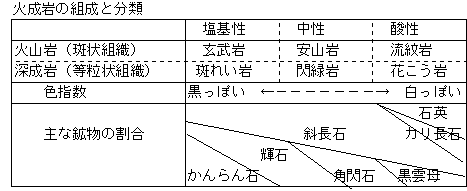

(1) 火成岩

マグマが冷えて固まった岩石。花こう岩・安山岩など。

鉱物が本来の形(柱状・板状など)をしている。

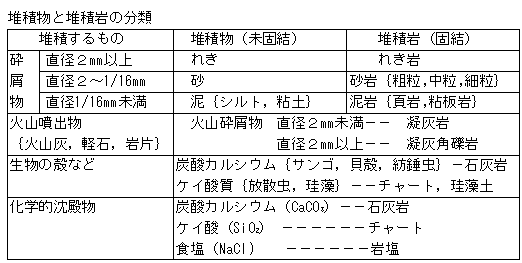

(2) 堆積岩

水の作用によって堆積してできた岩石。れき岩・砂岩・泥岩など。

粒が丸っぽいのが特徴。

凝灰岩のように水の作用を受けていないものは鉱物が本来の形。

(3) 変成岩

岩石が熱や圧力によって変化したもの。大理石や結晶片岩など。

大理石は鉱物がモザイク状になっている。

結晶片岩は鉱物が一定方向に並んでいる。

a 接触変成岩(熱変成岩)

マグマの貫入によって周囲の岩石が再結晶した変成岩

砂岩,泥岩など → ホルンフェルス

緻密で堅い,モザイク状組織

石灰岩 → 結晶質石灰岩(大理石)

方解石の結晶,モザイク状組織

b 広域変成岩

造山帯の地下で高温・高圧によって岩石が再結晶した変成岩

砂岩,泥岩など --(高圧)→ 結晶片岩{緑泥片岩など}

平行な面で割れやすい性質(片状構造)--(高温)→ 片麻岩{花こう片麻岩など}

結晶が一定方向に並ぶ性質(しま状構造)

花こう岩によく似ている

3 風化作用

地表の岩石が風雨にさらされて細かく砕かれていく作用を風化という。風化には割れ目ができて細かく砕かれる物理的風化と,水を介した化学変化で粘土鉱物に変わるなどの化学的風化がある。岩石が風化されてできた砂や泥,粘土に枯れ草や落ち葉などが分解してできた腐植が混じって土壌が形成される。

《風化の原因》

温度の変化 → 鉱物が膨張したり収縮したりして,すき間ができる。

水の凍結 → すき間に入り込んだ水が凍結膨張して,すき間を広げる。

植物の根 → 鉱物のすき間に入り込む。

水 → 酸性の水が溶かす(石灰岩)。加水分解する。

空気 → 空気中の酸素が鉱物を酸化させる。