育てたい資質や能力

1 れきの円磨度や河川地形を調べることによって,長い時間をかけて大地が変化していくという見方や考え方を養う。

2 組織や鉱物を手掛かりとして岩石を分類することを通して,共通性や差異性によって岩石を見分ける力を身に付けさせる。

学習のポイントと配慮事項

1 川原の石だけでなく周辺の地形や侵食・堆積の関係も考えさせる。

2 教師は地質図などで,どのような岩石が露出しているかをあらかじめ把握しておく。

3 安全に留意する。水には入らせない。流量が多いときは川に近づかせない。

理論的な背景

川は土砂を運搬していると同時に,周辺の土地を侵食したり洪水の後に土砂を堆積させている場でもある。

小さな川でも山を削って深い谷を作り,流路を変えるたびに谷を広くして人間の生活の場を作っている。

川原では川の運搬・堆積の様子をじかに観察することができ,石は上流の山地の地質を代表している岩石標本といえる。

1 流水の作用

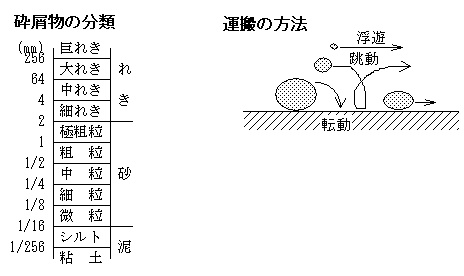

運ばれるれきの大きさ(体積)は流速の6乗に比例する。大きなれきは傾斜が大きく流れの速い河川で見られ,流れの遅くなる中・下流域では小さいれきが多くなる。

れきの大きさの分布で供給源からの距離の関係がわかる。れきは運ばれる距離が大きいほど円磨度が増す。角れきの存在は供給源が近いことを示している。また小さなれきほど円磨度が大きい。

2 標本の作り方

① 石けんぐらいの大きさの石をさがす。又は大きな石をハンマーで整形して,石けんぐらいの大きさと形にする。

② 整形した岩石は,わくを仕切った箱に入れる。

小さな標本は透明なプラスチック製のビンなどに入れ,壊れたり散らばったりしないようにする。

③ ラベルに採集地や採集日を記入し,石の下に置く。

岩石名など分からないところは空欄のままでよい。(詳しい人に鑑定してもらう。)

3 露頭でのマナー

風化していない岩石が現れている崖や川岸を露頭とよぶ。

私有地の場合は所有者の許可が必要で,最低限所有者に声をかけるようにする。

① まず全体の様子を観察し,風化しているところ(色が変わっている)や崩れそうな所は避ける。

② 採集するときは,なるべく角張っているところハンマーでたたいて,ひっかくようにして割る。

鉱物や化石は周囲から割っていくようにする。

③ 採集が終わったら石くずなどを片づけてきれいに清掃する。

4 鹿児島県内の河川で見られる岩石

鹿児島県内の河川では砂岩・泥岩などの堆積岩,安山岩・花こう岩などの火成岩のレキが多く,一部にホルンフェルスなどが産出する。

また,火砕流堆積物が再溶結した溶結凝灰岩も多いが,たいていは風化して赤っぽくなっている。

南西諸島ではサンゴ礁起源の石灰岩が多い。

5 おもな河川地形

(1) V字谷と滝

川の上流では水流が河床をけずって(下刻作用),V字の形をした深い谷(V字谷)が形成される。

《県内のおもなV字谷》屋久島,高隈山系,紫尾山系,稲尾山系

(2) 扇状地

山地から平地へ川が流れ出るところでは,粗い砂礫が扇形に堆積した地形(扇状地)ができる。

《県内のおもな扇状地》米ノ津川・高尾野川の出水平野への出口

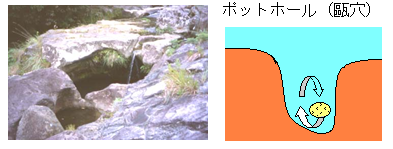

(3) 溶結凝灰岩の断崖とポットホール

シラスや溶結凝灰岩が分布する地域では,河川の両側が垂直に切り立っている谷が多く見られる。

また河床ではポットホール(甌穴(おうけつ))とよばれる丸い穴が多数見られる。

《県内のおもな例》天降川新川渓谷,万之瀬川川添,川内川轟の瀬,神川大滝,関之尾滝(宮崎県)

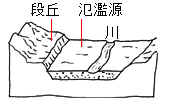

(4) 河岸段丘

中流~下流域で,地殻変動によって土地が隆起すると侵食作用によって,川の両岸に階段状の地形(河岸段丘)ができることがある。

《県内のおもな河岸段丘》 志布志町菱田川流域

(5) 沖積平野と蛇行

下流域では運ばれた土砂が堆積して沖積平野をつくる。また川はヘビのように蛇行する。

県内の河川では距離が短いために広い沖積平野はあまりない。

また洪水対策のために蛇行した部分は直線に改修されている。

《県内の主な例》 肝属川下流部,万之瀬川下流部