育てたい資質や能力

1 月の観察を通して,惑星や衛星の見え方が異なるのは,太陽,惑星と地球の位置関係によるという見方や考え方を育てる。

2 自然観察の道具としての双眼鏡や望遠鏡を正しく使う技能を身に付けさせる。

学習のポイントと配慮事項

1 月齢3〜10のころ(月の形は三日月〜上弦),よく晴れた午後に観察させる。

2 観察する場所からどの方位に月が見えるかあらかじめ調べておく。

3 望遠鏡では視野が逆転するので,視野の中の動きと実際の動きの違いを明確にする。

月のように明るく大きい天体では双眼鏡や地上用望遠鏡の方が正立像で使いやすい。

理論的な背景

1 月の運動

月は地球を回る唯一の衛星で直径は地球の約4分の1(3500km),距離は約38万kmで約1か月で公転する。太陽との位置関係で満ち欠けがあり,その周期は約30日(29.53日)で「1か月」の由来となっている。

月の視直径は約0.5度(30分角)で,肉眼では形と海・陸の大まかな模様が見える。双眼鏡では大きなクレーターなどを確認することができる。

月は約30日で天球上を1周するので,1日に15°東に移動する。そのため南中時刻は1日で約1時間ずつ遅れる。1時間の移動量は約0.5°で視直径分ずれることになる。

2 月の満ち欠け

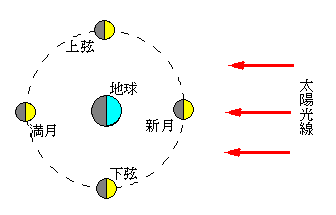

月は太陽に照らされて見えているので,地球と太陽とに対する月の位置関係で,明るく見える部分の見かけの形が変わる。これを月の満ち欠け(月の位相)といい,月齢で示す。

太陽と同じ方向で見えない月は新月(月齢0,朔ともいう),いわゆる三日月は月齢3〜4,上弦は月齢7〜8,満月は月齢15(望ともいう),下弦は月齢22〜23である。旧暦では月齢がそのまま日付であった(たとえばお盆のときは必ず満月)。

月の影の部分は肉眼で見ることができないが,新月に近いときには地球に反射した光が影の部分にもあたって,月の欠けた部分が淡く見える。この現象を地球照という。

3 月の表面

(1) 月の海と陸

月の表面で黒っぽく見ているところは「海」と呼ばれ,低地で比較的なめらかな地形をしている。

「海」の部分は玄武岩質の溶岩からできている。

月の表面で白っぽい部分は「陸」と呼ばれ,斜長岩からなる山地である。

(2) クレーター

丸いくぼみにみえるクレーターは隕石が衝突した跡である。

クレーターは陸に多く海には少ない。

新しいクレーターは飛び散ったあとが放射状の光条としてみえる。

(3) 山脈や谷

望遠鏡ではクレーターの境界などに,しわのように山脈や谷が見える。

とくに月の欠けぎわでは陰影がはっきりとしてわかりやすい。