鏡や透明な物体に当たった光の進む道すじを調べよう

「鏡や透明な物体に当たった光の進む道すじを調べよう」の実験で,生徒たちは光の反射や屈折のきまりを見いだすことができるのですが,それを日常生活の現象と結び付けることがなかなかできません。

どうすればよいでしょうか。

A

「鏡や透明な物体に当たった光の進む道すじを調べよう」の実験では,光の進む道筋を目で見ることができるので,生徒たちがきまりを見いだすのはそれほど難しくありません。

しかし,次のような問題点があるため,光源装置から出たスリット光で何を見ているのか,何のために観察,実験をしているのかが理解できず,次のレンズの学習に入った途端,「光は難しい」と生徒は感じるようになります。

(1) 問題点

○ 生徒は「光」について様々なイメージ(素朴概念)をもっている。

例:光は光源(太陽や蛍光灯など)のみにあると考えている。

→ 暗いところで光源の周りが明るくなるのは,光源そのものの輝きの影響力の違いだと思い込んでいる。光は進んでいると思っていない。

例:光は見えると思っている。

→ 雲間から差し込む太陽光をイメージして,光は見えると言う。したがって,実験で見ているスリット光の筋は,床などで反射して見えているものなのに,生徒はそれを光そのものだと思い込んでしまい,レンズによる実像,虚像の学習に入った途端,分からなくなる。

○ 目に直進してきた光の方向に物が見えるということがよく分からない。(目は光を感じる感覚器官だということがよく分かっていない。目については2年生で学習する。)したがって,屈折の学習後でも,水に入れたものさしが短く見えたり,虚像が大きく見えたりする理由が分からない。

(2) 解決策

光の学習では,(1)のような問題点を常に意識しながら指導に当たる必要があります。

具体的には,次のような指導を行うと有効です。

○ 光そのものは見えないということを認知させ,光が物に当たらないと光の進んでいる様子は見ることができないということを理解させる。

→ レーザーポインターで壁に光を当てる。すると,光源と壁の赤いポイントとの間には何も見えない。そこで,「光は見える?」と問うと,生徒は迷う。

次に,光源とポイントの間に線香の煙を入れてやると,光の筋が見える。「光が物に当たると光が進んでいることが分かるんだね。雲間から太陽の光の筋が見えるのは,空気中の水やちりに太陽の光が当たっているからなんだよ。」と説明する。

→ 生徒が使う光源装置を手に持って壁を照らし,光の筋が見えないことを確認させる。光源装置を机の上に置くと,机に光の筋が見えることを確認させる。「光の進み方を調べるためには,光そのものは見ることができないから,こうやって光を机に当てないといけないんだね。」と説明する。

○ 次のような実験を行い,目に入ってきている光の方向に物が見えるということを実感させる。

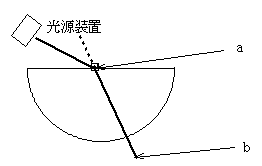

① 半円ガラスで光の屈折の様子を観察させ,光の道筋を記録させる。

② b点から進んできている光の方向をのぞかせる。

③ b点から半円ガラスを通してのぞいたときに見えた光源装置の位置に,虫ピンあるいはまち針を立てる。

④ 虫ピンあるいはまち針は,a点に立てられたことが確認でき,実際の光源装置の位置とは違うことが分かる。(図の破線方向に光源装置があるように見える。)

→ 途中で屈折していても,最終的に自分の目に直進してきた光の延長線上に物体が見えることを実感させる。

⑤ 同様にして全反射でも調べてみると,光源装置が実際の位置とはまったく違う位置に見えることが分かる。

※ ②で光の方向をのぞかせる場合,一般的には光源装置のスイッチを切りますが,生徒にとっては実感がわかないようです。光源が弱い場合は,スイッチを入れて実験しても大丈夫ですが,予備実験で確認しておく必要があります。光源が強い場合には,遮光板を利用するとよいでしょう。

○ 鏡を使った反射の実験でも,次のような実験を行って,目に入ってきている光の方向に物が見えるということを実感させる。

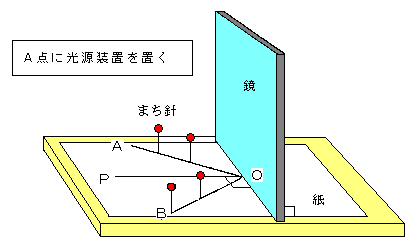

① 木の板にセロハンテープで紙を張り,その上に鏡を垂直に固定する。

② 鏡に対して垂直な直線OPと,OPに対して適当な角度をなす直線OAを引く。

③ Aの位置に光源装置を置き,スリット光を直線OAに合わせる。

④ 反射した光の道筋を紙に記録する。(直線OB)

⑤ 直線OA上,OB上に,それぞれまち針を2本立てる。

⑥ B点方向から鏡の方向へ,直線OB上のまち針が重なるようにのぞくと,4本のまち針と光源装置が一直線に並んで見える。

→ 光が途中で反射すると,鏡を挟んだ対称な位置から光が進んできたように見えることを実感させる。

光の学習では,光の性質だけでなく,その性質によって物がどのように見るかを関連付けながら学習させることがポイントです。光は身近すぎるがゆえに,生徒は誤った認識をたくさんもっています。

生徒がどう考えているかを教師及び生徒自身が把握し,その考えを生かしながら学習を進めていくことが大切です。

Q2 凸レンズによってできる像

「凸レンズによってできる像を調べよう」の実験後,実像や虚像の作図をさせるのですが,理解が深まりません。どのように指導すればよいですか。

A

作図の際,ろうそくの頂点から出る,①レンズの軸に平行でレンズの反対側の焦点を通る光,②レンズの中心を通り直進する光,③焦点を通りレンズを通過後軸に平行に進む光を使います。この3本の光のうち,2本を使えば効率的に像を作図できます。しかし,これはあくまでも効率的に作図するための方法です。

「ろうそくの頂点以外から出た光はどう進んでいるのか」,「レンズの軸に平行でない光はどう進んでいるのか」,「レンズの下部を紙で隠したら像はどうなるのか」,「レンズの直径より大きな物体の像はどうなるのか」などについて,実験したり様々な光を作図したりする活動を通して,前述した3本の光を使うことの便利さに気付かせましょう。

また,光源をろうそくではなく,左右に色の違うセロハンを張った蛍光灯などのように,実像は実物の上下左右が逆になっていることが分かるものを使うと,より理解が深まるでしょう。