音の大小や高低と物体の振動との関係を調べよう

「音の大小や高低と物体の振動との関係を調べよう」の実験で,音の高低と発音体の振動数との関係を見いださせるために,何か良い実験方法はありませんか。

A

スパイラルとじノートの針金の部分に厚紙を当てて,高い音や低い音を出す実験が一般的ですが,発音体の振動数を実感しにくい面があります。また,モノコードやギターの弦の振動を観察しても,振動数の違いはよく分かりませんし,オシロスコープによる波形の観察は,発音体の振動を見ているわけではありません。

そこで,モノコードやギターで,弦の張力や弦の長さで音の高低が変わることを確認させた後,ゴム管や太めのゴムの張力や長さを変えてはじかせ,振動の様子を観察させるとよいでしょう。ただし,この方法は,ゴムの張力を強くしたり長さを短くしたりすると,振動数が多くなるだけでなく振動の減衰が速くなるというのが難点です。教師による補足説明が必要です。

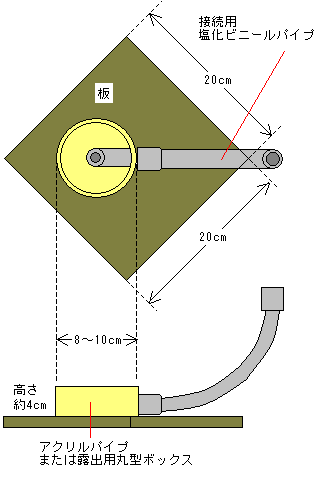

また,下図のような装置を使う方法もあります。

(1) 準備

露出用丸形ボックス(電気工事用),塩化ビニルパイプジョイント(水道工事用), 木板,家庭用ラップ,家庭用洗剤,輪ゴム

(2) 作り方

① 電気工事用の露出用丸形ボックスの内側に水道工事用の塩化ビニルパイプジョイントを取り付ける。

② 露出用丸形ボックスの外側に専用のパイプを取り付ける。

③ 台所用ラップをピンと張り,輪ゴムで固定する。

④ 台所用ラップの上に,台所用洗剤を数滴たらし,よくのばした後,水を張る。

※ 電気工事用の露出用丸形ボックスは,水道工事用の塩化ビニルパイプのジョイントを代用することも可能です。その際,専用のパイプの代用としては園芸用のゴムホースを30cm程度に切ったもので十分です。この作り方であれば,材料費は150円程度で済ませることができます。

(3) 実験方法

パイプに向かって高い音や低い音を出して,ラップ上の水にできる波の大きさと音の高低の関係を考える。