身近な自然環境調査を行うことになっていますが,マツの気孔や水生生物を使った調査以外に,有効な環境調査方法はありませんか。

A

水質調査活動は,環境と自分の生活とのかかわりを認識させるのに有効です。

様々な場所の水質を調べさせ,水が汚れていたらなぜ汚れているのか,水がきれいだったらなぜきれいなのかを考えさせることが大切です。調査項目としては,におい,色,透視度,pH,COD,亜硝酸性窒素,硝酸性窒素,リン酸性リン,電気伝導度などがあります。特殊な器具を必要とする調査項目もありますが,市販のパックテストを使って簡便に調べられるものがほとんどです。最近になって,あらかじめ教師が試薬を調製していれば,安価で調査できるパックテストも販売されているので,利用してもよいでしょう。

CODを測定する試薬は,自作できるので,次に作り方を示します。

このセライトを使った方法は,佐賀大学文化教育学部教授の黒河伸二先生(理科教育)の研究室で開発されたものです。

(作り方)

① セライト5.0gと水酸化ナトリウム8.0gを乳鉢に入れ,水酸化ナトリウムの粒が完全になくなるまでよくすりつぶす。

② 別の乳鉢に,セライト5.0gと過マンガン酸カリウム0.47gを加えて均一になるまでよくすりつぶす。

③ 袋に残っているセライト490gに①と②を加え,袋をよく振って均一になるように混ぜる。

(使い方)

① 作った試薬を1gフイルムケースに入れる。

② 調査する水をフィルムケース2分の1程度まで入れ,よく撹拌する。

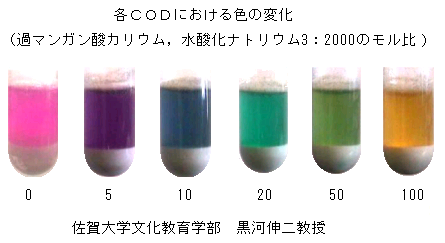

③ 5分後の色を色見本と比較してCOD値を決定する。

※ 過マンガン酸カリウムは有機物を酸化する。その際に,5価の過マンガン酸イオンから2価のマンガンイオンになるまでに色が変わる。よって,色の変化で有機物の量を調べることができる。

セライトは,石の主成分である二酸化ケイ素の粉末であり,水を入れないと過マンガン酸カリウムが反応しないようにするために使う。