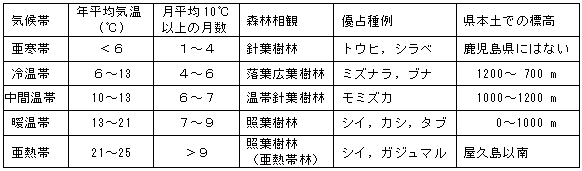

標高が100m上がるごとに平均気温は0.55℃下がるといわれている。県内で一番標高の高い屋久島宮之浦岳(1935m)山頂では海岸部より10℃低くなる。

屋久島の低地は年平均気温は21℃,山頂付近は10℃と考えられ,屋久島には亜熱帯から冷温帯までの,そこには自然林であれば照葉樹林から落葉広葉樹林が形成されることになるが,高地ではブナ林ミズナラ林とも形成されず(大隅海峡があり,ブナ,ミズナラ等ドングリ状になる種子は渡ってくることができず,地史的な理由で,風衝低木林が発達している。)

屋久島も含め鹿児島県内はほとんど照葉樹林帯に位置し,自然林であれば照葉樹林となっている。

(1) 照葉樹とは

(2) 照葉樹林とは

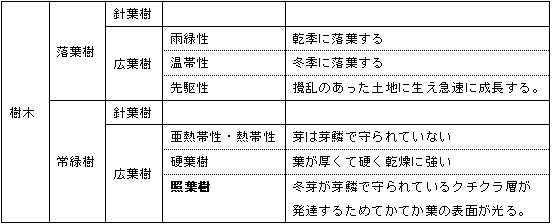

葉のクチクラ層が発達するため,表面がてかてか光る照葉樹が主構成種となる森林。シイやカシなどのドングリを作るブナ科植物やタブノキ,

バリバリノキ, ヤブニッケイなどのクスノキ科の植物をはじめとする常緑広葉樹が,高木層を優占することが多い。低木層や亜高木層にはヤブツバキが生えることが多く,植生学の分野ではヤブツバキクラスに分類される。

ヤブツバキが生える環境にできる常緑広葉樹林という表現もできる。ヤブツバキのほかシキミやサカキ,ハイノキ,ヒサカキなどの常緑広葉樹が優占する。葉のクチクラ層が発達し厚いため森の中はすこぶる暗く,湿っている。

温暖で湿潤な大陸の東側の地域にこの森林は作られることが多い。日本は分布の中心で,東北地方の低地部以南の日本各地や韓国,

中国などの東アジア,チベット付近まで分布する。上記と同様な条件の同様なアメリカの東海岸にも分布する。

(3) 日本に生えるドングリをつくるブナ科植物と分布

(4) 鹿児島県の自然林の垂直平分布

・ アラカシ群落は急崖地や河川の沖積地

・ イチイガシ群落は内陸の丘陵地沢部,沖積地

・ コジイ群落は内陸の丘陵地尾根部

・ マテバシイ群落はやや乾燥した低地から山地八重山の山頂付近

・ タブノキ群落は沿海地溶岩流出後2〜400年の火山土壌堆

・ 積の多い鞍部,低地部,山脚部

・ シイ群落は表土の薄い尾根部

・ アカガシ群落は照葉樹林帯の上限部

(5) 照葉樹はどうやってひろがるか5

ア 重力分散の効果

どう転がるか ドングリコロコロ 分播速度は著しく遅い

イ 動物分散

(ア) ネズミ,リス,カラス,カケスの物忘れ分散貯蔵,運搬法

ドングリのほとんど。分播速度は著しく遅い。

(イ) 鳥などの被食分散外果皮の被食

タブノキ,ホソバタブ,クロキ,ヤブニッケイなど分播速度は速い。

(6) 訪花昆虫

香りは出すが風媒花? 香椎

(7) 照葉の森に頼る生き物たち

(8) ドングリの形

(9) ドングリの恵み

ア 主食,貯蔵食であった

生食 スダジイ, マテバシイ

あく抜き クヌギ, コナラ,

イ 住を支えた

建築材として古い民家

ウ 道具をつくった

鎌・鍬の柄,家具,木刀,線路の枕木,チップ材

エ 燃料−森の恵み−里山

薪,木炭,キノコ コナラ・マテバシイ林,萌芽林

柴つけ マテバシイ林