1分野上 実験3 音の大小や高低と物体の振動との関係を調べよう。

2 観察,実験のねらい

音の大小や高低は,発音体の振動の振幅と振動数に関係することをとらえさせる。

3 観察,実験の実際

① モノコードやギターなどの弦を1本はじいて大きい音や小さい音,高い音や低い音を出し,弦の振動の様子を観察する。

② スパイラルとじノートの針金の部分に厚紙を当てて動かし,高い音や低い音を出してみる。

③ オシロスコープやコンピュータを使って,大きい音や小さい音,高い音や低い音の振動波形を観察する。

4 問題点

(1) 弦の振動は観察しにくい。また,スパイラルとじノートを使った実験では,発音体の振動の様子と関連付けにくい。

(2) オシロスコープやコンピュータでの波形の観察は,発音体の振動の様子を見ているわけではないので,理解が深まりにくい。また,オシロスコープやコンピュータソフトがない学校もある。

そこで,発音体の振動を視覚的に明確にとらえられる観察,実験方法を開発する必要がある。

5 観察,実験のポイント,新たに開発した教材教具

(1) 観察,実験のポイント

ア 発音体におんさを用い,正弦波が観察できるようにする。

イ おんさの振動を,鏡とレーザー光を使って可視化する。

ウ 波の頂点がずれて観察できるように,一定周期で回転する四面鏡を用いる。

(2) 新たに開発した教材教具

ア 材料

発泡ポリスチレン(35㎜×35㎜×60㎜),ストロー

鉄又は真ちゅうの棒(220㎜,ストローより少し細いもの)

アクリルミラー4枚(発泡ポリスチレンの大きさに合わせたもの)

アクリルミラー1枚(おんさの幅に合わせたもの)

アルミニウム板2枚(70㎜×100㎜,30㎜×70㎜)

ベニヤ板(100㎜×250㎜)

モーター,滑車,輪ゴム,おんさ,ネジ類

イ 作り方

① 発泡ポリスチレンを直方体に切る。

② 発泡ポリスチレンの4面にはるアクリルミラーを,アクリルカッターで切る。

③ ①の発泡ポリスチレンに,②のアクリルミラーを両面テープで張り付ける。

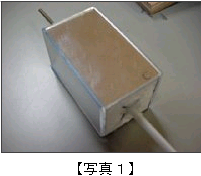

④ ③でできたものの中心にストローを通し,そのストローに鉄や真ちゅうの棒を通す。回転軸となるため,棒が中心を通るように注意する。また,ストローは高さを固定するためのものなので,ホットボンドで固定し高さを決める。写真1は④終了後の写真である。

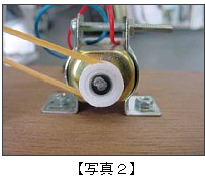

⑤ 板にモーターを少し浮かせるように取り付ける。横に滑車を取り付けるので滑車が板に当たらないように取り付ける。(写真2)

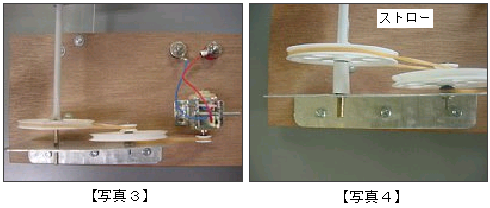

⑥ 滑車を取り付ける。滑車は写真3のように組み合わせて取り付ける。写真4のように,鏡の棒の滑車下にストローの小さく切ったものを入れて高さを調節する。

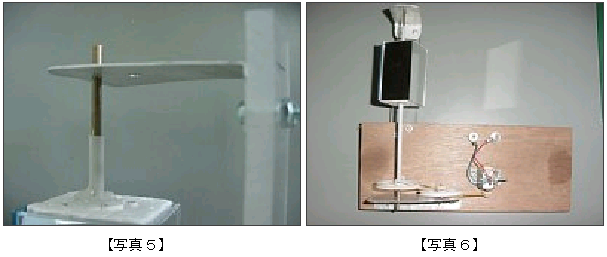

⑦ 写真5のように,④の鏡を動かないように上下を固定する。このとき,棒を通すためアルミニウム板に穴をあけるが,穴は大きすぎてはいけない。棒の大きさに合わせた大きさの穴にする。

⑧ うまく回転するか確かめる。写真6は完成したものである。

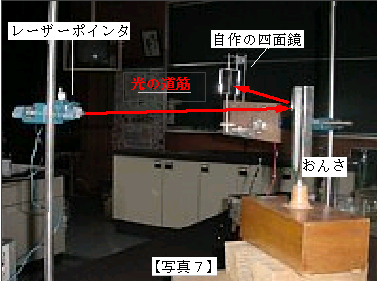

ウ 観察,実験の方法(写真7)

① おんさに小さいアクリルミラーを両面テープで張り付ける。

② おんさの鏡にレーザーポインタの光を当て,はね返った光が自作した四面鏡に当たるようにする。

③ 自作した四面鏡に当たってはね返った光がスクリーンに映るように調整する。

④ モーターに電源装置を接続して電圧をかけ,四面鏡を一定速度で回転させる。おんさをたたいて音を出すと,スクリーンに正弦波が観察される。

※ 目にレーザーの光が入らないように,生徒のいる方向には厚紙などで作った壁を置く。

(宇検村立名柄中学校 玉城 智代)