1分野上 実験1 直列回路と並列回路に流れる電流を調べよう

実験2 直列回路と並列回路に加わる電圧を調べよう

実験3 電圧と電流との関係を調べよう

2 観察,実験のねらい

(1) 回路をつくり,回路の電流や電圧を測定する実験を行い,各点を流れる電流や回路の各部に加わる電圧についての規則性を見いださせる。

(2) 金属線に加わる電圧と電流を測定する実験を行い,電圧と電流の関係を見いださせるとともに金属線には電気抵抗があることを見いださせる。

3 観察,実験の実際

(実験1)直列回路と並列回路を作り,それぞれの回路で,各点を流れる電流の強さを測定する。

(実験2)直列回路と並列回路を作り,それぞれの回路で,電熱線の両端に加わる電圧を測定する。

(実験3)2種類の電熱線に加わる電圧と電流の強さを測定し,電圧と電流との関係を調べるとともに,金属の種類によって電圧と電流の関係は違うのか調べる。

4 問題点

(1) 回路をつくるのが難しく,単位時間内にまとめまで終わらせることができない。

(2) ミノムシクリップ同士をつないで回路をつくると,接触抵抗が実験結果に影響を与え,良い結果が得られない。

5 観察,実験のポイント,新しく開発した教材教具

(1) 観察,実験のポイント

ア 乾電池や抵抗などの部品を1枚のプレートの上に配置し,固定できるようにして,回路の構成を視覚的に分かりやすく把握できるようにする。

イ ターミナルにステンレスねじを使い,ミノムシクリップを確実に留められるようにする。

ウ 接触抵抗を発生させないように,ミノムシクリップ付きリード線は,ミノムシクリップとリード線の接続部分をしっかりとハンダ付けする。

エ 電熱線は同じ規格のものであっても,製品によって抵抗値にばらつきがあるため,生徒が明確なきまりを見付けられない場合がある。そこで,抵抗器にはセメント抵抗を使用する。

(2) 新しく開発した教材教具

ア 回路盤の製作

写真のように,市販されている穴の開いたベニヤ板に,乾電池や豆電球,抵抗器が固定して配置できるようにした回路盤を製作した。乾電池ホルダーや豆電球ホルダー,抵抗器は,両面テープや接着剤で固定する。

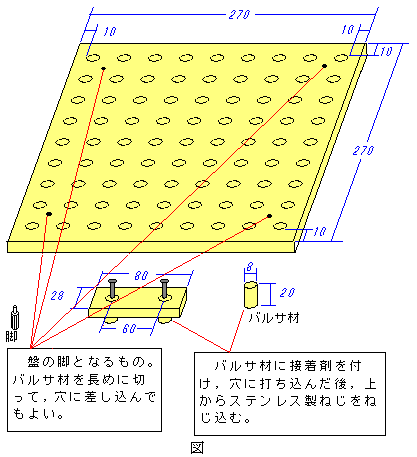

各部品の細かな寸法は,次の図のとおりである。

この回路盤を使うことによって,電源や負荷の位置が固定され,「どことどこを導線でつなげばよいのか」,「どの位置に電流計や電圧計をつなげばよいのか」が分かりやすくなった。また,多くの導線や実験器具で実験台の上が乱雑になりがちであったこの実験も,回路盤を使うことによって整然と器具等を配置できるようになった。これらにより,生徒が回路を作る時間を短縮することができた。

イ 接触抵抗の軽減

この実験で,ミノムシクリップ付きリード線を替えると,電流や電圧の値が変わることがある。それは,ミノムシクリップとリード線との接続部分で生じている接触抵抗が原因である。市販のミノムシクリップ付きリード線の中には,リード線をミノムシクリップのつめの部分で圧着しているだけのものがあり,使用している間に接触不良を起こしている場合がある。

ミノムシクリップとリード線の接続部分は,しっかりとハンダ付けしておいた方がよい。また,長期間の使用でリード線が外れかかったり,ミノムシクリップがさびたりして,正確な測定値が得られない場合があるので,定期的に点検しておく必要がある。

ウ セメント抵抗の使用

抵抗器は,製品による抵抗値のばらつきの少ない,セメント抵抗を使用した。

この単元で一般に使用する抵抗器は,豆電球と電熱線である。セメント抵抗を使用する場合は,「豆電球,電熱線,セメント抵抗のいずれも電流を流しにくくする働きがある」ということを理解させておく必要がある。そのために,あらかじめ次のような指導を行う。

① 2種類の豆電球に同じ電圧を加えて,流れる電流の強さが違うことを確認する。

② 豆電球のフィラメントをルーペで拡大して観察し,電熱線がフィラメントと同じようなつくりになっていることを確認する。

③ 2種類の電熱線に同じ電圧を加えて,流れる電流の強さが違うことを確認する。

④ 2種類のセメント抵抗に同じ電圧を加えると,流れる電流の強さが違うことから,セメント抵抗が電熱線と同じ働きをしていることを確認する。

このような指導を効率よくするためには,電圧と電流の関係を調べ,オームの法則を導く実験を先に扱った方がよいのではないかと考える。

(吉田町立吉田南中学校 篠田 哲秀)