1分野上 実験6 磁界の中に置いたコイルに電流を流してみよう

実験7 コイルに磁石を出し入れして電流が流れるか調べよう

2 観察,実験のねらい

(実験6)電流を流したコイルが磁界の中で力を受け,受ける力の強さと向きは,電流や磁界の強さと向き及びコイルの巻数に関係することを見いださせる。

(実験7)磁石又はコイルを動かすと誘導電流が流れ,その強さは磁界の変化の速さや磁石の強さ,コイルの巻数に関係することを見いださせる。

3 観察,実験の実際

(1) 実験6

① コイルの一部をU字形磁石の磁界の中につるして,電流を流す。

② 電流の強さを変えて,①と同じ操作を行う。

③ 電流の向きや磁石の極の位置を変えて,①と同じ操作を行う。

(2) 実験7

① 検流計にコイルをつなぎ,コイルに棒磁石を出し入れする。

② 棒磁石を動かす速さを変えてみる。

③ 棒磁石の極を変えて,①,②の操作を行う。

④ コイルの数を増やして,①,②,③の操作を行う。

4 問題点

実験6,実験7のいずれも,明確なきまりを見いだすことのできる実験である。日常生活との関連においては,モーターや発電機が取り上げられているが,次のような問題点が挙げられる。

(1) 簡単にできるクリップモーターを製作させるが,回転軸の調整が難しく,うまく回らない場合がある。コイルの巻数を増やしても,コイルの重さで回転数が上がらないため,実験6で見いだしたきまりを実感できない。

(2) 電磁誘導の活用例として,自転車の発電機が紹介される場合が多い。しかし,近年,自転車の発電機は前輪のハブに内蔵されており,生徒にとって身近なものではなくなってきている。

5 観察,実験のポイント,改善した観察,実験

(1) 観察,実験のポイント

ア 回転軸の調整などが不要で,電流や磁界の強さ,コイルの巻数を自由に変えられ,生徒にとって身近なスピーカーの製作を,モーターの製作に付加する。

イ 製作したスピーカーをマイクに転用し,電磁誘導が身近に利用されていることを実感させる。

(2) 改善した観察,実験

ア 材料

ホルマル線(エナメル線),紙コップ又はアルミニウム皿,丸形磁石,両面テープ,セロハンテープ,紙やすり,イヤホン端子

イ 作り方

① ホルマル線を円形に巻き,コイルを作る。(実験6で使用したコイルを円形に成形し直してもよい。)

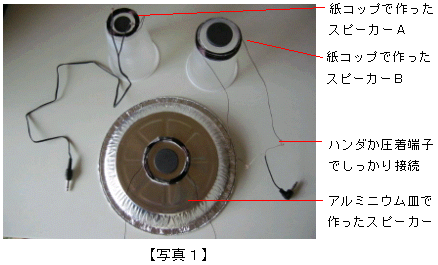

② ①のコイルを,両面テープとセロハンテープで紙コップの底に張り付け,固定する。(写真1:紙コップで作ったスピーカーA)

※ ①のコイルをアルミニウム皿の底に張り付けてもよい。(写真1:アルミニウム皿で作ったスピーカー)

※ 紙コップの底に近い側面にホルマル線を巻いてもよい(写真1:紙コップで作ったスピーカーB)。紙コップの底に近い側面に両面テープを張り,両面テープの幅の分だけホルマル線を巻く。巻いたホルマル線の上に更に両面テープを張り,同様にホルマル線を巻く。この作業を何度か繰り返してコイルを作る。

③ ホルマル線の皮膜を紙やすりではぎ取り,イヤホン端子の線と接続する。接続した線が離れないように,つないだ部分をハンダや圧着端子を利用してしっかり接続する。

④ コイルの中心付近に丸形磁石を両面テープで張り付ける。

ウ 観察,実験の方法

① イヤホン端子をラジオやテレビの音声出力端子につなぎ,ボリュームを上げていくと音声が聞こえてくる。(写真2)

② コイルの巻数を変えたり,磁石の種類(フェライト磁石,アルニコ磁石,ネオジウム磁石など)を変えたりして,音の大きさがどのように変化するか調べる。

③ イヤホン端子をアンプの音声入力端子につなぎ変え,コップの口の方から声を出して,製作した物がマイクになっていることを確認する。

※ 音の大きさは,アンプのワット数に関係するので,写真2のような小さな出力の装置では,小さな音しか出ない。

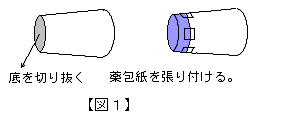

※ 図1のように,コイルや磁石の振動部分を変えて実験してもよい。

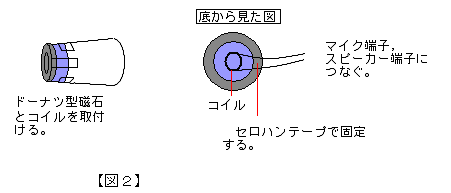

※ 図2のようなドーナツ形磁石は,磁力が強いので,コイルの巻数や振動部分の違いと音の大きさの違いが分かりやすい。

(南種子町立南種子中学校 鎌田 健司)