1分野下 実験2 水に電流を流して,出てくる物質を調べよう

2 観察,実験のねらい

水に電流を流したときの変化を観察し,生成した物質の性質を調べることを通して,水が水素と酸素の化合物であることを推定させる。

3 観察,実験の実際

① H形ガラス管に付いているゴム管をピンチコックで閉じる。

② H形ガラス管の中に水酸化ナトリウム水溶液を入れて,ゴム栓をする。

③ H形ガラス管に付いているゴム管のピンチコックを外してからゴム栓を押し込み,二つの電極と電源装置をつないで,電流を流す。

④ 気体が集まったら電流を流すのをやめ,ゴム管をピンチコックで閉じる。

⑤ 集まった気体の性質を調べる。

4 問題点

(1) H形ガラス管は容積が大きいので,6V程度の電圧では気体を集めるのに時間がかかる。また,電圧を上げると泡が発生し,気体の体積比を確認しにくくなる。

(2) ゴム管をピンチコックで閉じるのを忘れ,気体の性質を調べるためにゴム栓を外した瞬間に,水酸化ナトリウム水溶液が全部流れ出てしまうという失敗が多い。

(3) 上述したような問題点を除けば,簡単な操作で意図する結果の出る実験なので,できるだけ個別化を図りたいが,H形ガラス管や電源装置の数が足りない。

5 観察,実験のポイント,新たに開発した教材教具

(1) 観察,実験のポイント

ア 実験の個別化を図るため,電源装置の代わりに乾電池を用いる。

イ 実験の個別化を図るため,簡易電気分解装置を自作する。

(2) 新たに開発した教材教具

ア 乾電池による電気分解

電源装置を生徒数分確保することは難しい。そこで,乾電池を使っても時間をかけずに気体を捕集できるか確かめた。乾電池は9Vのものを,電気分解装置は発生した気体の体積をほぼ

正確に測定できる市販のものを利用した(写真1)。

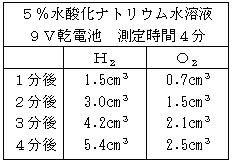

実験結果を下の表に示す。

電源装置を用いた場合よりも気体の発生量は少ないが,短時間で気体の体積比を確認でき,電源装置の代わりに乾電池を用いることは可能である。電源装置を用いた場合よりも気体の発生量が少なくなるのは,乾電池の内部抵抗の影響であると考えられる。

(電源装置9V→流れた電流0.49A,9V乾電池→流れた電流0.25A)

イ 自作簡易電気分解装置の製作

乾電池の使用が可能であることが分かったので,生徒が個別に実験ができるような簡易電気分解装置を自作した。

(ア) 材料

プラスチック製密封容器,3㎝程度のステンレスネジ2個,ボルト2個,ワッシャ4個,黒の導線1本,赤の導線1本,ミノムシクリップ2個,ゴム栓2個,試験管2本

(イ) 作り方

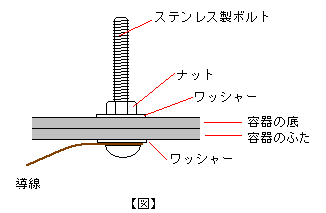

① プラスチック製密封容器の底とふたにそれぞれ2か所,くぎで穴を開ける。

② プラスチック製密封容器の底とふたを重ね,ステンレスネジを穴に通して,図のように導線などを固定する。

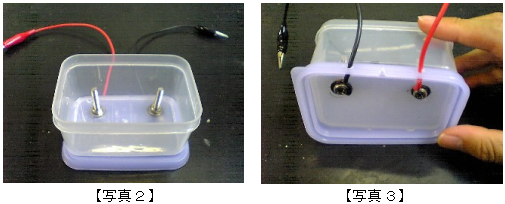

2か所の穴に導線などを固定したものが,写真2と写真3である。

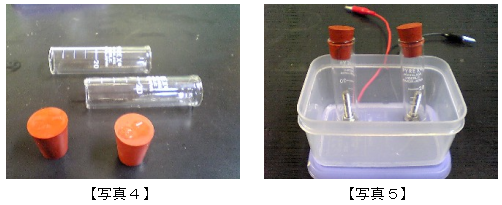

③ 全体の長さが6㎝程度になるよう,試験管の底の方を岩石カッターで切り落とす(写真4)。切断面はやすりで丸める。

④ 試験管にゴム栓を付け,ステンレスネジの部分に立てる。(写真5)

ウ 観察,実験の方法

① 写真2の状態の容器に,水酸化ナトリウム水溶液を八分目まで入れる。

② ゴム栓を付けた試験管を容器の底に沈め,試験管内を水酸化ナトリウム水溶液で満たす。

③ 中に空気が入らないように気を付けながら,試験管をステンレスネジの部分に立てる。

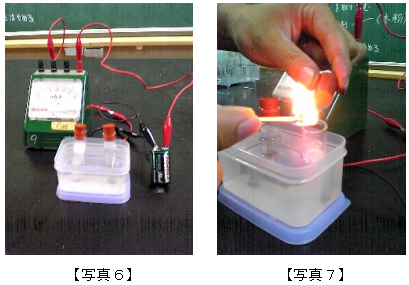

④ 導線を9Vの乾電池につなぎ,電気分解を行う。(写真6)

⑤ 気体がある程度捕集できたら,乾電池から導線を外し,集まった気体の体積比を調べる。

⑥ 気体の性質を調べる。(写真7)

※ 自作した簡易電解装置を用いて実験を行ったが,そこで気付いた点を挙げる。

○ 発生した気体の体積比及び性質を確実に調べることができた。

○ ネジ穴部分から,少量の水酸化ナトリウム水溶液が漏れ出していた。ホットボンドなどで小さな穴をふさぐ必要がある。

○ ガラスの試験管を切断するために,岩石カッターという特殊な装置を使わなければならなかった。ガラスの試験管の代わりに,加工しやすいアクリルパイプを使い,体積比が分かりやすいように目盛りを書いておくとよいのではないかと考える。

○ 装置全体が小さいため,気体の性質を確かめる際,操作しにくかった。装置をもう少し大きくする必要がある。

(姶良町立重富中学校 南木 純一)