2分野上 観察2 葉のつくりを調べよう-気孔の観察-

2 観察,実験のねらい

気孔が水蒸気や二酸化炭素,酸素の出入り口であることを理解させる。

3 観察,実験の実際

① ツユクサの葉の表側にカッターナイフで軽く切れ目を入れ,裏側の表皮を残すように表側をはぎとる。

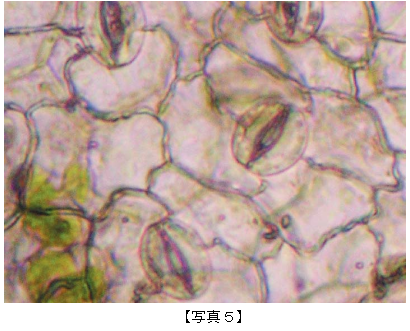

② 裏側の表皮を切り取り,プレパラートにして顕微鏡で観察する。

4 問題点

ツユクサ以外の植物の葉(特に双子葉類の葉)では,裏側の表皮がはがしにくい。

5 観察,実験のポイント,新たに開発した教材教具

(1) 観察,実験のポイント

ア 透明な接着剤やマニキュアなどを使ったスンプ法を改善し,葉緑体も観察できるようにする。

イ 双子葉類の葉などのように,裏側の表皮がはがれにくいものでも気孔の観察ができるようにする。

(2) 新たに開発した教材教具

① 葉の水分をしっかりふき取る。

② 葉の幅よりも長いセロハンテープを葉の裏側にしっかりと張り付ける。

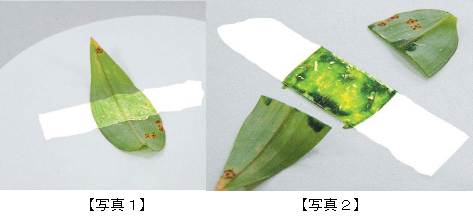

③ 葉の両側からはみ出したセロハンテープを使って,葉をろ紙に張り付ける。(写真1)

④ テープの上から固い物(木づちなど)で葉を強くたたく。ろ紙に緑色の色素が出てくるまでたたき続ける。余分な部分は切り取る。(写真2)

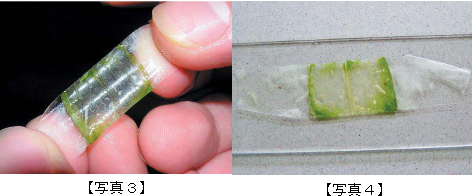

⑤ テープをろ紙からはがし,弱い流水やペトリ皿にためた水などで,余分な色素を洗い流す。(写真3)

⑥ ぬれたセロハンテープごとスライドガラスに張り付け,ろ紙で軽く押さえながら余分な水分を取り去る。(写真4)

⑦ 顕微鏡で観察する。(写真5)

光源付き顕微鏡では,テープの水分のため像が曇ることがあるので,⑥の操作で,できるだけ水分を取り除いておくことが大切である。

※ 葉に厚みのあるツバキなどは,この方法でもうまく気孔を観察できない。また,オリヅルランなど,植物によっては表皮組織が壊れてしまう場合がある。

(大口市立大口南中学校 渡邉 剛)