2分野上 実験1 光合成と葉緑体について調べよう

2 観察,実験のねらい

光合成が主として葉肉の細胞中にある葉緑体で行われ,光をエネルギー源としてデンプンを合成していることを理解させる。

3 観察,実験の実際

① 日光によく当てた葉と当てなかった葉を用意し,それぞれの葉を顕微鏡で観察する。(葉緑体の確認)

② それぞれの葉を取って熱湯に浸した後,温めたエタノールの中に入れて,葉の緑色を抜く。

③ 緑色を抜いた葉を水洗いし,ヨウ素液を加えて顕微鏡で観察する。(日光によく当てた葉と当てなかった葉の比較)

4 問題点

○ 明確なヨウ素デンプン反応が見られない。

5 観察,実験のポイント

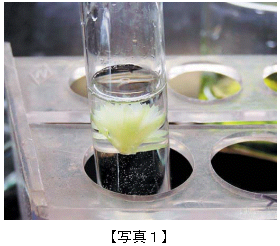

(1) オオカナダモの葉の選び方

この実験では,できるだけ若い個体を選び,茎の先端の若い葉を用いることが大切である。写真1のように,茎の先端部を切り取って,温めたエタノールで脱色する。

(2) 光の当て方と水温管理

葉の選び方だけでなく,オオカナダモへの光の当て方と水温管理も大切である。ポイントは,次の3点である。

ア 直射日光に1時間以上当てる。

直射日光下では,20分程度で発生した酸素の気泡がたくさん見られるようになる。しかし,葉緑体でのヨウ素デンプン反応を明確に見るためには,直射日光に1時間以上当てる必要がある。

太陽の放射熱によって水温が上昇しやすい時期は,多めの水にオオカナダモを入れ,途中で水を入れ替えたり,水を循環させたりして水温が25~30℃ぐらいになるようにする。水温が30℃を超えると,光合成量は極端に少なくなる。

イ 蛍光灯やOHPのライトで,半日以上光を当てる。

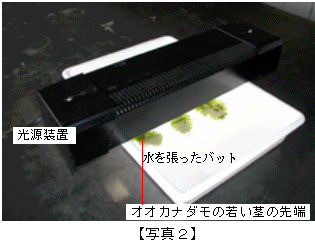

1時間目や6時間目の授業,あるいは曇天や雨天の場合は,ヨウ素デンプン反応がうまく出ない場合がある。このような場合には,蛍光灯やOHPのライトの光を当て,光合成を促進させる必要がある。

直射日光に比べ,蛍光灯やOHPのライトの光はかなり弱いので,オオカナダモにできるだけ光源を近付け,長時間光を当てなければならない。明確なヨウ素デンプン反応を見るためには,少なくとも半日以上光を当てる必要がある。

写真2のように,オオカナダモの若い茎の先端を切り取ったものに光を当ててもよい。

どの方法も,できるだけ長時間光を当てる必要があるので,この実験を行う時期は,昼夜を問わず光を当てておく方が望ましい。また,光合成量は水温によってもかなり違うので,直射日光に当てる場合と同様に,温度管理に気を付ける。

ウ 対照実験用オオカナダモは,できるだけ長時間,しっかり遮光しておく。

対照実験に用いるオオカナダモを用意するときは,アルミニウムはくなどで水槽を覆い,できるだけ長時間遮光しておく必要がある。遮光前に合成したデンプンを,消費させるためである。

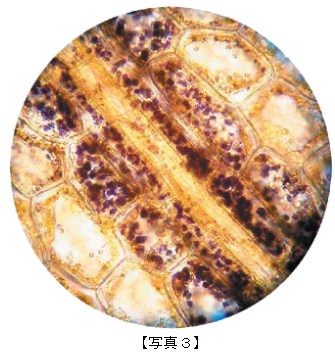

(3) ヨウ素液の濃さ

市販のヨウ素液(1/10N)をそのまま使用すると,細胞全体が褐色に染まり,ヨウ素デンプン反応による青紫色が判別しにくくなる。市販のヨウ素液を3~4倍に薄めて使うと,葉脈周辺からヨウ素デンプン反応が次第に広がっていき,写真3のようなめいりょうな像を見ることができる。

(大口市立大口南中学校 渡邉 剛)