2分野上 トライ 波の伝わり方を調べよう

2 観察,実験のねらい

初期微動をP波が伝え,主要動をS波が伝えることを理解させるとともに,縦波であるP波と横波であるS波の速さの違いや,それらの波による,地面の揺れ方の違いを確認させる。

3 観察,実験の実際

① 大きなばねの一方の端を固定し,もう一方の端をもって引っ張る。

② ばねの端をはじいて,波の伝わり方を見る。

③ ばねを前後に揺らしたときと,横に揺らしたときの波の伝わり方や速さを比べる。

4 問題点

2分野の地学分野,中でも地震の内容は,実際の現象のスケールが大きすぎて教室で再現することが難しい。従来のばねを使った縦波と横波の実験でも,二つの波の速さの違いや地面の揺れ方の違いが十分に表現できないため,生徒の理解が深まらない。

そこで,地震波の伝わり方を明確に確認できるようなモデル実験器を開発する必要がある。

5 観察,実験のポイント,新しく開発した教材教具

(1) 観察,実験のポイント

ア 平たいゴムを伝わる縦波でP波を,平たいゴムに付けた発泡ポリスチレン板のねじれの伝わる様子でS波を表す簡易地震波モデル実験器を製作する。これによって,縦波と横波の速さの違いを強調して表現できる。

イ 簡易地震波モデル実験器の地表に相当する面にマッチ箱を立て,地表の揺れの様子が分かるようにする。

ウ 簡易地震計とパソコンを使って,簡易地震波モデル実験器の地表に相当する面の揺れを記録する。

(2) 新しく開発した教材教具

ア 開発の方針

○ 縦波,横波の2種類の波の伝わる様子がはっきりと確認できるようにする。

○ 縦波と横波の速さの違いがはっきりと確認できるようにする。

○ 縦波と横波による,地表の揺れ方の違いがはっきりと確認できるようにする。

○ 地震計の記録を再現できるようにする。

イ 簡易地震波モデル実験器(写真1)の作り方

① 厚さ1.5㎝程度の発泡ポリスチレンを3~4㎝四方の板状に切る。

② それを一列に並べ,中心に平たいゴムを通す。

③ 一番上の面に少し広めの厚紙を張り付ける。

④ ゴムを伸ばした状態で支柱に取り付ける。

⑤ 厚紙の上に小さな箱などを置く。

ウ 観察,実験の方法

① 地震波の伝わる様子の観察

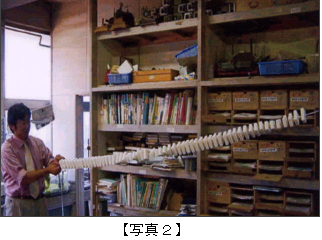

写真2のように,ゴムを適当な長さに引っ張り,端の発泡ポリスチレン板をはじくと,縦波(疎密波)が先に伝わり,後から横波である発泡ポリスチレン板のねじれが伝わっていく様子がはっきりと確認できる。

写真3のように,端の発泡ポリスチレン板をやや斜めにはじくときれいな波ができる。

② 地震波の伝わり方と地面の揺れ方の観察

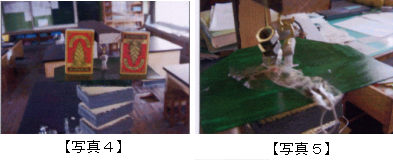

写真1の装置を用いる。一番下の発泡ポリスチレン板をはじくと,縦波,横波の順で波が下から上へと伝わる。最上部の建物に相当する箱(写真4)を観察すると,地震による,建物の揺れの様子を観察できる。

③ 簡易地震計による地面の揺れの記録

写真5のような,イヤホンと強い磁石で簡単な震度計を製作した。これは,最上部の発泡ポリスチレン板が揺れ,イヤホンのコイルと磁石が近づいたり離れたりすることによって,電磁誘導が起こる現象を利用したものである。揺れの大きさは,電磁誘導による電圧変化で表されることになる。

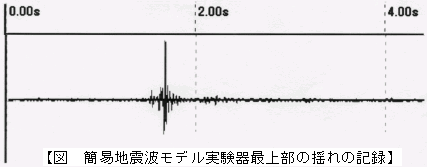

イヤホンの端子をパソコンのライン入力端子につなぎ,フリーソフトを使って電圧変化を波形として表した(図)。距離をしっかりと測っておけば縦波と横波の速さを求めることもできる。

④ 地震波の到達時間の違い

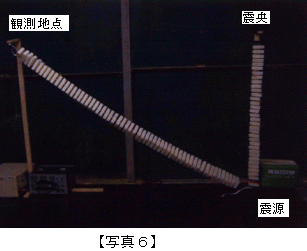

写真6のように,モデル実験器を設置する。震源の部分を同時にはじいて地震波を発生させると,震源距離の違いによる,地震波の到達時間の違いがよく分かる。

(宮之城町立宮之城中学校 堀田 和光)