2分野下 観察3 花粉管がのびるようすを観察しよう

2 観察,実験のねらい

ムラサキツユクサやホウセンカを用いて,花粉管の発芽と伸長の様子を観察し,植物の受精の仕組みを理解する。

3 観察,実験の実際

① 寒天溶液をスライドガラスに1~2滴滴下し,冷やして固める。

② 固まった寒天の上に花粉を散布し,カバーガラスを掛ける。

③ 5分ごとに,顕微鏡(100倍)で観察する。花粉管が伸びないときは,水を入れたペトリ皿を用いた湿室の中にしばらく置いてから,観察する。

4 問題点

(1) 教科書には,観察の材料としてムラサキツユクサやホウセンカが挙げられている。ムラサキツユクサは,花粉管の伸長に時間がかかり,単位時間内に観察させるのが難しい。ホウセンカの花粉管の伸長は速く,観察材料として大変適しているが,開花時期が遅く,学習時期に間に合わない。

(2) 寒天培地を作る作業から行わせると,時間がかかる。

5 観察,実験のポイント,改善した観察,実験

(1) 観察,実験のポイント

寒天培地を使用せず,砂糖水のみで花粉管が伸び,かつ授業時間内で花粉管の伸長が明確に確認できるようにする。

(2) 改善した観察,実験

ア 砂糖水のみを使った花粉管観察の方法

① 精製水に砂糖を溶かし,砂糖水を作る。(水道水を使用すると,花粉管は発芽しない。)

② 砂糖水をスライドガラスに1~2滴滴下する。

③ 花びらを開き,おしべのやくをスライドガラス上の砂糖水に押しつけるようにして,花粉を取る。

④ スライドガラスを掛け,余分な水分をろ紙で吸い取ってから,顕微鏡(100倍)で観察する

イ 砂糖水の濃度

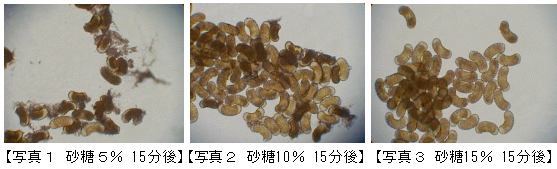

寒天培地を作る際の砂糖水の濃度は,5~10%である。砂糖水のみで花粉管を発芽させるには,砂糖水の濃度は何%程度がよいのか,ツユクサの花粉を使って調べた。

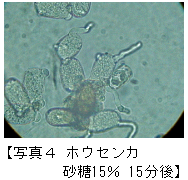

写真1~3は,プレパラートを作ってから15分後のものである。この方法では,ツユクサの花粉管の伸長は見られなかったが,5%,10%の砂糖水では花粉が破裂しているもの(原形質吐出)が見られた。そこで,15%の砂糖水でホウセンカの花粉管の伸長を調べたところ,写真4のように花粉管の伸長が確認できた。

※ 砂糖の濃度5%,10%では破裂した細胞がみられた。

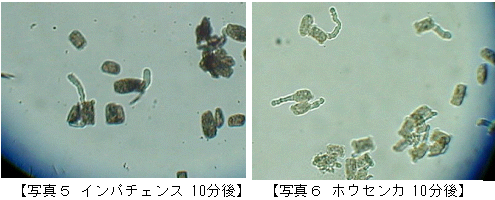

ウ 花粉管の伸長が速い植物

インパチェンス(アフリカホウセンカ)とホウセンカについて,砂糖水(15%)を使った花粉管の伸長を調べた。どちらも,数分で花粉管が伸び始め,10分後には多くの花粉管を確認できた。(写真5,6)花粉管がゆっくりと伸びていく様子も観察できる。また,砂糖の濃度も薄くなければ,あまり厳密に調製する必要はない。

ホウセンカに比べ,インパチェンスの方が開花時期が早く,5月ごろから種苗店で手に入れることができる。

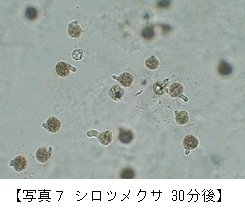

学校で4月ごろから長期間見られるシロツメクサの花粉は,砂糖水のみを使った方法では花粉管は伸びなかった。寒天培地を使うと写真7のように,30分後,花粉管を確認することができた。

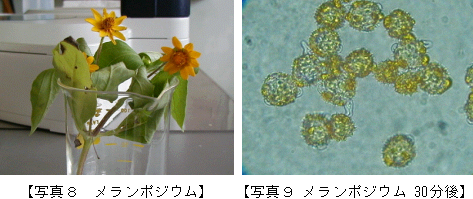

また,6月ごろからよく見られるメランポジウム(写真8)も,寒天培地を使うと写真9のような花粉管が見られた。

※ 植物の種類によって,花粉管の伸長に適した砂糖水の濃度や気温があるので,今後,更に研究を深める必要がある。

エ 伸びた花粉管を観察する方法

花粉管が伸びていく様子を観察するものではないが,めしべの柱頭を使って既に伸びている花粉管を観察することができる。手順は次のとおりである。

① スライドガラスの上で,柄付き針を使ってめしべを裂き,花粉管をかき出す。

② 水を1滴滴下し,カバーガラスを掛け,顕微鏡で観察する。

この方法を使うと,ほとんどの花で既に伸びた花粉管を観察できる。

(枕崎市立桜山中学校 中熊 一仁)