第1分野下 実験3 鉄と硫黄が結びつくか調べよう

2 観察,実験のねらい

鉄と硫黄を混ぜ合わせて熱して,生成した物質の性質を調べさせ,反応前とは異なる物質が生成することを見いださせる。

3 観察,実験の実際

① 鉄粉と硫黄の粉末を,乳鉢と乳棒を使ってよく混ぜ合わせ,2本のアルミニウムはく(A,B)の筒に硬く詰め込み,両端をねじって閉じる。

② Aの筒の一端を熱し,赤くなったら素早く砂の上に置き,そのときの様子を観察する。Bは熱しないでおく。

③ 熱した後のAと,熱していないBの性質を,磁石を近付けたり,薄い塩酸を加えたりして比べる。

4 問題点

この実験で,反応後の物質は磁石に付かないはずである。しかし,生徒に実験させると,反応後の物質も,若干,磁石に引き付けられる場合が多い。つまり,鉄と硫黄が完全に化合せず,未反応の鉄原子が残っているのである。

この原因は,鉄粉と硫黄の粉末の混ぜ方や,鉄粉の粒の大きさに問題があるのではないかと考え,反応後の物質が磁石に付かないようにするための条件を探ることにした。

5 観察,実験のポイント

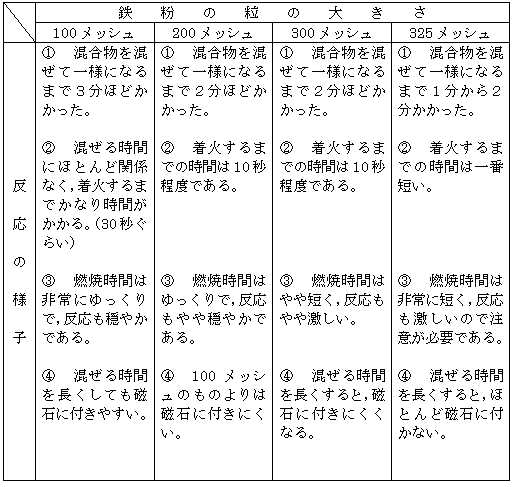

問題点を解決するために,次の四点について調べた。

① 鉄粉の粒の大きさを変え,鉄と硫黄が一様な混合物になるまでに,混ぜる時間がどのくらいかかるかについて調べる。

② 鉄粉の粒の大きさによって,筒の一端を加熱し始めて着火するまでにかかる時間が違うかについて調べる。

③ 鉄粉の粒の大きさによって,反応の激しさがどう違うのかについて調べる。

④ 混ぜ合わせる時間を変えることによって,反応後の物質と磁石との反応が違ってくるのかについて調べる。

(1) 実験結果

○ 鉄粉は100,200,300,325メッシュのものを使用

○ 鉄粉と硫黄の混合物を混ぜる時間は30秒,1分,2分,3分,5分,10分

(2) 結論

鉄粉の粒の大きさが小さいほど,激しく反応し,反応後の物質も磁石に付きにくくなることが分かった。この実験結果から,次のようなことが言える。

○ 粒の小さい鉄粉を使うほど,良い実験結果が得られる。しかし,粒が小さいほど反応速度が速くなり,そのため反応によって熱が発生していることも確認しにくくなる。また,反応もかなり激しくなるので,不注意によるやけどの可能性も高くなる。

したがって,この実験で用いる鉄粉は300メッシュ程度が望ましいと考える。

○ 混ぜ合わせる時間は長いほど良い結果が得られる。一様になったように見えても,原子レベルではよく混ざり合っていない場合もあると思われるので,乳鉢と乳棒を使って,少なくとも3分以上は混ぜ合わせる必要がある。また,未反応の鉄を残さないために,硫黄の粉末をやや多めにして混ぜ合わせる必要もある。

(加世田市立津貫中学校 高橋 慎二)