第1分野下 化学変化の前後における質量を調べよう

2 観察・実験のねらい

銅を空気中で加熱して反応前後の物質の質量を測定し,反応後質量が大きくなる理由を原子・分子モデルで考察させる。

3 観察,実験の実際

① 反応前の銅の粉末をステンレス皿に載せ,質量を測定する。

② 銅の粉末をステンレス皿全体に広げ,熱して変化の様子を観察する。

③ よく冷えたことを確認してから,反応後の質量を測定する。

4 問題点

化学変化の前後で物質全体の質量は変化しないという「質量保存の法則」につながる実験であるが,「銅を空気中で加熱して反応させその前後の物質の質量を慎重に測定しなさい。」と唐突に投げかけても,生徒には実験の必然性を感じさせることができない。

そこで,生徒の関心・意欲を高めるための効果的な演示実験を開発する必要がある。

5 観察,実験のポイント,新たに開発した教材教具

(1) 観察,実験のポイント

身近な素材を活用して,関心・意欲を高め,なぜそうなるのか考えさせるような効果的で簡便に実験を行う。そのために,ピンポン球を燃やし,燃焼後の質量がほとんど0gになることを示す実験を取り入れることにした。

(2) 新たに開発した教材教具

ア ピンポン球に着火するための装置の製作

写真1のような装置を作り,これを電源装置につないで,電熱線を加熱する。加熱した電熱線をピンポン球に押し付け,着火する。

材 料:屋内ケーブル

電熱線

圧着端子

はんだ

イ 観察,実験の方法

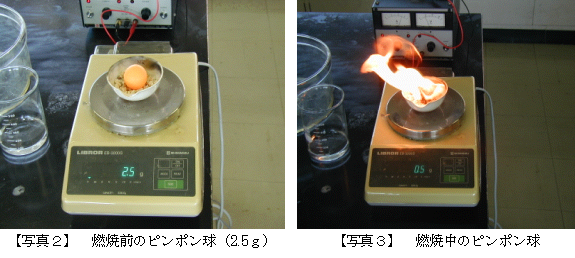

① 蒸発皿の底に砂等を敷き,その上にピンポン球を載せ,電子てんびんで質量を測定する。(写真2)。

② 前述の着火装置(写真1)で,ピンポン球に着火する(写真3)。

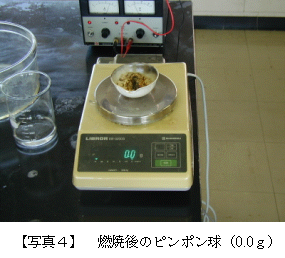

③ 燃焼後の質量がほとんど0gになっていることを確認する(写真4)。

ピンポン球の燃焼は激しく,2.5gの質量が燃焼するとほとんど0gになることから,生徒は非常に興味・関心をもち,この後の実験に意欲的に取り組んでいた。また,銅の加熱では質量が増加し,この実験では質量がほとんど0gになることから,金属の燃焼と有機物の燃焼について比較しながら考察させることができる。

(加世田市立津貫中学校 高橋 慎二)