第2分野下 実験2 雲のでき方を調べよう

2 観察,実験のねらい

雲のできる様子を観察しながら,雲がどのようにしてできるのかを,気圧,気温の変化と関連付けて推測できるようにする。

3 観察,実験の実際

① 簡易真空容器の中に,デジタル温度計,気圧計を入れてからふたをする。

② 簡易真空容器の中の空気を抜いて,それぞれの変化を記録する。ゴム風船を入れた場合の風船の変化も調べる。

③ 簡易真空容器の中を少量の水で湿らせて,線香の煙を入れる。次に空気を抜いて容器内の様子を観察する。

4 問題点

(1) 簡易真空容器に気圧計と温度計を入れることで,実験をする前に気圧と温度の変化が雲の発生に関係があると分かってしまう。

(2) 教科書に記載されている実験では,簡易真空容器のポンプを押して中の空気を抜いているが,この作業が,生徒には,「中に空気を押し込んでいる」ように感じる。空気を抜くことで気圧を下げ,膨張させていることと,実際にやっている作業とが矛盾していて理解しにくい。

このようなことから,雲の発生が気圧の変化によるものであることを実感することができる簡便な実験方法を開発する必要がある。

5 観察,実験のポイント,改善した観察,実験

(1) 観察,実験のポイント

ア 気圧を下げているということを体感できるようにする。

イ 生徒が個別に実験できるようにする。

(2) 改善した観察,実験

① 大きめのペットボトルに凝結核となる線香の煙を,少量入れる。

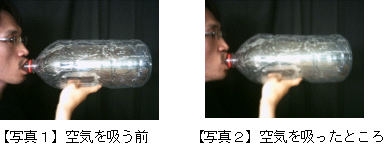

② 空気を口で吸い出し,雲ができる様子を確認させる(写真1,2)。

③ 500mLのペットボトルを使って,生徒一人一人に雲をつくらせる。ペットボトルは,お茶などの炭酸飲料水用以外のものを使う。炭酸飲料水用のペットボトルは,吸引すると簡単につぶれてしまうので,この実験には適さない。

また,凝結核となる線香の煙は,ごく少量入れるように指導する。

この方法は特殊な装置を使わず,実際に自分の口で吸っていることから,気圧が低くなっていることを実感させやすい。この実験の後,教科書等に示されている実験を行うことで,より深い理解につながる。

(出水市立出水中学校 上 恭崇)