第2分野下 金星の見え方のモデル実験

2 観察,実験のねらい

金星が光っているのは太陽の光を反射しているからで,太陽に対する位置関係が変わると見え方や大きさが変わってくることを理解させる。

3 観察,実験の実際と問題点

一般的に金星の満ち欠けについては,教科書等に示されている図や黒板に描かれた図を用いて説明する場合が多かった。しかし,生徒は平面に描かれたものを三次元に変換して理解しなければならないため,なかなか理解できないようであった。

そこで,実際に目で見て,金星がどこにきたとき,どのように見えるのかがはっきりと分かるような簡便な教具が必要であると考え,金星の満ち欠けのモデルを製作することにした。

4 観察,実験のポイント,新たに開発した教材教具

(1) 観察,実験のポイント

ア 太陽のモデルは特殊な光源ではなく,一般的な白熱電球を光源にする。

イ 太陽の回りを公転する金星のモデルを,スムーズに回転させられるようにテレビの回転台を利用する。

(2) 新たに開発した教材教具

ア 材料

大きめの段ボール箱,黒色スプレー塗料,白熱電球(40W),白熱球用台付ソケット,発泡ポリスチレン球(40mmφ),発泡ポリスチレン板,針金,テレビ回転台(100円ショップ等で販売されている廉価なもの),木工用接着剤,粘土

イ 作り方

① 大きめの段ボール箱のふたの部分を切り取る。

② 黒色スプレー塗料で,箱の内部を黒く塗る。

③ 箱の横一面を切り取り,切り取ったものを丸い形に切る。

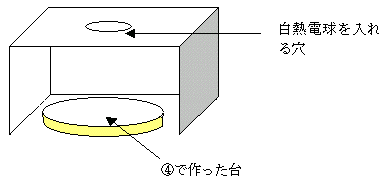

④ テレビ回転台の上に,③で丸く切り取った段ボールを張り付ける。

⑤ 箱の底の中央に白熱電球が通る大きさの穴を開け,この面を上にして机の上に置く。

⑥ ⑤の穴に白熱電球を入れる。

⑦ 箱の中に④で作った台を入れる。

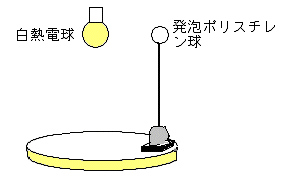

⑧ 電球の中心から④までの高さの針金を1本作る。

⑨ 発泡ポリスチレン球を⑧で作った針金の一端に差し込み,木工用接着剤で固定する。針金のもう一端には黒く塗った発泡ポリスチレン板を差し込み,木工用接着剤で固定し,さらに粘土で補強して固定する。

⑩ ⑨の発泡ポリスチレンを④で作った台に木工用接着剤で固定する。

ウ 観察,実験の方法

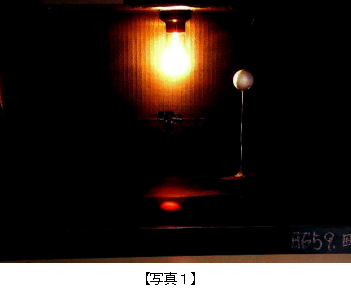

① 白熱電球を点灯させ,テレビ回転台を回しながら,発泡ポリスチレン球で作った金星の見え方がどう変化するか観察する(写真1)。

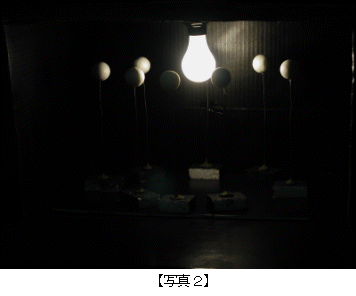

② 写真2は,それぞれの場所で金星がどのように見えるか,一目で確認できるようにしたものである。①の観察の後,これを見せると理解を深めることができる。

(志布志町立志布志中学校 諏訪 敦子)