第2分野上 地層の広がりを調べよう

2 観察,実験のねらい

ボーリング資料や柱状図などを使って,地層の空間的な広がりをとらえさせる。

3 観察,実験の実際

地域のボーリング資料を活用して柱状図を作成し,それを並べて対比しながら,地層がどのように広がっているかについて調べる。

4 問題点

(1) 実際のボーリング試料を見る機会が少ない。さらに,複数のボーリング試料を準備するのは現実的には不可能である。

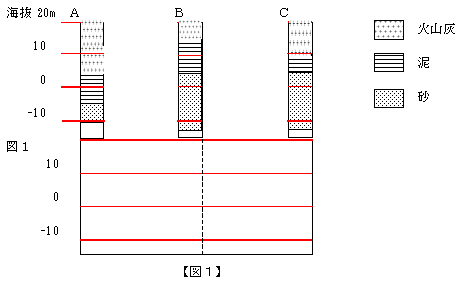

(2) 従来の学習では,柱状図A〜Cから地層の広がりを予想させ,図1に書き込ませるというような方法をとっていた。しかし,柱状図の各層の厚みを正しく図1に書き写せない生徒や,図1を記号(例:火山灰は+)で埋めるのに時間がかかる生徒が多く見られた。

そこでプリントを準備し,柱状図の地層の数を少なくし,記号の代わりに色を使うなどの改善方法をとってきたが,なかなか目的意識を高めることができない。

5 観察,実験のポイント,改善した観察,実験

(1) 観察,実験のポイント

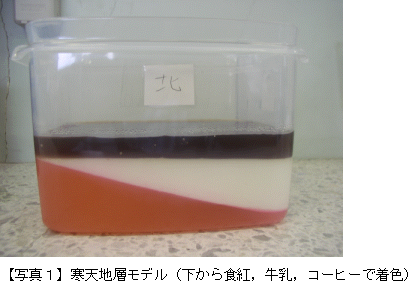

ア 地層モデルを寒天を使って作製し,生徒がその寒天をストローで引き抜くことで擬似的なボーリング調査を行えるようにする。

イ 寒天で作った地層モデルの数か所をストローで引き抜き,引き抜いた寒天に見られる層の様子から,地層がどのように広がっているか推測させる。

(2) 改善した観察,実験

ア 材料

・ 水,粉末寒天,牛乳・食紅・チョークなど(寒天に色をつけるもの)

・ 鍋(ビーカー),泡立て器(ガラス棒),おたま,プラスチック製密封容器又は牛乳パック

※ 実験を行うグループの数だけプラスチック製密封容器又は牛乳パックを用意する。

イ 作り方

① 水を鍋(ビーカー)に入れ,粉末寒天を加え,泡立て器(ガラス棒)で混ぜながら

加熱する。粉末寒天は水1Lに8〜20g(0.8〜2%)程度入れる。

※1:ビーカーで加熱するときは沸騰石を入れる。

※2:プラスチック製密封容器(牛乳パック)の数によって,水と寒天の量を加減する。

② 沸騰してきたら火を少し弱くし,そのまま1〜2分沸騰させ火を消す。

③ 牛乳や食紅などを加え,寒天に着色する。

※3:チョークをつぶして粉にしたもの,インスタントコーヒー,ジュースなども利用できる。

④ 寒天溶液をおたまでプラスチック製密封容器(牛乳パック)に分け入れる。

※4:生徒にさせる場合,溶液が熱いのでやけどに注意させる。

※5:地層を斜めにしたいときは,プラスチック製密封容器(牛乳パック)の下に物を置き,傾けておく。

※6:寒天を早く固めたいときは,プラスチック製密封容器(牛乳パック)を氷水につけるとよい。

⑤ 寒天が固まったら,色を変えて①〜④を2,3回繰り返し層を重ねる。

ウ 寒天地層モデルを使ったボーリング調査の方法

<準備>

・ 透明なストロー(1班に10本程度)

・ 試験管立て二つをセロハンテープで連結したもの(1班につき1個)

・ 寒天で作った地層モデルは,プラスチック製密封容器を使った場合,横から層が透けて見えるので,紙を張って隠しておく(写真2)。

<方法>

① プラスチック製密封容器(牛乳パック)の4面に東西南北を決め,書いておく(写真2)。

② 同様に試験管立て(二つ連結したもの)も東西南北を決める。

※1:小さな紙に書いて張っておく。

③ 地層の重なりの様子を予想するためには,どこを何か所程度ボーリングしなければならないか考える。

④ ストローを寒天にゆっくりと刺し,ストローが容器の底についたら上端を親指の腹でしっかりと押さえ,ゆっくりと引き抜く。

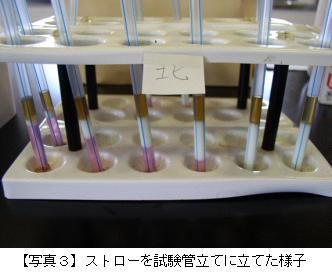

⑤ ストローを試験管立てに立てる。

※2:タッパウェアの寒天のボーリング位置と,試験管立てに立てたストローが同じ位置関係になるように立てる(写真3)。ストローの数だけ④,⑤を繰り返す。

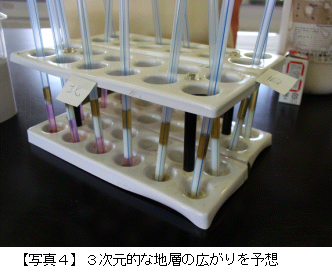

⑥ ボーリングが終わったら,試験管立てに立てたストローを観察し,地層の広がりを予想する(写真4)。

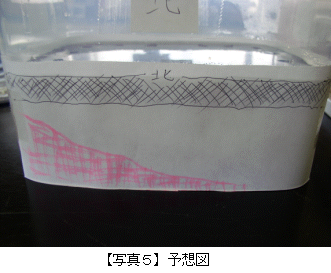

⑦ 予想した地層の広がりを,プラスチック製密封容器の回りに張った紙に記入する(写真5)。

⑧ 三次元のものを二次元で表現できるようにするため,地層の広がりの予想図をノートに書かせる(写真6)。

⑨ プラスチック製密封容器の回りの上をはずし,実際の地層モデルと予想図を比べる。

エ 観察,実験実施上の留意点

(ア) うまくボーリングできず,ストローから寒天が落ちてしまう場合がある。その理由と対策をまとめると次のようになる。

○ 寒天が軟らかすぎる。→寒天の濃度を高くする。

○ ストローを抜くときに上端をしっかり押さえていないか,抜く動作が速すぎる。→失敗したストローは捨てずに中の寒天を捨て,再度注意深くボーリングするよう指導する。ストローの中が濡れて寒天が落ちやすい場合は,ストローを新しいものと交換する。

(イ) ストローから寒天が落ちそうなときに,吸って戻そうとする生徒がいる。今回の授業では食用色素を用いたが,チョークの粉などを使用した場合は,口にしないよう指導する必要がある。

(ウ) 寒天の色が混ざってしまい,地層の区別ができない場合がある。

予備実験で寒天の準備を実験当日にした場合は色が混ざることはなかった。しかし,グループ分大量に作るために食用色素(紅・黄・緑)で着色したものを1週間前から順に層を作って用意すると,色が混ざってしまった。食用色素は寒天中を移動しやすいのではないかと考えられ,寒天はできるだけ使う日の近くに作った方がよい。

下の層がしっかりと固まっていないときに,上の層の寒天溶液を加えると色が混ざってしまう。次の寒天溶液を入れる前に,下の層が固まっているか触って確認した方がよい。

(エ) この実験後,寒天を切って中の様子を観察したり,スプーンや手で寒天を削り,侵食を受けた後の地層の様子を観察したりすることもできる。

(薩摩川内市立里中学校 松浦 尚)