|

1 研究に取り組んだ観察・実験(7 自然と人間) 「土の中にはどのような生物が見られるのか」(観察 自作ツルグレン装置を使った生物の観察)

2 観察,実験のねらい 本単元は,1年生での植物の学習,2年生での動物の学習を受けて,自然界の生物のつながりを学習する 内容である。しかし,取り扱う題材のスケールが大きいことから,資料に基づいて考察することを通して,自然事象を多面的・総合的にとらえさせようとする内容が多い。また,生徒の実態として, 陸上に生息している生物や水中に生息している生物に比べて,土の中にどんな生物が生息しているか今まで観察する機会もほとんどなく,知らない生徒も多い。 そこで,土の中にもさまざまな生物が多数生息していることや生物のはたらきの巧みさ,自然界の精妙さなどを実感させるため,簡単に製作できる自作ツルグレン装置を開発することにした。

3 観察・実験の実際と問題点 土壌生物の観察を行うために用いられるツルグレン装置は,購入することも可能である。しかし,比較的高価な上,使用する機会も本単元のみと非常に少ない。そこで,簡単に手に入る道具を使って自作し使ってみた。

4 観察,実験のポイント,開発した教材教具 (1) 観察,実験の改善のポイント 教科書では,写真を使って土壌生物の紹介が行われているだけである。それよりも実際に観察を行うことで,自然界の生物についての深い興味・関心をより深めたい。 (2) 開発した教材教具 自作ツルグレン装置 その1 その2

(3) 活用方法 ・ 生物の多そうな落ち葉の多い場所に行き,移植ごてで土を採取し,ビニール袋に入れ持ち帰る。 (あまり土が多いと,生物を採取するのに時間がかかるため,注意する。) ・ 採取した土をパットの上に広げ,生徒にピンセット等を用い,肉眼ではっきりと分かる大きさの生物を採取し,エタノールの入ったペトリ皿に入れていく。(ダンゴムシ,ムカデ,ヤスデ,ミミズ等を捕まえることができた。) ・ 採取した土を自作ツルグレン装置に入れ,右図のように三脚にセットし,下にはエタノールを入れたペトリ皿をセットする。また,卓上用のライトを準備し,上から照らす。

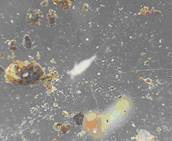

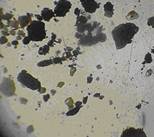

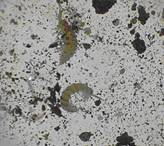

・ 土の量にもよるが,2〜3時間そのまま光を 上から照らし続ける。これにより,明るさや 乾燥を嫌う生物が下に降りていき,エタノールの入ったペトリ皿に落ち採集できる。 ・ 採集した生物を,双眼実体顕微鏡やルーペを使って観察する。 (4) 観察できた生物

トビムシ,ダンゴムシ,カニムシ,ムカデ,ミミズ,ダニなどを観察することができた。

5 授業の流れと結果及び考察 (1) 実証授業の流れ

(2) 実証授業の分析と研究のまとめ 普段じっくりと観察する機会の少ない土壌生物を観察し,生徒も様々な生物が土の中にすんでおり, 食物連鎖が成り立っていることを知り,自然への興味・関心を深めることができた。 今回,ツルグレン装置は口の細い部分が長いその1と,乾燥する時間が短くなると考えたその2を準備したが,どちらも生物を採集するのにかかる時間は変わらなかったと思われる。 今回は朝,生徒と土を準備し,午前中生物を採集し,午後から観察を行ったのだが,この観察の課題は,生物を採集するのにどうしても時間がかかるので,授業の前(たとえば授業のある日の朝など)に準備をしておかなければならないことである。 宇検村立名柄中学校 小牟禮 翼 |

||||||||||||||||||