|

�P�@�����Ɏ��g�����i�P�@�g�̉��̌��ہj

���̋��܂̍�}�̗�����[�߂�w���̍H�v�@�@�@

�Q�@�ώ@�����̂˂炢 ���ɂ��ẮC���k�ɓʃ����Y��^����ƁC���k�͓ʃ����Y���g���đ��z�̌����W�߁C�����ł����Ȃǂ̗V�т��͂��߁C�ʃ����Y�ɂ���Ăł��鑜����w��̑���ɑ�ϋ����������B�������C���̂̈ʒu�Ƒ��̈ʒu����ё��̑傫���̊W�����o���C���ɂ��Ă̕��s���������Ȃǂ̍�}�ɂȂ�ƁC��F�������B����͋�Ԃ�i��ł�����̗l�q���C���[�W�ł����C�����̎d���������ł��Ȃ����ƂɌ���������悤���B�����Łu�ʃ����Y�ɂ���Ăł���낤�����̎����⋕���ׂ�����v�Ɓu�ʃ����Y��ʂ���̍�}�v�̊ԂɁu�ʃ����Y��ʂ���̓����m���߂�����v���s���C���̐i�ݕ����C���[�W�C�m�F�����邱�Ƃ��ł���⑫�������������ɂ��čl�����B ���k�����w��̎����Ɠ����ʒu�̂Ƃ��C�ʃ����Y�ɂ���Ăł��鑜�̑傫����ʒu������C�傫���͂ǂ��Ȃ�̂���}�ɂ���ċ��߁C�������ʂƏƂ炵���킹�čl�@�ł���悤�ɂ������B

�R�@�ώ@�C�����̎��ۂƖ��_ �ʃ����Y�ɂ���Ăł�������⋕���ׂ����

�@���̎����ł̓X�N���[���ɓ|���ȑ��i�����j���ł��邱�Ƃ��킩�邪�C�ʃ����Y��ʉ߂��Ă�����̓������ۂɌ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁC���k�͂��̎����œ���ꂽ���ʂ����܂���}���邱�Ƃ��ł����C�Ƃ܂ǂ��������Ă��܂��B���k�̎v�l��[�߂邽�߂ɂ܂����ׂ��Ƃ���C���̂悤�Ȗ��_�����������B �E�ʃ����Y�ɓ��������������܂��Ă��邱�Ƃ�������Ȃ��B �E���s�ɐi���͓ʃ����Y��ʂ�����C�œ_��ʂ邱�Ƃ�������Ȃ��B �E �����͎����̏㉺���E���t�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͕����邪�C���̌��̌o�H��������Ȃ��B

�S�@�ώ@�C�����̉��P�̃|�C���g�C�J���������ދ��� �i�P�j �ώ@�C�����̃|�C���g �A�@���ɑ��ĕ��s�ɐi�ݓʃ����Y�ɓ������ċ��܂�����̓��������ł���悤�ɂ���B �C�@���s�ɐi���͓ʃ����Y��ʂ�����C�œ_��ʂ邱�Ƃ������ł���悤�ɂ���B �E�@�|���̑����ł���Ƃ��̌��̓����킩��悤�Ȍ��ʓI�Ȏ��ےɂ���B

�i�Q�j���ދ��� �@�@�ޗ� �����F�P�O�O�v���M�d���������R��Ȃ��l�ɃA���~�͂��ł����������́C���C�X���b�g�i�R�F�Z���n����\�������́j�C�X���[�N�����Y�E�E�E�ʃ����Y�i�����P�O�O�����j �A ���� �����C�X���b�g�����t����B�X���b�g�̖{����ς�����F��ς��邱�Ƃŗl�X�ȏꍇ�̌��̓���\�����Ƃ��ł���B�܂��C�X���b�g��������Ă�������𗘗p���āC���ɑ�`�K���X��v���Y���C�~�������Y�Ȃǂ̌��̋��܂ׂ邱�Ƃ��ł���B

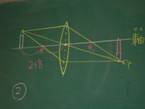

�T�@���؎��Ƃ̗���ƌ��ʂ���эl�@ �����R�@�ʃ����Y�ɂ���Ăł��鑜�ׂ悤�i��}�j

�� ���ƌ�̐��k�̊��z �� ���̍�}���S���������̂łƂĂ��ǂ������ł��B �� �Ⴄ�F�ł�����̂Ō��̋��܂����������B �� ��}�̈Ӗ������������B �� �������y���������B�܂���肽���B

�U�@���؎��Ƃ̐��ʂƉۑ� �@���ʂ͐��k�������̖ڂŌ������܂��邱�Ƃ�̌����C���̋��܂ɂ���Ăł��鑜�̌������₻�̕s�v�c���ɑ���S��ӗ~�����߂�ꂽ���Ƃł���B�ʃ����Y��ʂ���̓����m�F���邱�Ƃɂ���āC��}���X���[�Y�ɍs�����Ƃ��ł����B �܂��C���w��̎����Ɠ����ʒu�̂Ƃ��C�ʃ����Y�ɂ���Ăł��鑜�̑傫����ʒu������C�傫���͂ǂ��Ȃ�̂���}�ɂ���ċ��߁C�������ʂƏƂ炵���킹�čl�@���邱�Ƃɂ���Ă���ɐ��k�̎v�l��[�߂邱�Ƃ��ł����B ���ヌ���Y�̉��������ʼnB������ǂ��Ȃ�̂��ȂǁC���ɂ���Ă����鑜�́C�P�_����̌������ł͐������Ȃ����Ƃ𗝉��ł���悤�Ȏ������s���C���ɂ��ė������[�߂���悤�Ɏw�����Ă��������B �i�w�h�s���J�����w�Z�@�����@����q�j |