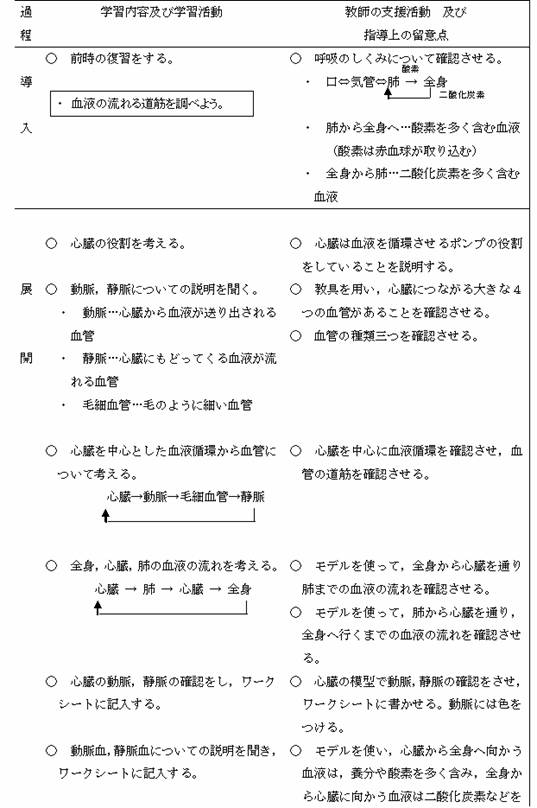

|

�P�@�����Ɏ��g�ώ@�C�����i�R�@�����̐��E�j �@�@���t�z�����o�I�ɂƂ炦�₷�����邽�߂̋��ދ���̍H�v�|��Q����u�����̐����Ǝ�ށv�|�@�@ �Q�@�ώ@�C�����̂˂炢 �{�P���́C�g�߂ȓ����ɂ��Ă̊ώ@�C������ʂ��āC�����̂���Ƃ͂��炫�𗝉�������ƂƂ��ɁC�����̐����₻�̑��l���ɂ��Ă̔F����[�߂����邱�Ƃ��˂炢�Ƃ��Ă���B ���t�z�ɂ��ẮC�������m�F����͓̂�����߁C�}���g���Đ��������������邱�Ƃ������B���̒��ŁC���k�����́C�����ƐÖ��C�������ƐÖ����̈Ӗ��͕������Ă��C���炭����Ɠ����Ɠ������C�Ö��ƐÖ����Ƃ̋�ʂ����Ȃ��Ȃ�C���t�̏z�ɂ��đ����I�ɗ������ɂ����Ȃ��Ă���Ǝv����B ���̂��߁C���ǂ��S�g�ɂ����킽���Ă��邱�Ƃ��m�F���Ȃ���C�S�������t���z�����邽�߂̃|���v�Ƃ��Ă͂��炢�Ă��邱�Ƃ�̏z�Ɣx�z�̌��t�z�ɂ��ď\�����������邱�Ƃ��K�v�ł���ƍl�����B �����ŁC�S���ɂȂ����Ă��錌�ǂ̎�ށi�����E�Ö��j��̏z��x�z�̓����������C�x��S�g�̂͂��炫�Ɗ֘A�Â��Ȃ��瓮�����ƐÖ����𗝉����邽�߂̋������邱�Ƃɂ����B �R�@���w�Z�E�����w�Z�Ƃ̊W (1) ���w�Z�Ƃ̊֘A ���w�Z�ł́C�U�N���̓����̂��炾�̂͂��炫�̂Ƃ���ŁC������ċz�C���t�̏z�ɂ��Ă̊ώ@�������s���C�����̑̂ɂ͕K�v�ȕ�����������^�����C�s�v�ȕ�����r�o���邵���݂����邱�Ƃ��ώ@������̌��ʂƊ֘A���ĂƂ炦�邱�ƂɂȂ��Ă���B �x�z�ɂ��ẮC��C���@�E����ʂ�C�C�ǁE���E�̔x�֎��邱�ƁC�x�ł͋�C���̎_�f�����t�ɂ���đ̓��Ɏ�������C�̊O�֓�_���Y�f�����r�o����邱�Ƃ��w�K����B ���t�z�ɂ��ẮC�S�������t�𑗂�͂��炫�����Ă��邱�ƁC���t�̒ʂ蓹�Ƃ��Č��ǂ�����C���t�́C�{���C�_�f�y�ѓ�_���Y�f���^�Ԃ��ƁC�_�f���_���Y�f�������܂܂�錌�t�̗���Ȃǂ����ȏ��ɋL����Ă���B�S���̂���⓮���E�Ö��̌��ɂ��ẮC���W�̓��e�ƂȂ��Ă���B (2) �����w�Z�Ƃ̊֘A �����w�Z�����T�̊��Ɛ����̔����ł́C�̉t�Ƃ��̍P�퐫�Ŏ��グ���C�̉t�Ƃ��̂͂��炫��z�C�P�퐫�̈ێ��̌����C���̖h��Ȃǂ������B�̉t�z�ɂ��ẮC�܂��C�q�g�̐S�����S�[�ƐS������\������Ă���Ȃǂ̓����\����C�ӎv�Ƃ͖��W�ɂ��������k�ƒo�ɂ�����Ԃ����t�����ǂɑ��荞�ނȂǂ̂͂��炫�ɂ��Ċw�K����B�܂��C���t���̃w���O���r���̂͂��炫�i�_�f�̎n���j�₻��ɔ����������C�Ö����ɂ��Ċw�K����B �S�@�ώ@�C�����̎��ۂƖ��_ �S���͌��t���z�����邽�߂̃|���v�Ƃ��Ă͂��炢�Ă���C�S���𒆐S�ɍl����ƁC�S������o�錌�t�ƐS���֓��錌�t������Ă���B���̂��߁C���t�z�̓���������C�S�����猌�ǂ��ǂ��ɂȂ���̂�������g���čl���邱�Ƃɂ���āC�����ƐÖ��̋�ʂ����������₷���Ȃ�B�܂��C�x��S�g�i�e�튯���܂Ƃ߂āj����S���ւȂ��錌�ǂ�ʂ錌�t�̗���𗝉������邱�Ƃ́C�������i�_�f�������܂܂�Ă���Ƃ���j�ƐÖ����i��_���Y�f�������܂܂�Ă���Ƃ���j�̗���Ă��錌�ǂ��l���₷�����邱�ƂɂȂ���B����ɁC�}�i���[�N�V�[�g�j�ƏƂ炵���킹�Ȃ���K�v�ȕ����i�{����_�f�j��������ĉ^�����C�s�v�ȕ����i��_���Y�f�j��r�o���邵���݂��l�@���邱�Ƃ��ł���Ƃ��l����B �����̂��Ƃ́C�u��b�E��{�v�蒅�x�����Ŗ��炩�ɂȂ����ۑ�̉����ɂ��Ȃ���B �T�@�ώ@�C�����̉��P�̃|�C���g�C�J���������ދ��� (1)�@�ώ@�C�����̉��P�̃|�C���g �A�@�l�̌��t�z�͐}�ɂ����������ł́C�������Ȃ��������ɂ����̂ŁC���f������Đ�������B �C�@�S������o�Ă��錌�ǂ��z�[�X�̐F��ς��Ē��邱�Ƃœ����ƐÖ��̂������𗝉�������B

�E�@��������Ö��������t���x��ʉ߂������Ƃ��x�ɑ�����܂ł̐Ԍ����̗���i�����j�ŗ���������B

�A�@���u�̊T�v (�) �S���̍쐬 �E�@�y�b�g�{�g�����S�g�ݍ��킹��B�i�S�[�̕����́C�Ȑ��ɂȂ��Ă���y�b�g�{�g���㔼�����g���C�S����300ml�̃y�b�g�{�g�����g���j �E�@���ǂ̃��f���ɂ́C�����œ��a22mm�̃r�j�[���z�[�X��p����B�i�y�b�g�{�g���̌��ɍ������߂�傫���j (�) �Ԍ����̍쐬 �E�@���t�̏z���m�F���邽�߂ɁC���A�X�`���[�����i���a12mm�j��Ԍ����Ɍ����Ă邽�߂ɁC�������͐ԐF�C�Ö����͍��F (� �E�@�r�j�[���z�[�X���i���a15mm�j���z�����邽�߂ɁC�S�g����S���C�x�܂ł̌��t�̒ʂ蓹�i�Ö����̒ʂ蓹�j���P�{���ɂ���B�܂��C�x����S���C�S�g�̌��t�̒ʂ蓹�i�������̒ʂ蓹�j���P�{���ɂȂ�悤�ɂȂ��B �E�@�r�j�[���z�[�X��90�x�Ȃ���Ƃ���́C�r�j�[���z�[�X�������Ȃ蔭�A�X�`���[�������l�܂�̂ŁC�k���^�̉����r�j���p�C�v�Ńr�j�[���z�[�X�ǂ������Ȃ��C�Ԍ����i���A�X�`���[�����j�����Ǔ����X���[�Y�ɏz�ł���悤�ɂ����B �E�@�Ԍ����i���A�X�`���[�����j�̏z�́C�|���@���g����C�̗͂ŏz������B �C�@���p���@ (�) �S���̖͌^ �S���ɂȂ����Ă���傫�Ȏl�̌��ǂł��铮���C�Ö��̊m�F������B ���@��{�p��\�����C�Ö� (�) ���t�z�̖͌^ �E�@�S�g����x�܂ł̌��t�̗�����m�F����B�i���F���A�X�`���[�����̓����j �E�@�x����S�g�܂ł̌��t�̗�����m�F����B�i�ԐF���A�X�`���[�����̓����j �E�@�����E�Ö��̊m�F������B�i�z�[�X�ɐF������j �E�@�������E�Ö����̊m�F������B�i���ǂɌ����Ă������z�[�X�̒��̔��A�X�`���[�����̐F�̈Ⴂ�j �U�@���Ƃ̗���ƌ��ʋy�эl�@ (1) ���؎��Ƃ̗���i���@���f���̐��쎞���Ƃ̊W�ŁC����͂R�N���̕��K�Ƃ��Ď��{�����B�j

�@(2) ���ʋy�эl�@ ���t���C�S�g�ɂ����n���Ă��邱�Ƃ�x�Ŏ_�f������ē�_���Y�f���o�����Ƃ͗����ł����悤�ł���B�܂��C�S�������t���z���邽�߂ɏd�v�Ȗ��������Ă���C���t�z�����邽�߂̃|���v�Ƃ��Ă͂��炢�Ă��邱�Ƃ́C���́i�|���@�j���g�p���邱�Ƃ���C���t�𑗂邽�߂ɂ͗͂��K�v�ł��邱�Ƃ������ł����Ǝv���B���ǂɂ��ẮC�����E�Ö��̂�����������̌��t�z���痝�����C���t�ɂ��ẮC�������E�Ö����̌��t�z�ŐԌ����̐F�̈Ⴂ�⓹�Ȃǂ��痝�����C�}�Ŋm�F���邱�Ƃɂ���ċ�ʂł����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B �V�@���؎��Ƃ̐��ʂƉۑ� �@�@���̎��Ƃ̎�Ȃ˂炢�́C���ǂ��S�g�ɂ����킽��C�S�������t���z�����邽�߂̃|���v�̖��������Ă��邱�ƁC�̏z�Ɣx�z�𗝉����C���t�z�ɂ��āC�x�⏬���Ȃǂ̊e�튯�̂͂��炫�Ɗ֘A�Â��čl�@�ł��邱�ƂƂȂ��Ă���B ���̒��ŁC���t�z�̓��𗝉������邱�Ƃɏd�_��u���C�l�ԂɕK�v�Ȏ_�f�̌��t�ɂ�闬��͗����ł����Ǝv���B�������C�e�튯��S�g�Ƃ��ĂЂƂ܂Ƃ߂ɂ��Ă���̂ŗ������ɂ����ʂ�����B �@�@�Ԍ����̗���A�X�`���[�����i�Ԍ����j�ōs�������C�z���x���������߁C�������i�܂��邱�Ƃ��ۑ�ł���B�܂��C���A�X�`���[�����i�Ԍ����j�𗼕������ɁC�z���邱�Ƃ��ł���ƌ��t�z���C���[�W���₷�����C���������ɏz���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂��ۑ�ł���B �@�@���t�z�ɂ��āC���w�Z�ł́C���t�͐S�����瑗��o����C���ǂ�ʂ��đS�g�ɉ^��邱�Ƃ⌌�t���_�f��{�����^�сC����Ȃ��Ȃ�����_���Y�f�͐S���ɂ��ǂ�C�x�ɑ����_�f�Ɠ���ւ�邱�Ƃ��w�K����B�S���̂���Ƃ͂��炫�⓮���C�Ö��ɂ��ẮC���W�̓��e�ƂȂ��Ă���B �@�@���w�Z�ł́C�S���̖����⌌�t�z�ɂ���āC�x��e�튯�Ƃ̂͂��炫�Ɗ֘A�Â��Ȃ���l�@����B���W���e�ł͂��邪�C�S���̂���ɂ��ẮC�l�̕����̖��̂⌌�t�𑗂�o�������݂��L�ڂ���Ă���B �@�@�����w�Z�ł́C���t���_�f���Ƃ邽�߂̂����݂��ׂ����C�܂��C�e�튯�Ƃ̂͂��炫�Ƃ̊W��S���̎l�̕����̒��̌��t�z�̌o�H���w�K����B �@�@���w�Z�⒆�w�Z�̔��W�������㋉�w�Z�̊w�K���e�ɂȂ�C�����w�Z�ł́C���w�Z�⒆�w�Z�Ŋw�K�������Ƃ��ڂ����w�K���邱�ƂɂȂ�B���̂��߁C���E���E���̊w�K���e��m��C�n�������l���Ȃ���w�����Ă����ƁC��b�E��{��g�ɕt���₷���C�w�͂̒蒅�ɂȂ���ƍl������B �N�������g�����w�Z�@�@���n�@�_�V |