【目的】

ネオン管により摩擦電気の正負を判定する。

【教科・単元】

物理Ⅰ

【準備】

直流電源装置(300V),ネオン管,アクリルパイプ(直径4cm長さ50cm程度),塩化ビニルパイプ(直径4cm程度),ティッシュペーパー,アルミ缶,発泡ポリスチレン(15cm×15cm×5cm程度),スズめっき線(0.5mm)。

ネオン管がない場合はレンズ付きフィルム(使い捨てカメラ)のインジケータが利用できる。

【組立て】

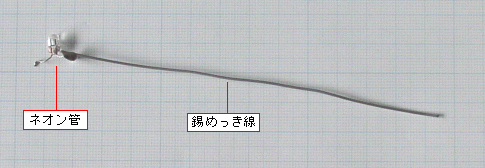

ネオン管の準備

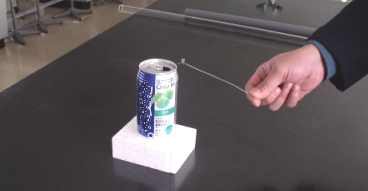

① 発泡ポリスチレンの上にアルミ缶を置き,ティッシュペーパーでこすったアクリルパイプを近づけ,パチッと音がして缶が帯電したことを確認する。

このとき,アルミ缶は+に帯電している。

② ネオン管をアルミ缶に近づけ,どちらの極板が光ったか確認する。光った方が-極である。

③ ネオン管の-極側に10cm程度のスズめっき線をはんだ付けする。

【実験,手順】

① 電源装置にネオン管をつなぎ-側が光ることを確認する。

レンズ付きフィルムのインジケータは200V~300Vで点灯する。普通のネオン管は100V以下で点灯する。

電源装置の場合は電流が大きいので,電圧が高いとネオン管が破損するので注意する。

② アクリルパイプや塩化ビニルパイプをティッシュペーパーでこすり,アルミ缶を帯電させる。

③ ネオン管を近づけて+,-を判断する。

【留意点】

・ アクリルパイプや塩化ビニルパイプは,エボナイト棒やガラス棒よりはるかに大きい摩擦電気が生じる。

ティッシュペーパーでこすると,アクリルパイプは+に,塩化ビニルパイプ-に帯電する。

・ レンズ付きフィルムの中には22Vの電池が入っている。これをトランジスタで発振させ,トランスで300V程度に昇圧しコンデンサを充電,これによりキセノン管を発光させている。

したがって,コンデンサが充電されていると感電の危険があるので注意する。

【参考】

・ 帯電したアクリルパイプや塩化ビニルパイプを水道から細く出ている水に近づけると,両方とも水を引き寄せる。

これは水が帯電しているのではなく,水が極性分子であることによる。

・ ティッシュペーパーを手で持たずに発泡ポリスチレン等に巻き付けて置き,アクリルパイプや塩化ビニルパイプとこすると,ティッシュペーパーはそれらと逆に帯電していることが確認できる。