【目的】

半導体のPN接合について,その働きを理解させる。

【教科・単元】

物理Ⅱ

【原理】

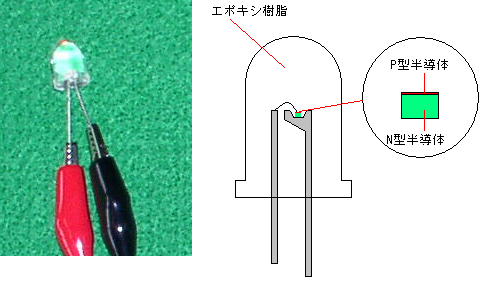

ダイオードに順方向電圧をかけると,電子とホールが移動して電流が流れる。

そのとき接合面で再結合が起こるが,再結合時のエネルギーが再結合前より小さいので,エネルギーが余る。

この余分のエネルギーを光として放出するのが発光ダイオードである。

逆に接合面に光を当てると電子とホールが誕生し,これとは逆の現象が生じる。これを利用したのが太陽電池である。

【工夫した点】

・ 発光ダイオード以外にも検波用ダイオードも発電することを確認できた。

【準備】

発光ダイオード,検波用ダイオード,直流電圧計(内部抵抗の大きいもの,mVレンジのあるもの)

【実験】

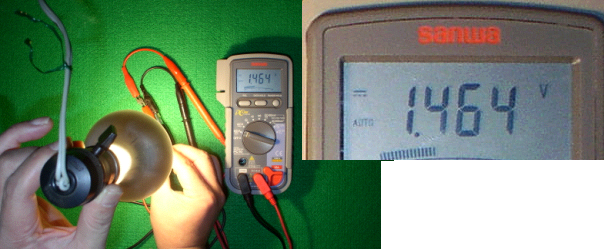

① 発光ダイオードに電圧計を接続し,電圧を測定する。太陽光又は100W程度の電球に近付ける。電球を離し,発光ダイオードを遮光して比較する。

写真では1.464Vの起電力を示している。

② 検波用ダイオードで同様の実験をしてみる。

IN60(写真上)の場合約70mVを示した。

【留意点】

・ 太陽電池に電流を流すと発光するかという問題が生じるが,太陽電池は表面に反射防止膜があり,取り込んだ光を外に出さない構造になっている。

・ 発光ダイオードはまわりの樹脂に着色してあるものが多いが,問題なく起電力が生じる。

・ 太陽電池の接合部分は発光ダイオードに比べ極端に広い。したがって発光ダイオードでモータを回すには,相当数を並列接続する必要がある。

・ 一般のダイオードは遮光してあるので実験不可能であるが,検波用ダイオードはガラス管に封入してあるので実験可能である。また,いろいろな受光素子も同じ原理である。

・ 検波用ダイオードに電流を流した場合,再結合により余ったエネルギーを光として放出する訳ではない。熱エネルギーとして放出する。

・ デジタルマルチメータには内部抵抗の大きいものがあり,様々な測定に便利である。