【目的】

変化する電流の周りには電波が生じ,空中を伝播することを確認させる。

【教科・単元】

物理Ⅱ

【工夫した点】

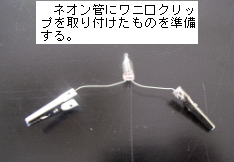

・ ネオン管やコヒーラを用いて電波の受信確認をおこなった。

・ 送信アンテナの効果について確認できるようにした。

【準備】

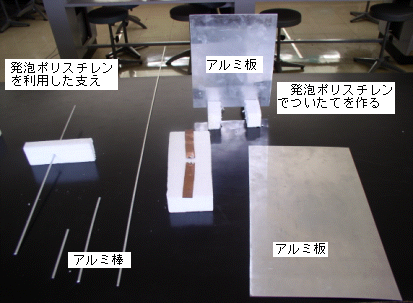

銅板(20m×120㎜,厚さ0.2~0.3㎜を4枚),又は同サイズのアルミ板,圧電着火装置(市販のライターの部品でも可),ネオンランプ,発泡ポリスチレン(5.0cm×12cm×20cmを2個),誘導コイル

【組立て】

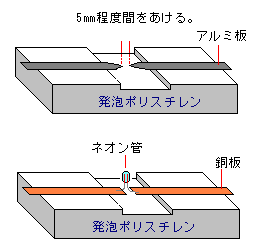

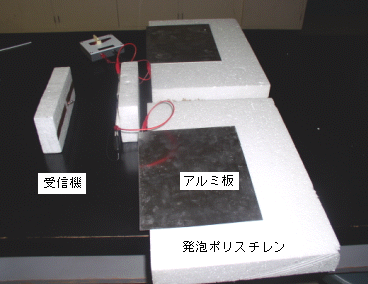

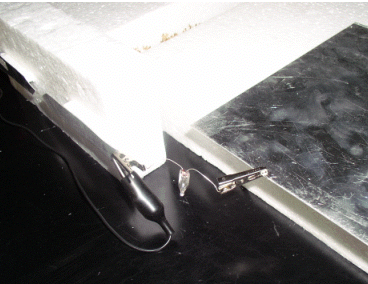

① 発泡ポリスチレンにアルミ板を両面テープで張り付ける。先端は放電しやすいようにとがらせておく。(送信装置)

② 銅板2枚の間にネオン管をはんだ付けし,発泡ポリスチレンに両面テープで張り付ける。(受信装置)

【実験】

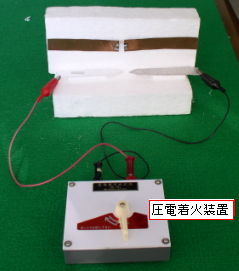

1 送信装置に圧電着火装置で火花を飛ばすと,4~5cm離れた位置の受信装置のネオンランプが点灯する。

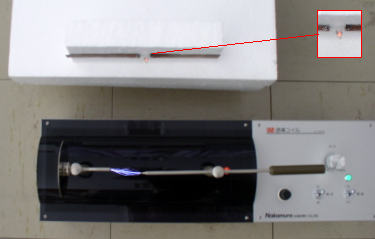

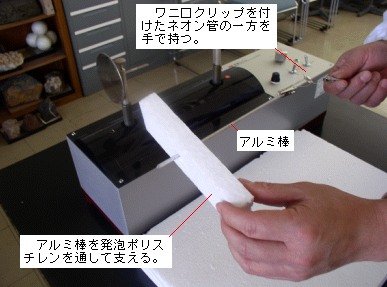

2 送信装置の代わりに誘導コイルの放電を利用すれば,数10cm程度の距離でネオン管が明るく点灯する。

火花の方向と受信装置を直角にすると,ネオン管が点灯しないことが確認できる。

3 様々な導体で受信してみる。(誘導コイル)

① スパークの近くでは,縦にしても横にしてもネオン管は点灯するが,離れると縦のときは点灯せず,横のときだけ点灯する。

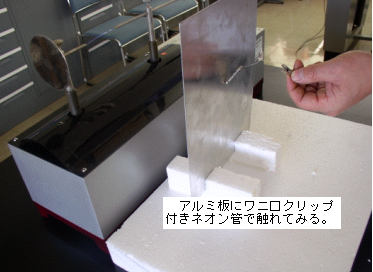

② アルミ板を,スパークの近くに置くと,どこを触れてもネオン管は点灯する。

しかし,アルミ板を離すと点灯しない。離れた位置では,棒状の導体が良く受信する。ただし,棒状の導体は指向性がある。

4 送信する電波の強さと,スパークのギャップの関係。

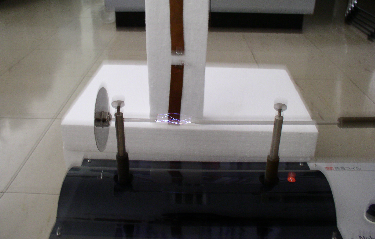

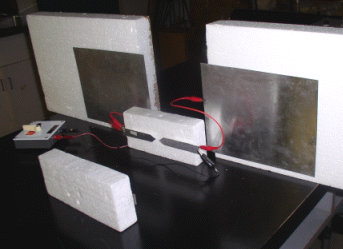

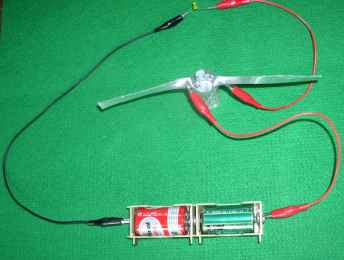

① 下図のように,送信装置に二枚のアルミ板を接続して実験すると,電波の飛ぶ距離が伸びる。

② アルミ板と受信装置の間を,ネオン管でつなぐと,放電と同時に明るく点灯する。

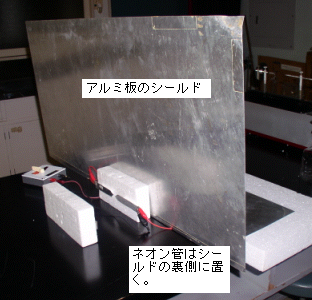

③ ②のネオン管の点灯が,放電によるものかどうかを判断するために,アルミ板のシールドを,間に置いて実験してみる。

ネオン管はやはり点灯する。このことから,アルミ板から送信装置に電荷が移動していることが分かる。

④ 送信装置に接続したアルミ板が送信能力に寄与することが分かったので,アルミ板を,水平(①の状態)から垂直にしてみる。

その結果,最も遠くまで電波が届くことが分かる。(送信アンテナの原理)

5 コヒーラによる受信

表面の酸化した金属を接触させても電流は流れない。

しかし,金属表面の酸化皮膜を放電により破壊することで,電流が流れるようになる。

この原理を使ったのがコヒーラで,電波を受信し,そのときの電流で酸化皮膜を破壊する。

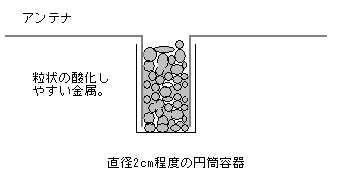

構造は写真のように,容器につぶ状の酸化しやすい金属を入れておけば良い。

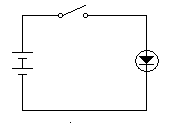

回路図

コヒーラの構造

粒状の金属としては,粒状亜鉛が適当であった。あるいは,アルミホイルを2cm角に切ったものを丸めて用いても良い。

【留意点】

・ 電波の送信能力は,ネオン管の明るさよりも,点灯が確認できる距離を測った方がよく分かる。

・ 部屋を完全に暗くする必要はないが,暗いほどネオン管の点灯は確認しやすい。