|

生徒が主体的に取り組む天体観察の工夫

1 研究の概要 (1) 高等学校「地学I・Ⅱ」における天体観察の状況 (2) 生徒が主体的に取り組むために自分の天体望遠鏡「マイ望遠鏡」の製作 (3) 授業の実践及び成果と課題の分析

2 高等学校「地学Ⅰ・Ⅱ」における天体観察の状況 地学が対象とする事物・現象では一般に実験室的に再現することが不可能なことが多く,野外における観察,観測などによる探究活動が特に重要である。 天体観察においては,最も地球に近い恒星である太陽の表面を観察するためにも望遠鏡が必要であるが,学校の備品としては1台しかないのが現状で,生徒が主体的に観察すること(直接体験)はほとんど不可能である。

3 観察,実験のねらい 望遠鏡を自作することで,生徒が主体的に太陽黒点を観察することで学習に対する興味を喚起し,観察を通して現象の理解を深める。(道具的サポート)

4 組立て,観察の実際

(1) 材料 ・ 望遠鏡組立てキット(D=40㎜,f=420㎜) 付属アイピースK-12㎜で35倍 ・ はさみ,ボンド,セロハンテープ

(2) 製作 説明書通りに製作 早い生徒で30分,遅い生徒で60分で完成 必要に応じてファインダー(照準器),三脚に取り付けるための台座を付ける。 (3) 観察 ・ 遠方の目標(鉄塔など)で,導入及びピント合わせの練習 ・ 月や恒星は直接観察する。太陽の表面は投影法で観察する。 (4) 課題 ・ 天体観察の際は三脚が必須だが,望遠鏡の台数分準備できない。 → 生徒に呼びかけ,自宅から持参させる。 ・ 太陽の表面を観察するためには投影板が必要である。 → 厚紙で投影板を自作する。

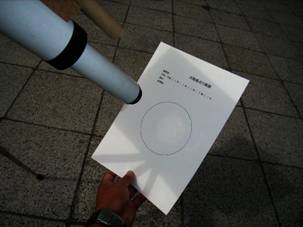

5 観察,実験の改善のポイント,開発した教材教具 【投影板と遮光板の製作】 投影板は,ケント紙に観察日などのデータとスケッチ用の円を印刷して,手持ちで投影できるようにした。 投影した太陽像に周りの太陽光が差し込まないように,厚手の紙に切れ込み線を印刷し,鏡筒に差し込んで遮光板とした。

6 実証授業の流れ (1) 製作(1時間) (2) 観察(1時間) 写真3参照 (3) 成果と課題 ・ あらかじめ計画を提案したところ,地学選択者全員が自分専用の望遠鏡を希望し,「マイ望遠鏡」の製作に意欲的に取り組んでいた。組立てながら,望遠鏡の原理もよく理解しているようだった。 ・ 観察の授業でも黒点のスケッチに熱心に取り組み,細部まで観察しようとする姿が見られた。白斑や粒状斑などそのほかの太陽表面現象も観察しようと努力する生徒が多かった。 ・ 追尾装置がないため,数分のうちに太陽像が視野からはみ出してしまう。 → 「これが『日周運動』なのか。」と気付かせることで,天体の運動を実感させた。

7 実証授業の分析と研究のまとめ これまで太陽黒点の観察は教師が望遠鏡を操作して観察していたが,生徒が自ら望遠鏡を操作することで機器の扱い方や天体の運動を理解し,主体的に観察することができた。

「マイ望遠鏡」を持ったことで,自宅でも月や惑星を観察したり望遠鏡を改造したりと有効に活用している。 直接体験が難しく生徒に興味・関心をもたせることが難しい分野であったが,観察の道具を提供することで生徒の興味を喚起することができた。また学習の定着もよかった。

県立鹿児島中央高等学校 教諭 若松 斉昭 |