|

金属イオンの定性分析(金属イオンの反応)

1 研究に取り組んだ実験 高等学校 化学Ⅰ 金属イオンの定性分析(金属イオンの反応)

2 実験のねらい 主な金属イオンの反応を観察することで,金属イオンに関する基礎的知識を確認する。

3 実験・観察の実際と問題点 (1)金属イオンの反応は,各種試薬に対して特有の反応を示す。例えば,沈殿の有無や沈殿の色,溶液の色の変化などがある。しかし,反応の種類が多いため,試験管など器具の準備や試薬の準備,後片付け等大変な労力である。もう少し総合的に簡素化した実験・観察はできないか。 (2)多くの実験の場合,器具等の関係で4~5名のグループ実験になる。自ら積極的に実験に取り組み,自ら考える姿勢を育成するためにはどうすればよいか。 (3)この実験では,実験後に廃液が生じる。ポリタンク等に一時蓄積し,定期的に業者に有料で引き取ってもらっている。このような廃液をできるだけ減らすことはできないだろうか。

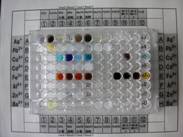

4 観察,実験の改善のポイント 金属イオンの反応は,イオンの推定,イオンの分離の基礎的知識である。既習内容を総合的に再確認することを目的とし,右のような8×12列のウェルセルプレートと点眼瓶を用いて,マイクロスケール化した実験を行うことにした。 これにより,実験に要する時間を短縮でき,少量の試薬で実験・観察が可能となる。また,廃液の量を減らすことができ,環境にも配慮した実験を行うことができる。さらに,個人レベルでの実験が可能になる等の効果が期待される。

5 実証授業の流れと結果及び考察 (1)授業の流れ

(2)結果及び考察 ① 本来は1人1セットの器具・試料で実験を行いたかったが,予算の関係でプレートは2人1枚,試料は4人1セットで行うことになった。お互い協力して積極的に取り組んでいたが,1人1セットで実験を行いたかったという意見もあった。 ② 副教材の図録と照らし合わせながら,沈殿の有無や色,物質の名称の確認を行っていた。 ③ 実験時間は大幅に短縮でき,25分程度で実験を行えた。 ④ 使用後のセルプレートの洗浄は,まずプレートを濃硝酸につけ,その後水洗いして乾燥した。使用した濃硝酸は洗浄専用とし,試薬瓶に保存する。

6 実証授業の成果と課題 (1)実証授業の成果(生徒の意見及び感想) ○点眼瓶に番号や名称,濃度が表示してあったので実験はやりやすかった。 ○色の変化がわかりやすかった。 ○実験の進め方もわかりやすく,楽しく勉強になる実験だった。 ○各反応の色の変化を忘れていたので,興味を持って実験でき,面白かった。 しかし,臭いがきつかった。 ○直接,変化を見ることができ,より理解が深まった。 ○授業で習った反応が実験で確認できて理解も深まり面白かった。 ○すべての変化を観察できたのが1番良かったと思う。 ○沈殿の色を自分の目ではっきりと見えた。 ○セルプレートを使ったので,試薬も必要な分しか使わないから環境にいいと思った。それに1枚のプレートで何種類もの結果が見れて良かった。 ○赤褐色や血赤色などあまり見たり想像したりできなかった色が見れてよかった。 ○資料集で見ていたのが現実でおこったので楽しかった。もっと実験したい。 ○楽しく実験できたが,刺激臭のアンモニアなどはあまり使いたくない。 ○短時間でしっかり実験できた。 ○コンパクトでよかった。 ○ただ,プリントや教科書で実験結果を聞くだけでなく,先にある程度予想してから実験することは目の前で変化を読み取れるのでわかりやすく,覚えやすい。 ○セルプレートの下の表もどこに何を入れたらよいのかわかりやすかった。 ○色の変化や沈殿を見分けるのが難しかった。 銅の青はきれいだった。 ○刺激臭などのにおいがわかった。

●変化した色がわかりにくかった。 ●やはり1人一セットの実験道具が欲しかった。 ●色の識別があまりうまくできなかった。 ●少量の実験なので「溶けているのか」「沈殿」なのか判断が難しかった。 ●もう少し,大きい容器を使って実験したかった。 ●時間がなくてきちんと調べられなかった。 ●結果のサンプルを最後に見せて欲しかった。 ●沈殿の有無の確認がちょっと微妙だったかもしれない。 ●かなり少量だったのににおいがきつかった。 ●もう少し大きな容器でしたほうが変化をもっとよく見ることができたかもしれない。 ●セルプレートを横から見ると沈殿がよくわかった。でも,一番外側の沈殿しかわからなかったのが残念だった。 ●実験のあと説明(解説)が欲しかった。 ●実験後の確認の時間がほしかった。 △時間も短時間で出来るし,進めやすかったが,少し観察しづらかった。 △点眼瓶はガラス器具に比べて気が楽。沈殿がどんな感じかを観察するのが難しかった。 (2)実証授業の課題 マイクロスケール化することで,生徒一人ひとりが積極的に実験に取り組む姿勢は見ることができた。しかし,実験に取り組んだ生徒の意見の中には,「少量の実験なので『溶けているのか』『沈殿なのか』判断が難しかった。色の識別があまりうまくできなかった。」というようなマイクロスケール化の欠点に対する意見もあった。今後は,これら欠点を補う工夫と,他の分野における実験・観察についても,マイクロ化を模索していきたい。

シートをつくり,その上にプレートを置くことで,どこにどの試薬を入れれば良いかがわかりやすい。

県立国分高等学校 教諭 米満 敏朗 |