|

工業的製法のプロセスをとらえさせる学習指導法の工夫 -「アンモニアソーダ法」の実験を通して-

1 主題設定の理由 化学Ⅰ (2) 物質の種類と性質 ア 無機物質 では,第3周期までの元素や日常生活とかか わりの深い元素について,単体や化合物の性質や反応を,観察,実験などを通して探究させ,化学の基本的な概念や法則を理解させること。また,それらを日常生活と関連付けて考察したり,応用したりする能力を育成することがねらいである。 この項目で取り扱われる炭酸ナトリウムは,ガラス工業などにおいて非常に有益な物質であ る。その工業的製法である「アンモニアソーダ法」の項目では,効率よく反応を行わせ,生成物の収率を上げる条件等の学習や量的関係に関する演習問題などは行われるが,実験を通しての学習活動は実施されていない。そこで,教師主導となりがちな「アンモニアソーダ法」の学習を,実験を通した学習とすることで,生成を視覚的に確認させ,生徒の興味・関心を喚起するとともに,工業的製法の有意性をとらえさせることができるのではないかと考えた。 また,この項目の学習の中では,中学校で履修する溶解度に関する学習内容と炭酸水素ナト リウムの分解反応が含まれており,小・中・高連携の観点から,原子・分子を基本とする粒子概念の確認と,指導法の工夫ができると考え,この主題を設定した。

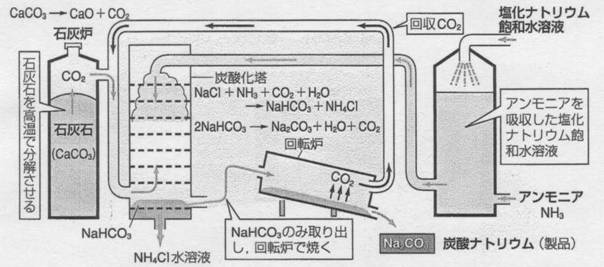

2 アンモニアソーダ法について アンモニアソーダ法は,炭酸ナトリウムの工業的製法であり,1862年にソルベーが考案した のでソルベー法ともいう。 その原理は,飽和食塩水中にアンモニアを溶かした後,二酸化炭素を過剰に循環させ,溶解 度の小さい炭酸水素ナトリウムを沈殿させ,これを焼いて炭酸ナトリウムをつくる。 その反応は,次の二段階の反応式で示される。 NaCl+NH3+CO2+H2O→NaHCO3+NH4Cl ・・・・・① 2NaHCO3→Na2CO3+H2O+CO2 ・・・・・② 反応①の実際は,下図のような工業プラントにより行われている。このため,授業等を通し てこの反応を実験により実証することが困難である。 反応②は,炭酸水素ナトリウムの加熱分解反応であるため,中学校第1分野「物質の変化」 においてすでに学習されている内容である。

学習指導要領では,探究活動において,「工業的製法の原理を探究させることも考えられる」と明記されている。

3 実験の改善ポイント (1) 装置の工夫 反応①での装置組み立てに次の工夫をした。 ア 反応の様子が観察できるように,反応容器として250ml丸底フラスコを用いた。 イ 二酸化炭素は,ボンベからポリエチレンの袋にため,アスピレータにより吸引するよう 組んだ。(写真1) ウ 撹拌ができるように,自動攪拌機の上に反応容器を設置した。(写真1) エ 二酸化炭素の量を調節するために,反応容器とアスピレータの間に水を入れた三角フラ スコの洗気ビンを設けた。(写真1) オ 生成した炭酸水素ナトリウムは,ブフナー漏斗を用いて吸引ろ過を行った。(写真2)

写真1 写真2 (2) 方法の工夫 ア 反応①について ○ アンモニアは,水に対する溶解度が大きく,反応中の温度変化の範囲では比較的安定 して存在できるので,市販の濃アンモニア水を用いた。 ○ 二酸化炭素は,短時間で大量に反応容器中に送り込んでも,ほとんどが反応に関与す ることなく排出されるため,反応時間は短縮できないので,アスピレータにより送り込む速度をコントロールした。

※ 反応容器とアスピレータの間に組み込んだ洗気ビンに,1秒間に3~4個の泡 が出る程度にすれば,40分程度の攪拌の後,炭酸水素ナトリウムの白濁が発生 した。

イ 反応②について ○ 中学校までの学習の定着の確認と生徒の興味・関心を喚起するために,生徒一人一人 に実験をさせた。 ・ 実験技能としての器具の取り扱い方や装置の組み立ての確認。 ・ 発生する気体や生成する物質の観察の方法の確認 (3) 提示の工夫(ITの活用) ○ 反応①を1時間の授業の中で行うことは時間的に困難であるので,反応が進む様子をビ デオ映像として録画したものを5分程度に編集し,炭酸水素ナトリウムが生成する様子を提示した。 ○ 生徒に反応の様子を確認させるために,授業前に実験装置を組んでおき,説明後,実験 を開始した。

※ 炭酸水素ナトリウムの沈殿生成に40分程度時間を要するので,授業中反応を継続し, 炭酸水素ナトリウムの沈殿が生じたら,生徒に確認させる。

4 小・中・高連携の視点からの指導のポイント (1) 指導内容における関連 ア 反応①に関する学習内容 ○ 教科書での標記:「塩化ナトリウムの飽和水溶液」 「炭酸水素ナトリウムの溶解度が比較的小さい」 ○ 小・中学校で関連する学習内容 小学校第5学年「もののとけかた」 小学校第6学年「水よう液の性質とはたらき」 中学校理科1分野「(2)身の回りの物質」 ● 「溶解」や「溶解度」に関しては,現在の高等学校化学Ⅱで学習する内容になってお り,中学校理科1分野「(2)身の回りの物質」で学習して以来,現在まで授業での取り扱いがない。 イ 反応②に関する学習内容 ○ 小・中学校で関連する学習内容 中学校理科第1分野「(4)物質の成り立ち(ア)」 ● 炭酸水素ナトリウムの分解反応として,実験操作も含めて学習している。

(2) 実験方法における関連 ア 反応①に関して ○ 中学校理科第1分野において,気体の性質や捕集法について学習する。 二酸化炭素が水に溶解しにくいことから,水上置換で捕集する内容に触れている。こ のことから,二酸化炭素を効率よく溶かすためには,どのように反応容器に加えていく のが良いかを考察させることができる。 イ 反応②に関して 中学校までで学習している,次の点に留意する。 ○ ガスバーナーの取り扱い。 ○ 固体を試験管で加熱する際,試験管の下端 を高くするよう装置を組む。 ○ 発生した気体を捕集した後,ガスバーナー を消す前に,ガラス管を抜く。

(3) 科学概念の育成における関連 基本的な科学概念である「粒子概念」は,小・中・高を通して,継続的に育成する必要が ある。反応②は,中学校における「化学変化と原子,分子」の分解の例として取り扱われ,この単元では,原子,分子のモデルと関連付けて,微視的な見方,考え方を養うことがねらいとなっている。このことを踏まえて,生徒に粒子概念が育成されているかの確認を,中学校の学習内容と,化学変化を化学反応式で表すことから確認した。

※ 今回のアンモニアソーダ法の実験をとおして,これらの点についても復習できるよ うに配慮し,小・中・高連携を視野に入れた授業内容とした。

4 実証授業の流れと結果及び考察 【授業の流れ】

5 生徒の感想と考察 (1) アンモニアソーダ法全般に関して ア 時間のかかる実験を映像で見ることができて良かった。 イ 1つめの反応は遅かったが,最後は白くにごって反応が分かった。 ウ 炭酸水素ナトリウムが一瞬で分解して,二酸化炭素が出るのは驚いた。 エ アンモニアソーダ法の説明を受けてもよく理解できなかったが,実験をして理解するこ とができた。 オ 実際に実験をすることで,教科書だけでは理解しにくかった内容の理解を深めることが できた。

※ これらの感想から,実験を導入したことで,説明のみの授業より,生徒の理解がより 深まることが分かった。工業的製法の原理を理解させることに関しても,実施が難しい ために映像だけを示すより,実際に装置を見せて実験も行ったことで,その意義が概ね 達成されることも分かった。

(2) 中学校での学習内容について ・ 実験などでおもしろかったことは覚えているけど,内容は忘れているところが多い。 ・ 授業の時はある程度理解していたけど,高校入試を終えると大半を忘れた気がする。 ・ ガスバーナーの使い方ぐらいは覚えている。

※ これらの感想から,中学校で学習した内容の中で定着しているものもある。しかし, 関連する事柄や現象を違った視点から学習する際,繰り返し触れていかないと定着が不 十分なものがあることも分かった。

授業の成果と課題 (1) 成果 ○ アンモニアソーダ法のように,演習等が中心となる内容においても,実際に観察,実験 を行うことで,生徒の理解を深めることができた。(今回は,授業時間内での実施が困難であることが予想されたため,映像による提示と実験を同時に実施し,結果として視覚に訴えることができた。このような方法は,他の学習内容でも十分応用できると思われる。) ○ 理科に対する興味・関心が低かったり,器具の取り扱い方についての技能があまり身に 付いていなかったりする傾向が見られるので,生徒一人一人に実験をさせることで意欲を高めることもできた。 ○ 加熱分解反応の結果と,中学校までの原子・分子に関する履修事項から化学反応式が正 しく表現できたことから,化学変化が粒子の組み合わせの変化であることが確認できた。 ○ 小・中・高の学習内容の系統性を意識した授業を展開することで,生徒の既習事項の確 認をすることができ,基礎的・基本的内容の定着を図ることができた。

(2) 課題 ○ 生徒は,日常生活に馴染みの薄い学習内容の定着が不十分である。今後は,他の単元で も,小・中学校での学習内容を意識した授業展開や日常生活との関連を踏まえた授業の工夫をしていきたい。 ○ 反応①の結果が授業時間内では確認できず,片付け作業中の観察になった。今後は,時 間内に観察できるように,実験条件をさらに工夫・改善していきたい。

鹿児島県立岩川高等学校 教諭 田中良也 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||