【目的】

両極に銅板を用いて硫酸銅(Ⅱ)水溶液中で電気分解を行い,陽極における銅板の質量変化量をコンピュータ計測することにより,電気分解の法則を理解させる。さらに得られた結果からファラデー定数を求める。

【教科・単元】

化学Ⅰ

【準備】

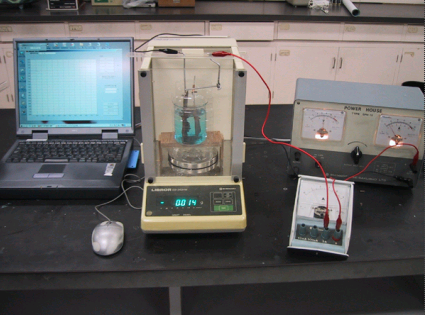

電子てんびん,直流電源,直流電流計,200mLビーカー,銅板2枚,わに口クリップ付きリード線(4本),

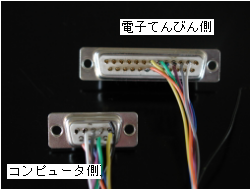

※ RS-232Cケーブルの製作

電子てんびんの取扱説明書を参考にして,電子てんびんとコンピュータを接続するRS-232Cケーブルを製作する。まず,コネクタとケーブルをはんだ付けでつなぎ,コネクタカバーを付ける。材料費は約2,000円程度である。コンピュータにRS-232Cポートがない場合には,USBへの変換ケーブルが販売されており,利用できる。

【工夫した点】

電子てんびんを用いて,陽極における銅板の質量変化量と電流を流した時間との関係をコンピュータ計測する。特に,電子てんびん上では測定が困難な,電気分解時における銅板の質量の経時変化をみる。

【組立て】

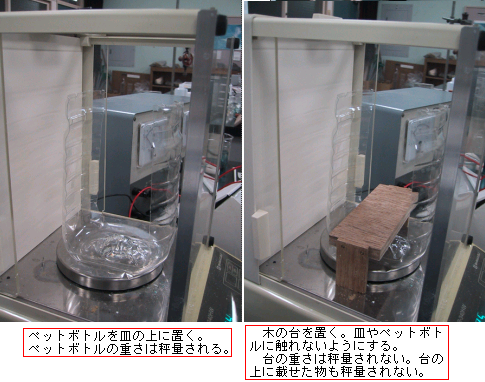

① 陽極となる銅板を支えるために,ペットボトルを切って作った支えを上皿に置く。

② 電解液を入れるビーカーを置くための台を上皿に触れないように置く。

③ ②の台に0.1mol/L硫酸銅水溶液200mlを入れたビーカーを置く。

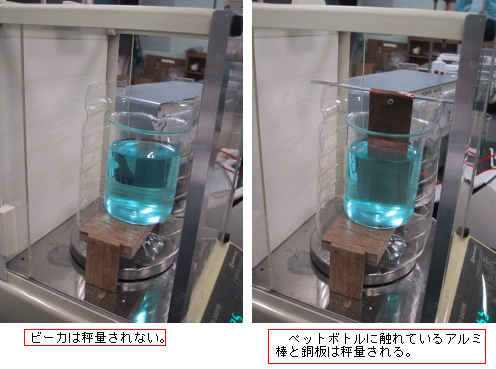

④ 一端をアルミ棒に巻いた銅板(陽極)を①の支えに下げる。

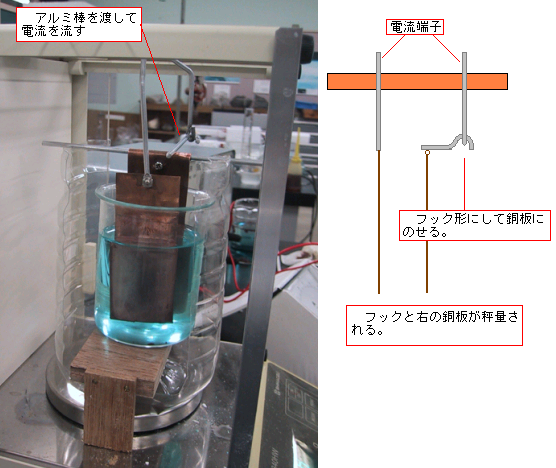

⑤ 電子てんびんの上部から,アルミ棒に固定した銅板(陰極)と④の銅板(陽極)に電流を流すためのアルミ棒を下げる。

⑥ 陽極の銅板に電流を流すために,⑤の電子てんびんの上部から下げたアルミ棒と,陽極の銅板を別のアルミ棒で接触させる。

⑦ 直流電源と電流計を接続し,⑤のそれぞれのアルミ棒に接続する。

【手順】

風袋を0とし,直流電源のスイッチを入れ,1.0Aの電流を流し測定する。

【結果】

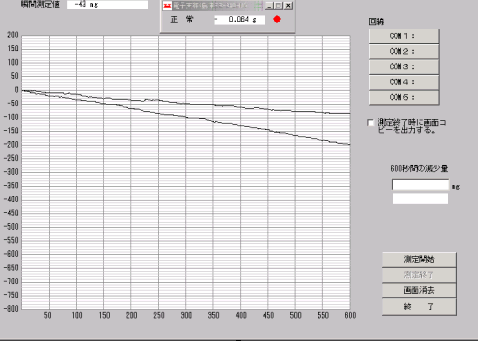

グラフは,陽極における銅板の質量減少の経時変化である。上は0.5Aの電流を流したとき,下は1.0A電流を流したときのグラフである。グラフから,銅板の減少量が,流した電気量に比例すること(電気分解の法則)を理解できる。

次に,1.0Aの電流を流したときのデータを用いて,ファラデー定数を求める。

600秒後の銅(分子量63.5)の質量減少量は198mgである。ファラデー定数(C/mol)をFとすると

Cu→Cu2++2e-

より

2×F:63.5=1.0×600:0.198

F=96212(C/mol)となり,96500(C/mol)にほぼ近い値が求められる。

【留意点】

・ アルミ棒の表面は酸化しているので,陽極の銅板に電流を流すための接触部分は,やすり等で磨いておく。

・ 電子てんびんでは0.001gの単位まで測定しているので,測定中は振動を与えないようにする。

・ 電気分解時に電流値が変わることがあるので,常に一定になるよう注意する。

・ 陽極となる銅板を支える台に木材を使用すると湿気などで質量が変化するのでペットボトルを加工したものを用いた。

・ 陽極に用いる銅板は,付着している汚れなどを希硫酸で洗い,洗浄しておく。

・ 使用後の硫酸銅水溶液は分別して保管し,専門業者に廃棄を委託する。