【目的】

ゾウリムシの食胞や収縮胞,繊毛を観察して,細胞小器官の働きを確認する。

【教科・単元】

生物Ⅰ「細胞」

【工夫した点】

ゾウリムシの主な細胞小器官である食胞,収縮胞,繊毛を,1時間の実験で観察できる。

【準備】

ゾウリムシ,メチルセルロース液,ポスターカラー(ドライイーストを薄く白濁する程度に水に溶いて,ニュートラルレッドやコンゴーレッドで染色した液でもよい。)

※ メチルセルロースは水に溶けにくい物質であるが,低温の方が溶けやすい。そこで,氷で冷却しながらマグネチックスターラーで撹拌(かくはん)して,時間をかけて少しずつ水に溶かす。使用前に冷蔵庫で1日静置して,気泡が抜けたものを用いる。

【手順】

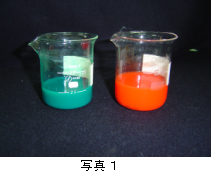

① 2色のポスターカラーを蒸留水に溶かし,0.1%色素液を作る(写真1)。

② ゾウリムシが高密度になっている培養液の表層付近から,培養液ごと50mLをビーカーに採る。

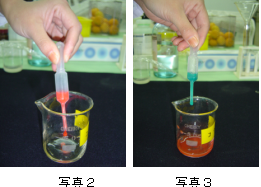

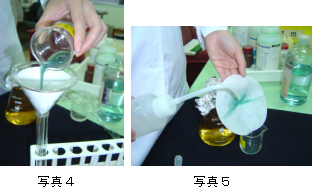

③ ビーカーに1色目の色素を入れて(写真2),20分後に2色目の色素を入れる(写真3)。2色目の色素を入れて20分経過したら,ろ紙を使って余分な色素をろ過する(写真4)。

④ ゾウリムシはろ紙に付着しているので,洗浄ビンから少量の蒸留水を流して,ビーカーに回収する(写真5)。

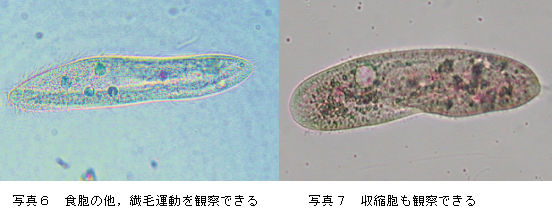

⑤ ビーカーに回収したゾウリムシをスポイトでスライドガラスに採り,つまようじの先に付けたメチルセルロース液を加えて,よく混ぜる。メチルセルロースによって粘性が高まるので,ゾウリムシの遊泳速度が著しく低下して,顕微鏡下で観察しやすくなる。カバーガラスを掛けて検鏡する(写真6)。

⑥ 繊毛運動や収縮胞(写真7)の動きもよく観察できるので,併せて観察を行う。

【結果】

最初の色素を入れて80~90分程度で,細胞肛門からの色素の排出を観察できる。

【動画】遊泳するゾウリムシ(p-caudatum.mpg,747KB)

【動画】収縮胞の動き(contractile-vacuole.mpg,2,451KB)

【留意点】

・ ゾウリムシの密度が低いと,観察が困難である。手順の②や④の際は,できるだけ高密度になるように注意する。

・ 時間に余裕がない場合,使う色素は1色でも構わない。

・ 収縮胞を観察する際は,スライドガラスとカバーガラスの間の水をろ紙で吸って透き間を狭くすると,ゾウリムシは写真7のように扁平(へんぺい)になるので,観察しやすくなる。

・ ゾウリムシの動きを止めて観察する方法としては,メチルセルロース液を使う以外に,塩化ニッケルで麻酔をする方法や,脱脂綿を使う方法がある。綿棒の脱脂綿は繊維が細いので,少量をほぐして使うことで手軽にゾウリムシの動きを封じることができ,便利である。

【参考】

・ 『レインボーゾウリムシをつくろう!』1998,山崎仁也・田原豊,生物の科学遺伝別冊10号,裳華房

・ 『Microbio-World』http://mikamilab.miyakyo-u.ac.jp/microbio-world

※ ゾウリムシは県総合教育センターで培養しており,必要な学校に配布している。

(鹿児島県立出水高等学校 久保紘史郎)